曾業英先生又說錯了——四評《蔡鍔未回國參加唐才常自立軍「勤王」起義》

原標題:曾業英先生又說錯了——四評《蔡鍔未回國參加唐才常自立軍「勤王」起義》

蔡鍔(1882-1916)

在本文的前面三期中,筆者以無可辯駁的史料證明,中國社會科學院研究員曾業英先生在今年第9期《史學月刊》上發表的《蔡鍔未回國參加唐才常自立軍「勤王」起義》一文中,不顧大量歷史事實而得出的「蔡鍔1916年11月8日逝世後,國內眾多報刊為紀念這位反袁稱帝的護國英雄,雖然發表了各地一大批悼念文電、紀念會演說詞以及介紹他的光輝業跡的生平略史,但卻沒有一人以任何形式言及他當年回國參加過唐才常自立軍『勤王』起義。迄今所見梁啟超這篇紀念蔡鍔逝世周年的演說詞(即《蔡松坡遺事》——引者),可以說是首開了這一說法的記錄」和「如無其他新的證據,僅以梁啟超事隔26年後這番回憶說詞和唐才質依據梁的說詞和其他人的回憶材料而編撰的所謂回憶錄,就判定蔡鍔1900年回國參加過唐才常自立軍『勤王』起義,……是不能服眾的」的結論,完全不符合史實。

還值得指出的是,在《蔡鍔未回國參加唐才常自立軍「勤王」起義》一文中,曾先生除了不顧大量史料而出現上述重大失誤之外,在相關問題的論述方面也頻頻失誤,以致得出的所有結論都是難以服眾的。

在文章的第二部分中,曾先生通過所謂三個「關鍵問題」,證明了「梁啟超所說並不符合歷史事實」。頭一個「關鍵問題」就是所謂梁啟超所說「蔡鍔隨他一起在上海,並由他派往武漢」。在這裡,曾先生所引用的是由梁啟超「暮年」時的學生吳其昌《梁任公先生別錄拾遺》(吳其昌這篇文章的標題並非曾先生所說《先師梁任公別錄拾遺》,詳下)中關於蔡鍔參加自立軍起義的記載:

庚子漢口革命之役,佛塵(唐才常)已回鄂發動,余亦秘密返滬。時務學堂高才生林圭、李海[炳]寰諸君已隨佛塵在漢實際工作,久之不得佳耗,松坡隨余在滬,憔惶不安,請於余,親至漢探助。至漢佛塵命返湘,乞助於黃澤生將軍。黃,老成練達材也,得松坡即留之不放行,且大詬梁任公、唐拂塵無故犧牲有用青年。松坡憤極與之高聲抗辯,黃充耳不聞,強留之。余又不得松坡行蹤,愈惶急,決親身赴漢。船票已辦就,因亡命,不敢逗街埠,準時而往,則此船以貸少早半小時啟碇矣。余大怒,頓足而罵。無何,漢口事發,張之洞淫戮我民族之志士,唐佛塵率其弟子林圭、李海[炳]寰等五人繼戊戌六君子之碧血,擲頭顱以獻祖國,即世所稱庚子六君子者也。松坡以黃將軍之留,余以船期之誤,皆幸得免死。

吳其昌(1904-1944)

曾業英先生認為,吳其昌此文,除了再次傳達梁啟超蔡松坡遺事一文的核心內容,強調蔡鍔回國參加唐才常自立軍「勤王」起義,「幸得免死」,是因有湖南的黃忠浩「將軍之留」以外,還補充了一個《蔡松坡遺事》沒有提到的他派蔡鍔由上海趕往武漢的細節,說蔡鍔當時隨梁啟超同「在滬」,因久不得武漢方面的「佳耗」,蔡鍔「憔惶不安」,請求梁啟超同意他親赴武漢「探助」。經梁同意,蔡鍔趕到武漢,這才被唐才常派往湖南「乞助於」黃忠浩將軍。其實,梁啟超所說,無論是此文所補充的蔡鍔由上海親至武漢「探助」的細節,還是兩文一致肯定的蔡鍔被唐才常派去湖南給黃忠浩送信才幸免於難,都是經不起歷史事實檢驗的。(詳見下圖)

來源:《史學月刊》2017年第9期

接著,曾業英先生大費周章,圍繞蔡鍔當時是否與梁一同「在滬」和是否經梁同意蔡鍔赴武漢「探助」這兩個問題進行了詳細的考證,既搬出時在上海的日本東亞同文會上海支部幹事井上雅二當時的日記,又考察時在上海專為唐才常負責聯絡事宜的狄平的相關憶述,並先後得出了「蔡鍔這時並未與梁啟超同在上海」和「派往漢口探助的人更不是蔡鍔,而是秦力山」的結論。

然而,筆者要告訴曾先生的是,您如此費了九牛二虎之力,得來的蔡鍔當時沒有隨梁啟超同「在滬」,蔡鍔也不是奉梁啟超之命「至漢探助」的結論,對於您要證明的蔡鍔未回國參加自立軍起義這一命題而言,不僅毫無價值和意義,而且還徒勞無功!

為什麼這麼說呢?因為曾先生所作的考證,只能證明吳其昌的這番「回憶說詞」有問題,而不能證明「梁啟超所說並不符合歷史事實」。

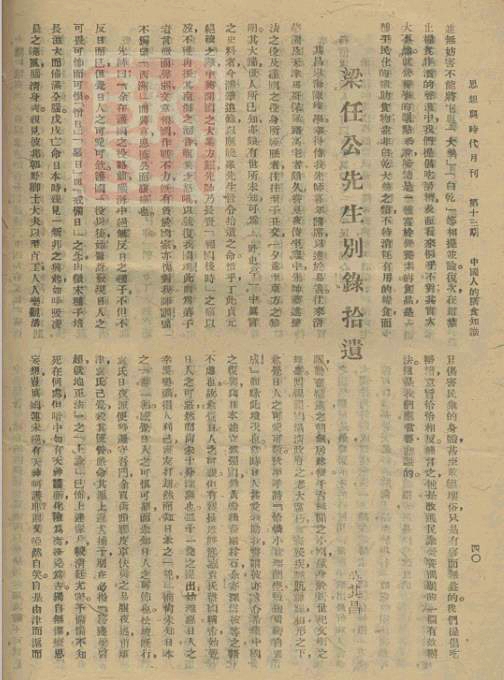

其實,吳其昌在《梁任公先生別錄拾遺》中所說的這一段,並非來自梁啟超的著作,而是其一二十年之後「濡筆追錄」的梁啟超與他的談話,顯然並不是第一手史料,僅僅是其在事隔一二十年之後的「回憶說詞」,而且吳其昌在其中「還補充了一個《蔡松坡遺事》沒有提到的他派蔡鍔由上海趕往武漢的細節」。經筆者查證,吳其昌這篇《梁任公先生別錄拾遺》原載於1942年8月出版的《思想與時代》第13期(《文史資料選編》第36輯刊登吳其昌此文時,在吳其昌名字之後加上「遺稿」二字是不對的。因為此文面世時吳尚在世),此時離梁啟超1929年逝世也已有13年之久了。筆者前面三期的論述中曾經提到,梁啟超生前曾在演說和著述之中至少四五次提及蔡鍔1900年回國參加過唐才常自立軍起義之事,但卻從來「沒有提到的他派蔡鍔由上海趕往武漢的細節」。那麼,吳其昌在《梁任公先生別錄拾遺》中的這段「濡筆追錄」,尤其是「《蔡松坡遺事》沒有提到的他派蔡鍔由上海趕往武漢的細節」,真的是梁啟超所說的嗎?

來源:《思想與時代》第13期

請教曾先生,梁啟超當時是這麼說的嗎?您找梁啟超核實過其真偽,尤其是「《蔡松坡遺事》沒有提到的他派蔡鍔由上海趕往武漢的細節」嗎?如果您真的找梁啟超核實過,請出示梁啟超的相關證詞;如果沒有梁啟超的證詞,您又憑什麼而一口咬定梁啟超當時就是這麼說的呢?

曾先生曾諄諄教導我們「應高度重視史料辨偽和史事考證工作」,而自己卻拿吳其昌在梁氏故去13年之後的這番未經辨偽和考證的「回憶說詞」來「說事」,豈不是出爾反爾?!在本刊發表的《擊椎生不是蔡鍔,是唐璆嗎?曾業英失誤》系列文章中,筆者曾指出,曾先生「在使用有關史料時,既不辨真偽,也不加考證,只要符合自己的主觀預設,只要符合自己的『口味』,不管是牛是馬,就不假思索地拿來便用」,這是其在發表於《歷史研究》2016年第3期的《擊椎生不是蔡鍔,那又是誰》一文中屢屢出現重大失誤的根本原因之一。看來,曾先生今後真的「應高度重視史料辨偽和史事考證工作」,從根本上避免出現重大失誤。

此外,曾先生在分析梁啟超編織蔡鍔回國參加過唐才常自立軍「勤王」起義這個「可愛」的故事的動機之時,不是說「梁啟超作為蔡鍔的導師,對其後來的歷史功績,自有其引導培育之功,也可藉此為自己博得更多的『點贊』」嗎?那麼,再請教曾先生,為什麼梁啟超生前在那麼多的演講和文章中,不趁機把自己帶著蔡鍔赴滬參加起義、並親自派蔡鍔赴武漢「探助」這樣的壯舉也宣傳一番,以「藉此為自己博得更多的『點贊』」呢?作為梁啟超 「暮年」時的學生,吳其昌當時為什麼屢屢故意要隱瞞乃師可以「藉此為自己博得更多的『點贊』」的壯舉,而在其故去十多年後才在「濡筆追錄」中才披露如此重要的秘密呢?吳其昌如此隱瞞乃師生前如此重要的壯舉,豈不是對梁啟超的不尊、不敬、不道、不義嗎?

所以,在曾先生出示梁啟超的相關證詞之前,我們只能說吳其昌這段「回憶說詞」不符合歷史事實,而不能說「梁啟超所說並不符合歷史事實」,更不能以此作為蔡鍔1900年未回國參加過唐才常自立軍「勤王」起義的證據!

綜上所述,曾業英先生僅以吳其昌事隔一二十年之後這番未經辨偽和考證的「回憶說詞」,就斷定「梁啟超所說並不符合歷史事實」,並進而判定蔡鍔1900年未回國參加過唐才常自立軍「勤王」起義,是不能服眾的!(未完待續)

※護國元勛蔡鍔傳奇之三:任公高足

※護國元勛蔡鍔傳奇之四:思想轉變

※護國元勛蔡鍔傳奇之五:初試革命

※護國元勛蔡鍔傳奇之六:涉足輿論

※護國元勛蔡鍔傳奇之七:鼓吹尚武

TAG:老鄧說史 |