文物介紹——陽陵虎符

原標題:文物介紹——陽陵虎符

"符"是一種古代信物,傳說是周朝軍事家姜子牙發明的,多以青銅鑄造,因其狀呈虎形,故稱"虎符",也稱"兵符",是關於符節制度的重要實物。

虎符最早出現於春秋戰國時期,當時採用銅製的虎形作為中央發給地方官或駐軍首領的調兵憑證。秦始皇統一全國後,頒發給陽陵駐守將領的銅製兵符。虎符的背面刻有銘文,分為兩半,右半存於朝廷,左半發給統兵將帥或地方長官,兩半虎符的背面各有榫卯,一一對應,就好像一把鑰匙開一把鎖一樣,只有同為一組的虎符才能合在一起,調兵譴將時需要兩半勘合驗真,才能生效。這就是「符合」二字的來歷。所以虎符從來都是專符專用,一地一符,絕不可能用一個兵符同時調動兩個地方的軍隊。調動軍隊時,由君主或皇帝派出的使臣將符相合,方能調兵。戰國時,信陵君"竊符救趙"的故事,充分說明了虎符的作用。

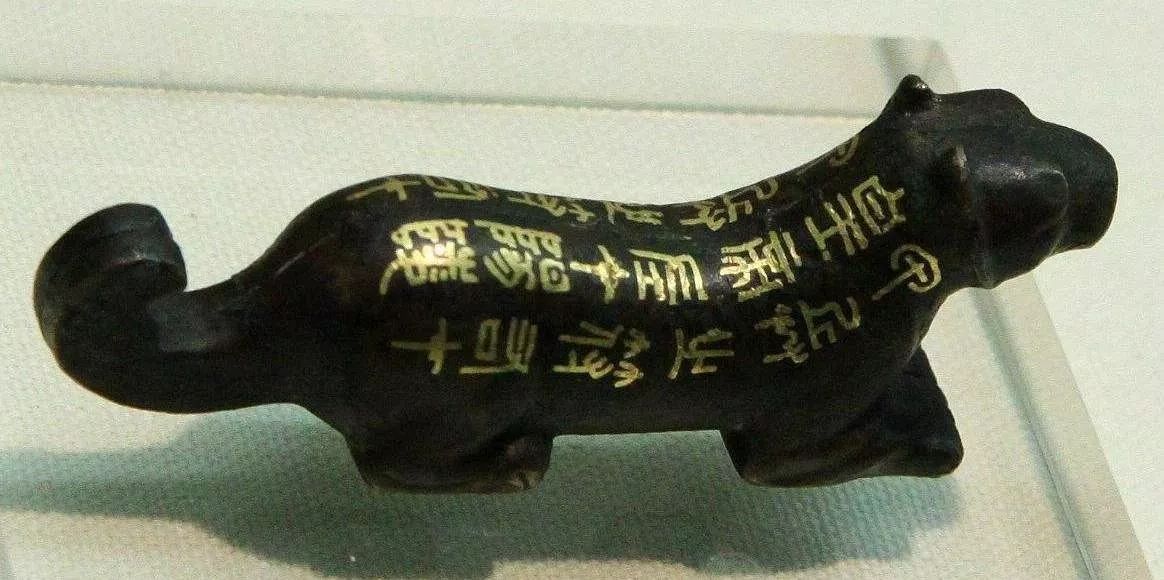

我國現存最早的虎符實物,是1973年在西安郊區北沉村出土的杜虎符。杜虎符高4.4厘米,長9.5厘米,厚0.7厘米,背面有槽,頸有一小孔,虎作走動形,尾端捲曲。符身上有銘文9行40字,錯金而成。銘文為:「兵甲之符,右在君,左在杜(杜是地名,古代秦國杜縣)。凡興兵被甲,用兵五十人以上,必會君符,乃敢行之。燔(fán)(上隊下火)之事,雖毋(wú)會符,行殹(yì)。」據此可知,當時用兵時,50人以上,必須出示會符。但軍情緊急如遇烽火,不用合符,舉烽火報訊,立即用兵行動。此符現收藏於陝西歷史博物館。

▲秦杜虎符

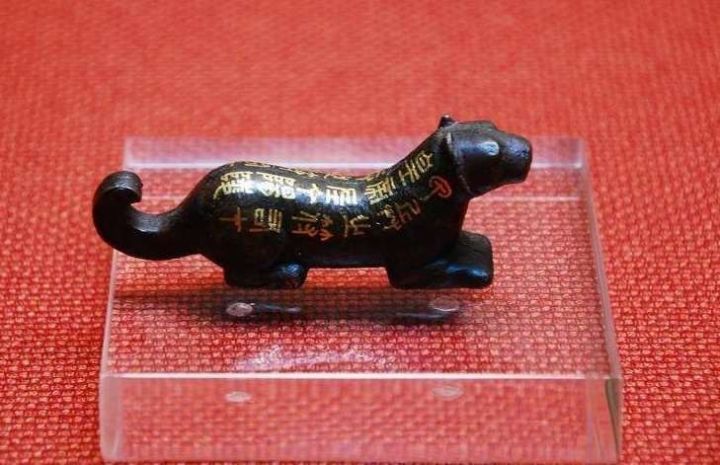

在中國國家博物館還收藏有一件陽陵虎符,這是秦始皇統一中國後頒發給陽陵駐守將領的虎符,出土于山東棗莊,上有錯金銘文「甲兵之符,右在皇帝,左在陽陵」。因為虎符是發兵之物,貴在謹慎嚴密,所以虎符多做得短小而易於藏匿,不易被人發現。

▲陽陵虎符

陽陵虎符高3.14厘米,長8.9厘米,虎形,有左右兩半。陽陵是秦時的郡名,即今陝西省高陵縣。而秦始皇在統一六國後才自稱「皇帝」,此件虎符應該是秦始皇統治時代的用品,並被中央政府授予駐守陽陵的將領。可惜因年代久遠,它的對合處已生鏽,左右不能分開了。

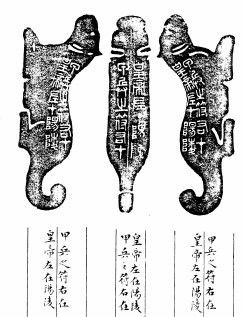

鄧散木先生的《篆刻學》(人民美術出版社,1979年版)一書中載有該虎符右視左視俯視三聯拓片圖。可見右半符拓片上有『甲兵之符,右才皇帝,左才陽陵』十二字,文字沿縱長軸(從虎頸至胯間)分兩列排列,閱讀順序是兩列自右及左,每列內自上而下,事實上這也是中國古代傳統的閱讀順序。左半符拓片上也有這十二個字,排列及讀法同右半符。從空間關係上看左右半符軸對稱,但其上的銘文僅僅是簡單的平移。左右合符拓片體現的視角相當於從正上方俯視虎符,可以看到左符的第一列文字和右符的第二列文字,合起來也聯成這十二個字,不同是閱讀順序變通為兩列自左及右,每列內自上而下。可見無論是分開還是合體狀態,無論是從左面、右面,還是從上面都可以在陽陵虎符上看到完整無缺的秦朝皇帝的指令,細節處也滲透著皇權的威嚴,在實用的同時體現了設計者巧妙的構思,可謂匠心獨運。像較早一些的秦國杜虎符今僅存左半符,上有錯金篆書銘文四十字,估計其遺落的右半符上也有相同的字數。但是這些字是沿著虎符短長軸(從虎背至虎腹)分九列排列的,俯視的話絕對看不到類似陽陵虎符的神奇效果。

目前發現的虎符都是秦國的,共三件:秦新郭虎符、秦杜虎符、秦陽陵虎符。新郭虎符,現為法國巴黎陳氏所收藏。秦杜虎符,上文中我們已提到。陽陵虎符,現藏中國國家博物館。三個虎符的銘文大致相同,有一點不同令人注意。新郭虎符,銘文稱"右在王",秦杜虎符稱"右在君」,而秦陽陵虎符則稱"右在皇帝",這說明這三個虎符出於秦的三個不同年代。秦國的國君先是稱王,這說明新郭虎符是在秦初製作;秦國只有惠文君一人稱君,所以,杜虎符是在惠文君在位時製作的;秦始皇開始稱皇帝,故陽陵虎符是秦始皇以後製作的。

▲秦新郭虎符

有一件虎符的發現還很有趣。它是原科學院院長郭沫若在重慶偶然發現的。抗戰期間,郭沫若在重慶,空閑之時,他喜歡逛逛地攤。有一天,他在地攤上發現了一件造型古樸的銅老虎,認為它可能是件文物,便隨手拿起來觀看,不想這銅老虎突然分成兩半,對文物素有研究的郭老馬上意識到這可能是兵符,隨即買了下來。拿回去之後仔細考證,果然是一件古代虎符。誰也沒有想到,一件極其罕見、極其珍貴的文物,就這樣戲劇性地被發現了。

陝西省鳳翔縣還曾出土過金虎符。這件虎符沒有銘文,且體型較小,高僅2.3厘米,長僅4.8厘米,重35.6克,為金制。虎符也為卧虎狀,但造型誇張:虎巨目大耳,張口露齒,四腿曲卧,長尾上卷,通身紋飾為凸雕和陰刻,背面還有扣槽。可惜僅存半符。此件虎符應該是春秋戰國時期的用品,而秦國首都最早在雍(今陝西鳳翔東),有可能它也是秦國所制。此件虎符現藏於西安市文物保護考古所。

在歷史上,虎符的形狀、數量、刻銘以及尊卑也有很多較大的變化。漢代兵符上承秦制,略有變化。秦代虎符銘文,銘於符左右兩側,兩側文字相同,不用合符就可通讀。漢代虎符則不同,銘文刻於虎脊之上,騎於中縫,只有合符之後,方可通讀。1989年在陝西咸陽秦都區灃西鄉李家村出土了一合完整的漢代銅質虎符,虎符長5.8厘米,錯銀、篆書,脊文8字:「與齊郡太守為虎符。」魏晉南北朝時期,虎符沿用不衰。唐代將虎符改為魚符,宋代以後皆用牌。

從漢朝開始至隋朝,虎符均為銅質,騎縫刻銘以右為尊。隋朝時改為麟符。唐朝因為諱虎,改用魚符或兔符,後來又改用龜符。南宋時恢復使用虎符。元朝則用虎頭牌,後世演變為銅牌,於是這種動物形狀的兵符最終退出了歷史舞台。

※文物介紹——素沙襌衣

※每天一件文物介紹——西漢錯金銅弩機

※歷史上的今天——10月22日

TAG:講故事的翁老頭 |