李典為什麼沒進三國曹魏的「五子良將」 ?

原標題:李典為什麼沒進三國曹魏的「五子良將」 ?

作者:山色歸讀 侵權必究,授權轉載見文尾。

所謂「五子良將」,指的是東漢末年三國時期曹操部下五員大將,他們分別是:張遼、樂進、于禁、張郃、徐晃。這五人智勇兼備,能征慣戰,各自還具備獨自統兵的能力。在歷次戰爭中,進攻時他們往往是先鋒,撤退時常常讓他們斷後。

《三國志》的作者——史學家陳壽給上述五人作傳時將他們的列傳合為一傳,並在評論中說道:「太祖建茲武功,而時之良將,五子為先」。所謂「子」,是古時候對有地位或道德、學問高深男子的尊稱,如「孔子」、「孟子」、「諸子百家」等等,後人稱上述五人為「五子良將」。

「五子良將」生前戰功赫赫,常常與曹操手下號稱「八虎騎」的曹仁、曹洪 、曹純、夏侯惇、夏侯淵、曹真、曹休、夏侯尚等八個本宗將領並稱,去世後「五子」分別被謚為「剛侯」、「威侯」、「厲侯」、「鄚侯」、「壯侯」。

五子之首張遼字文遠,本姓聶,雁門馬邑人,因躲避仇家而改姓張,三國時期曹魏著名將領。他曾從屬丁原、董卓、呂布。下邳之戰後,歸順曹操。張遼隨曹軍征討,戰功累累。他曾與關羽同解白馬之圍,降昌豨於東海,攻袁尚於鄴城,擔任先鋒斬烏丸單于蹋頓於白狼山,又討平梅成、陳蘭等賊寇。

容貌短小的樂進(字文謙)冀州陽平(今河南清豐)人,雖出身低微,最早曾是曹操的賬下吏,但雄烈過人,勇猛果敢。樂進有個很厲害的特點,就是每戰先登,換句話說攻城略地他都捨命衝殺在最前面登上城頭。多年來隨曹操南征北伐,屢立戰功,擊袁紹於官渡,奮勇力戰,斬袁紹部將淳于瓊。又從擊袁譚、袁尚於黎陽,斬其大將嚴敬。

于禁於文則,泰山鉅平人。原屬討伐董卓的諸路諸侯之一的濟北相鮑信部下,後歸曹操。于禁為將堅毅莊重,被曹操數次稱讚「有古名將之風」,遺憾的是襄樊之戰時他被關羽擊敗後被俘投降,致使一代名將晚節不保,歸魏後被羞辱慚懼至死。

冀州河間國鄚(今河北省任丘附近)人張郃,字儁乂。先後歷仕韓馥、袁紹,官渡之戰時歸降曹操。他為將以用兵巧變、善列營陣,長於利用地形著稱,甚至為劉備、諸葛亮所忌憚。張郃多次抵禦蜀漢丞相諸葛亮的進攻,後來在木門道被諸葛亮設伏射死。

「五子良將」中以忠勇著稱的徐晃,字公明,河東楊縣(今山西洪洞縣)人。他原屬軍閥楊奉部屬,後投曹操,為人智勇雙全,戰功卓著,治軍有方。他在漢中之戰、襄樊之戰都有突出表現,被曹操稱讚有周亞夫之風。

位列「五子良將」門外的東漢末年曹魏名將李典,字曼成 ,今山東巨野人,相傳是漢代名將李陵的七世孫。李典與張遼、樂進、于禁、張郃、徐晃等出身寒門的將領不同,他是地方豪族出身。

李典的從父李乾,稟雄偉之氣概,得以於乘氏縣聚集了數千門客,可見其家族勢力很不一般。曹操為了打破士族對官僚系統的控制,在用人方面一向是大量吸收寒士和豪強對抗士族,寒門出身的將領在他眼裡是最忠實可靠且最方便驅使任用的。

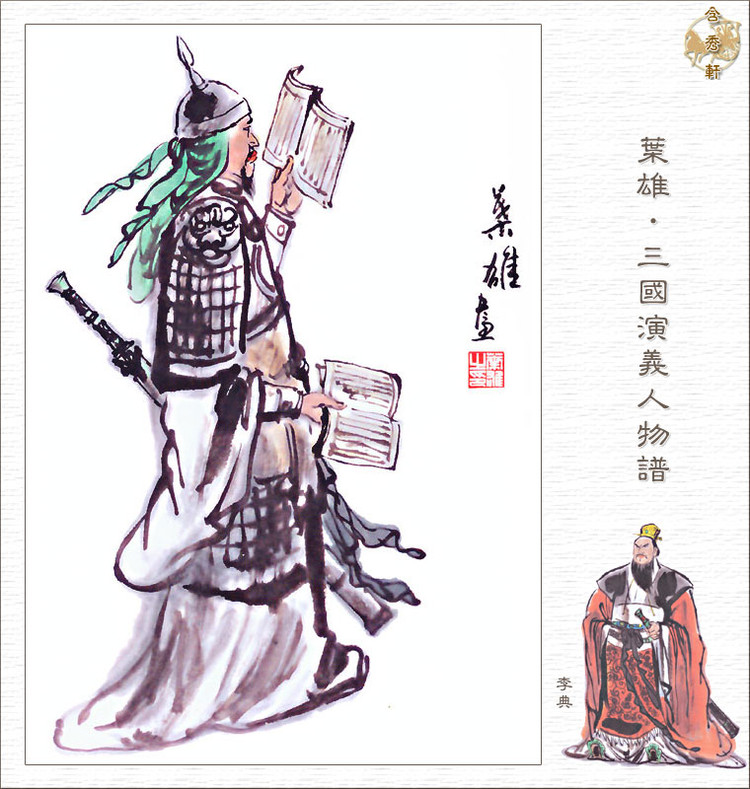

《魏書》記載「典少好學,不樂兵事,乃就師讀春秋左氏傳,博觀群書。」正因為李典文化底子厚,我們還記得他和張遼搭班子在逍遙津駐守時,當孫權大兵壓境後,和張遼一向關係不好的他,放棄前嫌,同舟共濟,說出那句流傳千古的話:「此國家大事,顧君計何如耳,吾可以私憾而忘公義乎!」

所以禰衡在調侃曹操手下文武時說「李典可使傳書送檄」,禰衡意思是肚子里有點墨水又喜歡讀書的李典最適合做「傳書送檄」的活!

李典深明大義,不與人爭功,崇尚學習,尊崇儒雅,尊重博學之士,在軍中被稱為長者。《三國志》里陳壽對李典的評價是儒將,這個評價是很高的。李典的真實歷史功績有:

官渡之戰期間李典負責押運糧草。袁紹被擊敗後,升為裨將軍。曹操攻擊袁尚、袁譚時,李典與曹操的大謀士程昱一起負責押運糧草。曹操給他們臨行前的指示是水路走不通就走陸路,意思是不硬拼。

袁尚部下魏郡太守高蕃屯兵河上阻礙曹軍用水道運糧,李典看出高蕃輕敵,認為「苟利國家,專之可也」,與程昱渡河將其擊敗。他這一臨機決斷就是「將在外,君命有所不受」的名將風範,並且是與高手程昱共事也毫無靦腆忸怩之態。

建安七年(202年),劉表指派劉備北侵曹操,夏侯惇領兵,劉備退兵誘敵,被李典看破,他告誡全夏侯惇:「賊無故退,疑必有伏。南道狹窄,草木深,不可追也。」就是說劉備想用火攻,但不為夏侯惇採納。夏侯惇與于禁一起率兵進攻,被劉備伏擊,多虧留守大本營的李典引兵救應,擊退劉備。

建安九年(204年),參與圍鄴城。建安十年(205年),李典與樂進圍袁紹外甥——并州刺史高幹於壺關。建安十一年(206年),擊敗盤踞在青州東萊長廣(今山東萊西)一帶為禍一方的海賊管承,獲封破虜將軍、都亭侯。

建安十四年(209年),李典與張遼、樂進駐守合肥。建安二十年(215年),孫權引兵包圍合肥,李典不計私嫌與張遼、樂進共破孫權,威震逍遙津,殺得東吳嬰兒不敢夜啼,解合肥之危。

這裡啰嗦一下為什麼李典與張遼不合?古代同一陣營的武將之間任俠好鬥、誰也不服誰是常有的事情。不過這樣的事情應該不會發生在儒雅謙和的李典身上,他們兩人另有原因。原來呂布起兵兗州時,曾派人招撫李典當族長叔父李乾,因李乾拒絕而被殺。

其子李整、族人李進等起兵與呂布對抗。張遼此時作為呂布部將跟隨他在兗州作戰,跟李典族人交手是免不了的,甚至殺了李典家族不少人,李、張的梁子就此結下了。類似地,三國時吳國孫權部下的甘寧和凌統二將也因為差不多的原因而一直勢同水火。

李典沒有進「五子良將」,並不是說他能力不夠,其實他是文武皆備的曹魏名將,在某些方面的能力甚至有過人之處。綜合分析主要有若干原因:

首先,李典病逝得早,享年三十六歲就英年早逝,失去了更多的立功機會。他去世時封邑也只有三百戶,而「五子良將」後來分別任職前後左右將軍(張郃官至征西車騎將軍),曹操在世時封邑都已過千戶,品級和名位都高他很多,老天沒給他機會追趕。

其次,李典素以學識見長,出則可為將,入則可治民。曹操覺得李典是個可造之材,多次讓他歷練縣令、太守、刺史等職,試著管理百姓。這就是其過人之處,曹操手下善於疆場廝殺的角色有的是,但是可以獨當一面、治軍管民的複合型人才確是比較稀缺,李典恰恰是這種「上馬擊狂胡,下馬草軍書」軍政儒將。

另外,「典少好學,不樂兵事,乃就師讀春秋左氏傳,博觀群書。」,說明修為到家的李典本身眼界胸襟就高人一等,對鷹爪飛揚的純粹勇鬥武將生涯並沒有很大興趣。這種感覺很有點類似當年諸葛亮為安撫關羽不要與馬超爭強好勝的話:「孟起雖雄烈過人,亦乃黥布、彭越之徒耳;當與翼德並驅爭先,猶未及美髯公之絕倫超群也。」

在這裡把「黥布、彭越之徒、翼德」與「美髯公」分別換成「五子良將」與李典同樣適用。而且回歸歷史的真實,恐怕李典比關羽更符合「儒將」的稱謂,儘管後者被一步步神化、誇張到了極致。

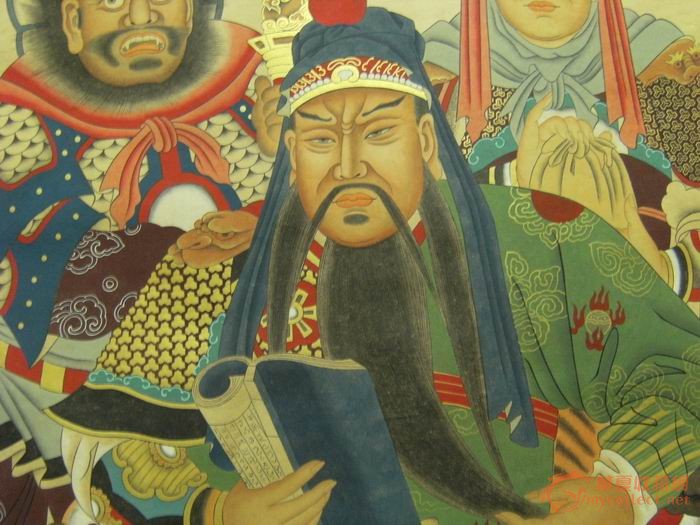

有意思的是李典和差不多同時期的關羽都喜歡讀《春秋》。民間傳說中把關公塑造成「忠孝節義」的千古聖人,襯托這一點的標準形象就是:關羽一手拂拭美髯,一手捧讀《春秋》,左邊關平捧印,右邊周倉扛大刀,所謂關雲長夜讀《春秋》。

《春秋》相傳是一本孔子著述的史書,其特徵是尊崇正統,孔子在書中嚴守君臣大義,讓一些想篡權的野心家感到很害怕,所謂「孔子作《春秋》而亂臣賊子懼」。關羽通過熟讀《春秋》,成了一個忠勇、講義氣、忠貞不二地匡扶漢室的千古武聖。李典通過讀《春秋》也造就了他謙雅睿智的儒將修養和寬宏的胸襟氣度,上文提到的他在逍遙津戰役閃耀史冊的言行舉止就是集中體現。

最後還有一個很重要的隱藏原因,就是曹操雖然也算重用李典,但是骨子裡遠不及對寒門出身的「五子良將」那麼信任。我們知道,對於李典家族這樣的豪強,本質上就是在官僚系統里沒有積累的在野士族,有很強的「分權」屬性,可能蠶食君權的根基,對這些人,集權、聰明蓋世而又生性多疑的曹操是不可能徹底放心的。

自東漢開國以來,中央權柄下移,地方豪族便名正言順地擁有自己的武裝部曲,其組成多為包攬的親族與食客。李家是望族,他的族人部下三千多戶,有一萬多人(包括門客和效忠的家族)。

李典家族「宗族部曲」軍隊甚至打爆過呂布的野戰軍。李典對要避免遭到曹操疑忌這一點也很清楚,他既非曹氏的宗親鄉黨,又不是出自曹魏核心野戰軍體系 。

他後來主動把他的族人從山東遷到河北鄴城,這是替領導分憂,一來防止少部分仍然傾向於袁氏的那些人鬧事,二來防止自己的親人在山東野心自立,於是主動就近接受監控。此舉讓曹操大為滿意,稱讚他這一安排就像東漢光武帝劉秀麾下也是大家族出身卻謙抑忠君的名臣耿純。

李典雖然未列「五子良將」,那是由於多種主客觀原因所致,並不表明他的才能在「五子」之下。《三國志》將這李典列為十八卷十魏將之首就很說明問題,魏文帝曹丕也曾讚歎他:「自古用兵,未之有也。使賊至今奪氣」、「國之爪牙」!

歡迎交流 微信公眾號:shanseguidu

TAG:山色歸讀 |