黃河守橋兵:一抹橄欖綠守護滔滔黃河水

原標題:黃河守橋兵:一抹橄欖綠守護滔滔黃河水

|

武警濟南支隊某部官兵日常巡邏。中國青年網通訊員 劉益良攝

五千年前,滾滾黃河水孕育了燦爛的中華文明,如溫聲細語的母親,無怨無悔。

五千年來,黃河見證了中華民族的興衰榮辱,似飽經滄桑的老人,睿智安詳。

五千年後,一曲《保衛黃河》唱出中國人的悲憤,中華民族如雄獅般覺醒,慷慨激昂。

如今,一個和平的年代,黃河母親的子孫後輩,正竭盡全力守衛她的平安健康。在山東濟南曹家圈黃河鐵路大橋邊,武警濟南支隊某部幾十年櫛風沐雨,用挺拔的身軀和青春的汗水,守護著滔滔黃河水。

住磚瓦房喝黃沙水

來往乘客揮手致意是「小確幸」

濟南曹家圈黃河鐵路大橋是津浦鐵路跨越黃河的一座特大橋,始建於1960年,1976年竣工通車。每天,都有成千上萬的火車乘客從鐵橋上匆匆而過,守護鐵橋的安全,便成為黃河守橋兵的首要職責。

|

守好每一班崗,是黃河守橋兵的重要職責。中國青年網通訊員 劉益良攝

隆冬的黃河,少了波濤洶湧,遇上大雪飄零,銀裝素裹的黃河大橋別有一番風情。然而,濟南的冬天卻冷到骨子裡,黃河淌凌結冰也時常發生,即便是裹著厚厚的軍大衣,也抵禦不了無情的寒風。

而每到夏天,作為全國著名的「火爐」城市濟南,炎熱得實實在在,彼時的黃河大橋橋表溫度最高可達50攝氏度。炎炎烈日下,戰士們流淌的汗水浸濕了那抹青春洋溢的橄欖綠。

|

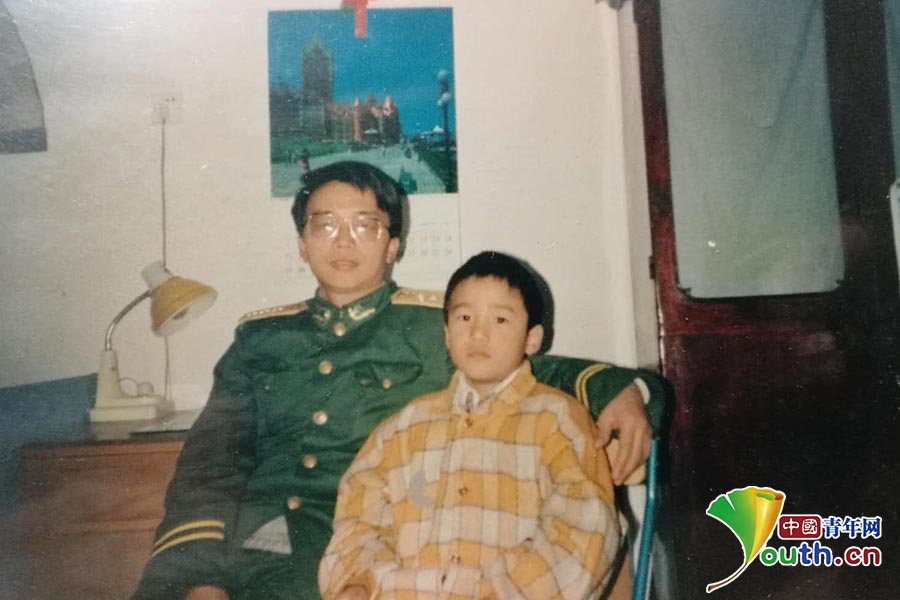

武警濟南支隊某部指導員張磊少時(右)與父親張緒亮(左)的合影。中國青年網通訊員 張磊攝

「黃河守橋兵」中,有這樣一對父子。

父親張緒亮是「50後」,山東鄒平人。1978年,年僅19歲的他成為一名光榮的陸軍戰士,擔負起守護濟南曹家圈黃河鐵路大橋的使命。1982年,中國人民武裝警察部隊成立,張緒亮成為一名武警官兵,繼續守護黃河大橋一方平安。

「以前的崗樓是用磚砌的小屋,冬天,尤其是下雪以後,夜裡上崗前把所有衣服都穿上也不管用,常常被凍得渾身透涼。」張緒亮回憶說。一到夏天又特別熱,周圍都是莊稼地,一陣風吹過捲起黃沙,渾身都是沙土。

張緒亮告訴記者,當時部隊條件十分艱苦,戰士們住的都是磚瓦房,喝的都是地下水,每次從井裡打上來的水有一半都是黃沙。

濟南曹家圈黃河鐵路大橋位置偏僻,附近人煙稀少,平時部隊除了訓練就是在附近種水稻,「見到最多的人是火車上來來往往的乘客,看到他們路過大橋時向我們用力揮手致意,我感到十分自豪。」對張緒亮而言,這就是他青春歲月里堅守在平凡工作崗位上的「小確幸」。

一座黃河大橋,將五湖四海的兄弟聚集在一起,在這裡,他們結下了剪不斷的深厚情意。「彼此都是幾十年的老朋友了,現在逢年過節都要打個電話互相問候一下,聊的最多的就是那時候一起吃過的苦。」張緒亮說。

紮根偏遠甘願奉獻

用青春熱血傳承黃河大橋精神

在兒子張磊的印象中,父親一直是一個嚴肅、認真、踏實、不怕麻煩的人,每天都在不停地忙工作,很少有時間操心他的學習和生活。

|

武警濟南支隊某部指導員張磊。中國青年網通訊員 焦帥攝

張磊清楚地記得,父親曾負責過部隊基建工作。那段時間正值炎炎夏日,他白天頂著毒辣的太陽在工地監工,晚上回到家就不停地畫圖紙。「有一天,我看到父親的背上全都曬掉了皮,黑黝黝、紅鋥鋥的,特別嚇人。」張磊說。

張磊想像父親一樣,做一個有益於國家和人民的人,2002年,19歲的他義無反顧地投身部隊。2015年,他申請來到父親曾經堅守過的部隊——武警濟南支隊某部,成為一名「黃河守橋兵」,將偉大的「黃河大橋精神」繼承和發揚光大。

在張磊看來,黃河大橋精神是一代代守橋兵用青春譜寫的壯麗詩篇,融入了軍人對祖國的信仰和無限忠誠,戰士們應該像一枝枝鬥風傲雪的寒梅,不懼嚴寒,傲立風霜,用生命踐行對祖國的莊嚴承諾。

從一名平凡的武警戰士,直到成長為今天的指導員,張磊感到自己身上的責任越來越重,但報國初心卻從未改變。張磊認為,守衛黃河大橋靠的是全體哨兵的凝心聚力和團結協作,不在一朝一夕,關乎每一個細節。

2016年5月20號凌晨,一列由北向南行駛的列車高速駛過濟南曹家圈黃河鐵路大橋。但是,與以往不同的是,列車通過後的聲音有些刺耳,在距離哨位20多米的鐵軌上還冒出了一段白煙。

這個細節被具有敏銳觀察力的執勤哨兵張素凱注意到,他迅速用高倍望遠鏡進行觀察,最終發現鐵軌上竟然有一塊遺留的鋼板。張素凱立刻向中隊發出警報,張磊帶領中隊全體戰士立刻按預案展開行動,避免了事故的發生。

「80後」的張磊正當壯年,在堅守黃河大橋安全的同時,積極貫徹落實「努力建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的現代化武裝警察部隊」的指示號召,培訓更多的部隊新鮮血液,將「黃河大橋精神」代代相傳也是他的重要使命之一。

「90後」新兵余傑,就是其中的一位。

血印子與血泡

櫛風沐雨勾勒守橋印記

與張緒亮、張磊父子不同的是,余傑是陝西人,2017年9月,從家鄉陝西不遠千里來到山東濟南。而在此之前,他是西安航空職業技術學院的一名大二學生。

|

武警濟南支隊某部新兵余傑。中國青年網通訊員 劉益良攝

余傑告訴記者,高考結束後他決定去部隊磨鍊幾年,但由於種種原因最終無緣軍人夢想。去年,得知學校一年一度的招兵消息後,他再也按捺不住報國之心,果斷報名。

「去年整個8月份都奔波在學校和家之間辦理各種手續。」當錄取通知下來的那一刻,余傑那顆懸著的心算是落了下來。「跟我同批的戰友,大都是高中畢業生,還有一個是2000年出生的。」相對其他人而言,22歲的余傑相對成熟,自然而然地在隊里扮演起「老大哥」的角色,熱心幫助年少的戰友。

入伍前,余傑已經做好了吃苦的充分準備,來到營區後才發現,部隊生活確遠非他所想像的那樣。「守衛黃河大橋,哨兵值班交接十分嚴格,該怎麼轉接、怎麼打彙報詞、怎麼交槍,都需要經過嚴格訓練。」余傑說。

在新兵連的日子,對余傑來說是一段此生難忘的經歷。為期三天兩夜的野外拉練,是他印象最深刻的事情。

「出發之前,我們打包好被子、雨衣、軍大衣、洗漱用品,總共有30斤重,全程背著,脖子上還掛著一把7斤重的槍。」余傑告訴記者,野外拉練每天需要行軍30多公里,戰士們的肩上都勒出了血印子,腳掌也磨出了血泡,「等晚上休息時,班長就拿著縫衣服的針,給我們一個個把血泡挑破,可是第二天,新的血泡又磨出來了。」余傑笑著說。

有一次,余傑和戰士們下山時,在一個鄉村小街道,一位老奶奶靜靜地端詳了他們很久,並給他們鼓掌致意,「我當時感覺特別自豪和驕傲。」余傑的語氣里吐露出幾分雀躍。

第一次忍受離別後的傷感,第一次摸到真槍時的激動,第一次站崗守橋時的忐忑……無論酸甜苦辣,無論風吹日晒,無論血淚傷痛,未來,那抹橄欖綠將與黃河水緊緊融匯在一起,不忘初心,牢記使命,堅定傳承「黃河大橋精神」,繼續做對得起國家信任與囑託的新時代「黃河守橋兵」!(中國青年網記者 張群)

TAG:海外網 |