國家都滅亡了,此城卻依然獨立,東方小城,竟改變了歐洲的發展史

原標題:國家都滅亡了,此城卻依然獨立,東方小城,竟改變了歐洲的發展史

一次無意的小城之旅,憑欄弔古,觸摸歷史之際,也震撼了心靈。

釣魚城位於重慶市合川區,是一座山城,車行半山腰,拾階而上。山並不是很高,樹木葳蕤,綠草漫坡,石階上透著南方特有的潮濕水露。隨著山路的前行,護國門、天梯、城垛、水軍碼頭等古城遺迹靜卧山巒,一副宏偉悲壯的歷史畫卷漸漸展現在面前。

一座東方的小城,為什麼卻能夠改變遠在萬里之外歐洲的發展歷史呢?

釣魚城佔地2.5km平方公里,海拔300餘米,四周懸崖陡峭,地勢險峻,山下嘉陵江、渠江、涪江三江匯流,南、北、西三面環水,地勢十分險要。

站在半山處眺望山下,層層的防禦工事和城垛遺迹依稀可見,與其說是一座城,不如說更是一座堅固的山城防禦堡壘。

故事要從南宋說起:

1242年,宋理宗派遣在抗蒙戰爭中戰績頗著的余玠入蜀主政,余玠在四川採取了一系列政治、經濟和軍事措施,其中最重要的是創建了山城防禦體系。

1243年,余玠採納播州(今遵義)賢士冉琎、冉璞兄弟建議,遣冉氏兄弟復築釣魚城城防,並移合州治及興元都統司於釣魚城山上。

釣魚城城池有內外兩層,城牆系條石壘成,多為二三丈高,石質堅硬牢固。城牆沿陡峭的懸崖修建,南北兩邊各建有一道延伸至江邊的一字城牆,與防禦水攻的水軍碼頭相連。整座山城居高臨下,並在地勢險要處開門九座;釣魚城利用地形優勢修建了兩處暗門,便於運兵、藏兵與偷襲敵人。

1254年,合州守將王堅。結合當時的形勢,針對蒙古軍隊取道四川順流東下進攻南宋的戰略,進一步加固城築工事,構築形成了完善牢固的山城防禦體系,釣魚城最終成為兵精食足的堅固堡壘。

釣魚城擁有獨特而又充分的農業生產條件,城內有大片田地和四季不絕 的豐富水源,周圍山麓也有許多可耕田地。這一切使釣魚城具備了長期堅守的必要地理 條件以及依恃天險、易守難攻的特點。內城建有齊全的軍事裝備生產場所、軍民生活保障場所、行政機構等,如器械作坊、練兵場、帥府衙門、大小天池等。因此釣魚城可以不用依靠外部而能夠實現自給自足。釣魚城自給自足的綜合保障體系也為軍民提供了長期防守的物質基礎與精神保障。

1258年秋,蒙哥(蒙哥為成吉 思汗幼子拖雷的長子,曾與拔都等率兵遠征過歐、亞許多國家,以驍勇善戰著稱)。率軍4萬分三道入蜀,蒙軍屠城拔寨,相繼佔據四川的劍門苦竹隘、長寧山城、蓬州運山城、閬州大獲城、廣安大良城等,迫近合州。

史志記載:宋開慶元年(1259年)蒙哥汗率軍親督諸軍戰於釣魚城下。七日,蒙軍進攻一字城牆。一字城牆又叫橫城牆,其作用在於阻礙城外敵軍運動,同時城內守軍又可通過外城牆運動至一字城牆拒敵,與 外城牆形成夾角交叉攻擊點。九日,蒙軍猛攻鎮西門,不克。

從四月起,大雷雨持續了二十天。雨停後,蒙軍進攻護國門。二十四日夜,蒙軍登上外城, 與守城宋軍展開激戰。《元史·憲宗紀》稱「殺宋兵甚眾」,但蒙軍的攻勢終被宋軍打退。

出乎蒙哥大汗意料之外的是,毫不起眼的釣魚城竟然成了他無法跨越的障礙。從二月份開始,蒙古軍隊連續猛攻釣魚城長達五個月,卻始終沒有取得任何進展。

隨著夏季的來臨,蒙古軍隊從上到下一籌莫展。1259年是南宋記錄中最為炎熱的一年,蒙古人本來畏懼酷暑高溫,加以水土不服,導致軍中暑熱、瘧癘、霍亂等疾病流行。霍亂蔓延開來之後,蒙軍開始出現大量減員,加上失敗情緒的渲染,軍心開始逐漸渙散。蒙軍久屯于堅城之下,又值酷暑季節,蒙古人本來畏暑惡濕,加以水土不服, 導致軍中暑熱、瘧癘、霍亂等疾病流行,情況相當嚴重。

據《元史》記載,蒙哥汗於六月也患上了病,而拉施特《史集》更明確說是得了痢疫。另《馬可波羅遊記》和明萬曆 《合州志》等書則稱蒙哥汗是負了傷。七月,蒙軍自釣魚城撤退,行至金劍山溫湯峽(今重慶北溫泉),蒙哥汗逝世。

另一說,蒙哥登上在城外搭建的高台,瞭望戰況,被城內的所拋炮石擊中,受重傷不治而亡。

蒙哥汗曾留下遺言,日後攻下釣魚城,當盡屠城中之民。

護國門是釣魚城八座城門中最為宏偉的一道險關,位於城南的第二道防線上,倚懸崖絕壁建,臨萬丈深淵的嘉陵江,當年以出入城門時臨時鋪搭棧道出入,靠「過河拆橋」的方式通行(進城門時鋪搭棧道進入,入城後即拆掉,棧道拆除後,城門外即是懸崖,無路)宋蒙雙方在這裡經歷了上百次慘烈的戰鬥,但此門一直未被攻破

蒙哥汗敗亡釣魚城下,其具有深遠的歷史意義。

它導致蒙古這場滅宋戰爭的全面瓦解,使宋朝得以延續20年之久。

進攻四川的蒙軍被迫撤軍,護送蒙哥汗靈柩北蒙古。

蒙哥戰亡,各王子紛紛返回蒙古,爭奪汗位。

率軍東進的忽必烈,為與其弟阿里不哥爭奪汗位,也不得不撤軍北返。

進軍雲南的兀良合台一軍,一路克捷,已經進至潭州(今長沙) 城下。由於蒙哥之死,該軍在忽必烈派來的一支部隊的接應下,也渡過長江北返蒙古。

另外,它還使蒙古軍的第三次西征行動停滯,緩解了蒙古勢力對歐、亞、非等國的威脅。1252年,蒙哥汗遣其弟旭烈兀發動了第三次西征,先後攻佔今伊朗、伊拉克及敘 利亞等阿拉伯半島大片土地。正當旭烈兀準備向埃及進軍時,獲悉蒙哥死訊,旭烈兀遂留下少量軍隊繼續征戰,而自率大軍東還。

歐洲被蒙古軍隊佔領了大半,而且已經打到了萊茵河,歐洲人很奇怪蒙古軍隊為啥在軍事節節勝利時突然撤軍?結果蒙軍因寡不敵眾而被埃及軍隊打敗,蒙軍始終未能打進非洲。

蒙古的大規模擴張行動從此走向低潮。因此,釣魚城之戰的影響已遠遠超越了中國範圍,它在世界史上也佔有重要的一頁。 這場戰役沒有改變南宋滅亡的命運,但是最終卻改變了歐洲,乃至整個歐亞大陸的歷史。釣魚城也被歐洲人稱為「上帝折鞭處」。

釣魚城之戰,從根上改變了蒙古人經略世界,圖謀霸權的思路,導致東方文明全面癱瘓,暫時保住了西方文明的基因,為以後西方超越東方,殖民世界,建立不平等的近現代世界秩序起到了決定性的作用。

忽必烈登上大汗寶座後, 推行其漢化政策,逐步改變蒙軍濫殺的政策,使南中國的經濟和文化免遭更大的破壞。

釣魚城抗擊蒙軍一直堅持了36年,即使南宋王朝隨著皇帝的投海殉國滅亡後,也未被蒙軍攻破。直至1279,在得知南宋已經亡國後,在忽必烈同意不屠城的承諾下,守將王立開城投降,釣魚城才落入蒙古之手,並免遭屠城,全城軍民得以全身而退。

棄城後,沒有一個人乞求憐憫,守城的32名將軍全部拔劍自刎,可謂千古忠烈。

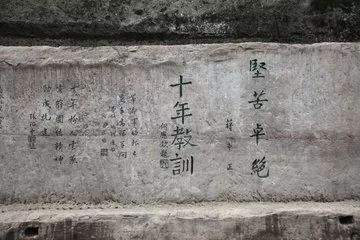

在釣魚城,隨處可見名人題刻與摩崖石刻。文天祥的「氣敵萬人將,獨在天一隅」,蔣介石的「堅苦卓絕」,陳毅的「壯烈英雄氣,千秋尚凜然」等。明朝合州知州徐瀾的題詩,《登釣魚山》「石磴石康石良上石台,草陰花影酒樽開。雲中遠見陳隹鶴,獨抱瑤琴逐後來。都記載著釣魚城的悲壯和歷史。

「釣魚城古改史詩,韃虜折鞭嘶馬鳴」,

佇立山頭,山巒、堡壘、參天的翠柏,靜寂無聲,默默記載著這座古老偉大小城的悲壯千秋,36年的艱苦卓絕,36年的不屈意志和堅守,正是中華民族偉大精神的體現。

TAG:歷史好望角 |