劉春聲:一枚珍貴花錢的發現、入藏和認識

原標題:劉春聲:一枚珍貴花錢的發現、入藏和認識

劉春聲,文化學者,自由撰稿人,筆名齊庚、別署村野。著有長篇小說《天雨》,散文集《探花集》、《中國古代鏤空花錢鑒賞》,《情滿呂梁山》,主編出版歷史上第一部壓勝錢辭典《中國錢幣大辭典壓勝錢編》。涉獵古錢幣、金石篆刻、碑拓、水墨畫、油畫、攝影等。致力傳承弘揚傳統文化,是上世紀北京有影響的「北海印社」成員。1986年參加改革開放後國家文物局舉辦的首屆全國文物鑒定學習班,有幸聆聽當時健在的各門類文物鑒定大師的教導。數十年來在《收藏》《中國收藏》《收藏界》《中國錢幣》《中國錢幣界》《解放軍報》《光明日報》《北京晚報》《北京青年報》《國門報》《團結報》等各類期刊報紙發表兩百餘篇有影響的文學學術鑒賞文章,首次提出壓勝錢是古代藝術類商品的觀點,是國內公認的壓勝錢收藏研究領域的領軍人物之一。

現為中國作家協會會員,中國錢幣學會理事、專家委員會委員,北京市錢幣學會常務理事、專家委員會委員,《中國錢幣大辭典》編纂委員會委員、主編,中國人民大學財金學院客座教授,北大資源學院文物學院客座教授,曾任北京炎黃藝術館副秘書長,《今日頭條》簽約作家。

CCTV老故事頻道《榮耀中國》和貴州省旅遊發展委員會發表的「世界的貴州」,用了我的一枚藏品,估計是他們在網上採錄下來的,做為文化傳播,我沒有異議,但有責任對這枚古錢做一下文化解讀。

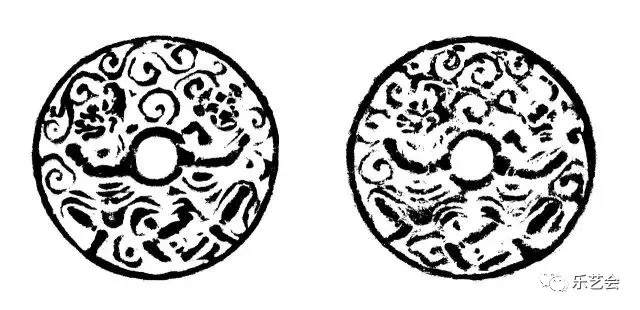

多年前,雲南大理一位收藏愛好者杜敏(網名旁騖)在網上發表了一枚人物題材的鏤空大錢,此錢數年前出雲南洱源地區,有一來自洱源的農民持售,稱當地所出,後為杜敏所得。兩鬼鏤空錢年代久遠,體大厚重壓手,生坑銹美斑斕。品相一流,人物造型準確、古樸、寫實。此錢一出,立刻引起花錢愛好者的高度關注,並引發了對該錢文化內涵的熱烈討論。此錢初於網站發表時,命名「兩鬼」。錢中左右各列一「人」,面目猙獰可怖,作舞蹈狀,身披長袍(似斗蓬),袒胸露腹;一人戴臂釧,戴臂釧左手持一物,難辨認;一人戴腕鐲,戴腕鐲者右手持物似大鈴。

對於此錢上的兩個「人物」究系何人?表現的是什麼場景?圖片發表後,有不同的說法,後逐漸歸於門神——「神荼、鬱壘」說。

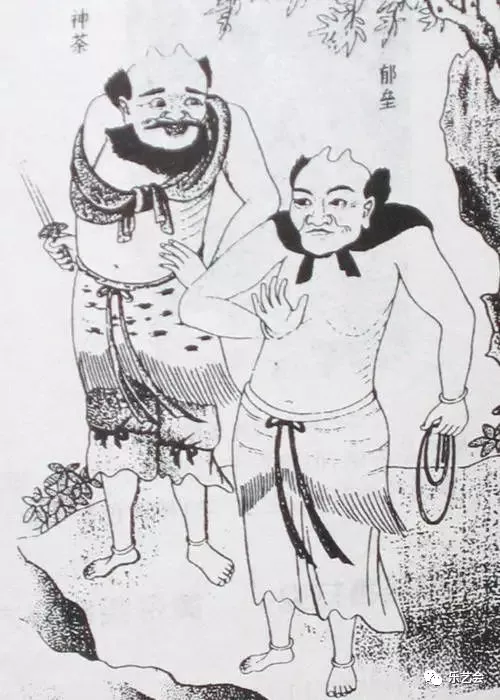

神荼、鬱壘

由於這枚鏤空錢的珍稀,在鏤空人物題材中尚無與之相伯仲者。此錢面世後,很多藏家和錢商給杜敏發出各種信息,願以高價收購。這兩方面我都參加了,但我與杜君素昧平生,料定不可能得到他的相讓。

沒想到的是,不久我收到他的來信,讓我把地址告訴他,他要把錢給我寄來,還說,此錢放在您手裡我很放心,你願意留在手裡多長時間就多長時間,這令我十分感動。

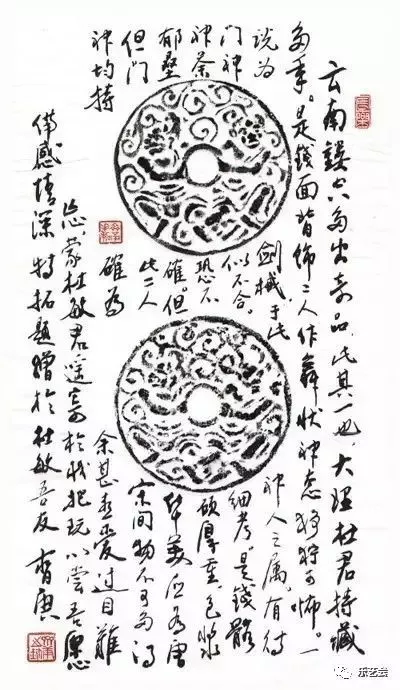

錢寄來後,我時常摩挲不已,愛不釋手。大約過了一年,杜君來電話稱不斷有人向他發信息打電話要高價收購此錢,他不堪其擾了,他決定出讓給我,同時希望此錢不要從我手中流失特別是流失到境外。其實,保存好祖國的文化遺產正是我們這一代人的共同責任!我遂打了一張拓片寄給了他。並在拓片上題曰:

「雲南鏤空多出奇品,此其一也。大理杜君持藏多年,是錢面背飾二人作舞狀,神態猙獰可怖。一說為門神——神荼、鬱壘。但門神均持劍械,於此似不合,恐不確。但此二人確為神人之屬,有待細考。是錢體碩厚重,包漿華美。應為唐宋間物,不可多得。余甚愛之,過目難忘。蒙杜敏君遙寄於我把玩,以嘗吾願。備感情深,特拓題贈於杜敏吾友。齊庚。」

我對此錢的最初認識,是循著「門神——神荼、鬱壘」說開步走的。

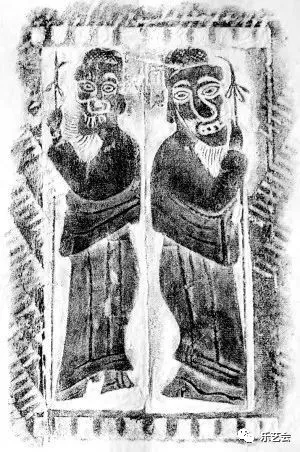

門神的由來最早可追溯到漢代以前。漢代王充《論衡?訂鬼》云:「《山海經》又曰:滄海之中,有度朔之山,上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝間東北曰鬼門,萬鬼所出入也。上有二神人,一曰神荼,一曰鬱壘,主閱領萬鬼。惡害之鬼,執以葦索而食虎。於是黃帝乃作禮,以時驅之。立大桃人,門戶畫神荼、鬱壘與虎,懸葦索以御凶魅。」這可能是有關門神的最早記錄。

民間貼門神的風俗蓋自此始。民間傳說中神荼、鬱壘像貌兇惡丑怪,但沒有固定的畫像。各地不一樣,更多的地方以桃符代之。《荊夢歲時記》載:「正月一日,……帖畫雞戶上,懸葦索於其上,插桃符其傍,百鬼畏之。」

宋陳元靚《歲時廣記》卷五引《皇朝歲時雜記》更具體地記述了桃符的形制:「桃符之制,以薄木版長二三尺。大四五寸,上畫神像狻猊白澤之屬,下書左鬱壘右神荼。或寫春詞,或書祝禱之語,歲旦則更之。」

漢畫像磚上的神荼、鬱壘型門吏

這就告訴我們,門神的畫像,貼的方位、大小規格雖然各有出入,但有一點是相同的,即均於大年初一太陽升起的時候,家家戶戶都在大門上換上新的桃符以祝新年。王荊公《元日》詩云:「爆竹聲中一歲除,春風送暖人屠蘇。千門萬戶瞳瞳日,總把新桃換舊符。」

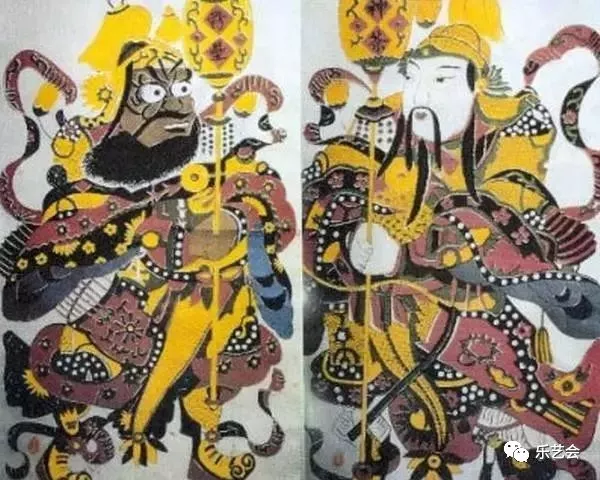

唐代以後,秦叔寶、胡敬德(尉遲敬德)接神荼、鬱壘的班,成為新門神。傳說唐代宮中鬧鬼,太宗夜不能寐。《三教搜神大全》卷七云:「……寢門外拋磚弄瓦,鬼魅呼號……太宗以告群臣。秦叔寶出班奏日:『願同胡敬德戎裝立門外以伺。』太宗准其奏,夜果無警。」因此唐太宗令人畫秦、胡二將形象貼於官門左右,自此鬼魅邪崇以息。

貴族之家大書「秦軍」、「胡帥」字樣貼在門上,以為門神。民間傳言二人畫像能鎮邪驅鬼,將其畫像作門神,故相沿為習至今。

按此錢中的兩個人物確有與神荼、鬱壘有幾分相似,但我仔細觀察,感覺「神荼、鬱壘」說有幾分靠不住。

一、神荼、鬱壘在所有的古代圖畫中,他們均持有類似長劍之類的武器,而此錢上的兩個人物都沒有。

二、中古(唐)以前,民間多是以桃符代替神荼、鬱壘的,或加書左鬱壘右神荼字樣。我想,這可能是神荼、鬱壘像貌兇惡丑怪,把它們畫在門戶上也是令人感覺不舒服的。而民間在唐以後是把秦叔寶、尉遲敬德做為正統的門神而普遍地畫於門戶之上的,直到今天。

從歷史資料中看神荼、鬱壘並沒有深入人心,也沒有佔據門神文化的統治地位。唐以後的門神就是秦叔寶、尉遲敬德二位,故將神荼、鬱壘鑄於錢幣上似乎沒有什麼道理。

於是我在想這枚錢上反映的內容會不會與當地的民俗有關?我決定先從「鬼」下手。

為此,我查了許多歷史記載和有關資料:

《新唐書?南蠻傳》說:「夷人尚鬼,謂主祭者為鬼主。每歲戶出一牛或羊,就其家祭之,送鬼迎鬼必有鬼主,因以復仇之。大部落則有大鬼主,百家二百家小部落亦有小鬼主,一切信使鬼巫,用相制服。

在南北朝至唐代,彝族的原始宗教與地方政權組織緊密結合,形成了「大部落有大鬼主,百家則置小鬼主」局面,大鬼主直接由地方奠長或稱霸南中的爨氏家族充任,集政權和神權於一身。

有的地方則只是在酋長身邊設掌管祭祀的人物,即《新唐書》所說的:「夷人尚鬼,謂祭者為鬼主」。鬼主即是彝語所說的畢摩。元代李京在《雲南志略》中稱畢摩為「酋長左右須臾不可離」的神職人員。

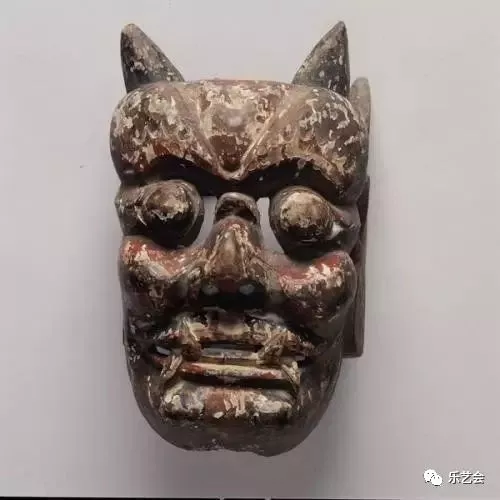

儺面具

夷人尚鬼的風俗同樣地也表現在政權的名稱上:

我國西南少數民族歷史上,自唐代到北宋末年的五百多年裡曾經在雲貴地區建立過羅甸(殿)國和羅氏鬼國的地方王國。在中原專制帝國虎視眈眈之下能夠連續存在五百多年,可不是簡單的事。有貴州學者考證,認為羅甸國或作羅殿國,中心在今安順地區,羅氏鬼國中心在今大方,各是一個政權。

考《雲南各族古代史略》載:「三十七部中的於矢部統一了貴州南部地區,號稱羅殿國;些莫徒部統一了滇池東南地區,號稱『自杞國』。南為於矢部地,東北為牂牁國(後稱羅殿國)地,北為羅氏鬼國地。彝族在漢籍中都被稱為「羅鬼」、「羅氏鬼」,或稱「鬼蠻」。他們在唐末已形成較大的獨立政權,被稱為「大鬼主羅殿王」。

宋末,北部有羅氏鬼國,依附於宋;南部有羅殿國,依附於大理,與宋廣南西道常有貿易來往。由此,這枚錢的製造者有可能是彝族的先民。

現代儺戲

拉祜、彝等族先民共同組「烏蠻」集團。「烏蠻」集團是靠征服與被征服的關係形成的,拉祜族部落即以貢納形式隸屬於彝族主盟部落。社會性質處於奴隸制。政治制度是一種政教合一的「鬼主」制。即部落首領稱「鬼王」,主盟部落首領為「大鬼主」,隸屬的部落首領則為「小鬼主」。

拉祜族源於原分於甘、青地區的古羌人,後不斷向南遷徒。至遲到戰國時代已活動在雲南境內。根據考古發現分析,戰國時期的拉祜族先民已脫離原始時代,他們男女均頭梳雙辮、身著及膝長袍,從事遷徙農業和畜牧業。但狩獵和採集仍佔有較大比重。自三國、兩晉至唐,拉祜、彝等族先民共同組「烏蠻」集團。

「烏蠻」集團是靠征服與被征服的關係形成的,拉祜族部落即以貢納形式隸屬於彝族主盟部落。社會性質處於奴隸制。政治制度是一種政教合一的「鬼主」制。即部落首領稱「鬼王」,主盟部落首領為「大鬼主」,隸屬的部落首領則為「小鬼主」。「鬼王」之間根據其勢力大小強弱相互制約、統治。

「畢摩」是彝族中的知識分子,精通彝文和經書,是彝族文化的維護者和傳播者。明代以前,畢摩還參政議事,明代以後,就轉到民間教學、占卜或主持婚祭活動。

一枚如此鑄造精裝的鏤空花錢,肯定有其歷史的來由,從形式上,鏤空錢是雲南地區的特產,兩個人物間的類似雲紋的裝飾和雲南所出的雙鳳鏤空錢的裝飾幾乎是一模一樣的,說明了它在藝術風格上的一脈相承。而表現內容則極有可能就是表現鬼主文化。它反應了中古以前的西南少數民族的尚鬼文化。

最近編錢幣大辭典,我又對此錢重新進行認識。此前的認識,局限在對於崇鬼習俗的挖掘上。其實,從漢民族的鑄造壓勝錢上,可以得出一個普遍的認識,錢幣圖案的選擇,還是以民間習俗為主,也許並非那麼高深莫測。細看此錢上的兩個人物,面部若鬼,而身驅則同於常人,且作舞蹈狀。這又讓我將其與古代盛行於當地儺舞習俗聯繫起來。於是,我對這枚錢的重新認識如下:

儺舞鏤空錢。唐代鑄。青銅質。出雲南洱源。面背左右各一人,頭戴儺具,跣足,袒胸露腹,面目猙獰可怖,作舞蹈狀。儺具:一種較為原始的木製面具,是儺文化中儺祭、儺儀中使用的道具。儺舞是古代驅疫降福、祈福禳災的祭禮儀式,加入雜技、巫術等內容,表演時大多戴儺具。儺具刻畫成頭上長角、口吐獠牙、眼珠凸鼓、滿臉煞氣的形象。儺戲的面具來源甚古,可以追溯至遠古先民的紋面,突出獰戾與異狀變形後的神秘感,增加對鬼怪的威懾力。高浮雕製作,鑄造精美。罕見。

最後再說一句,這枚錢表現的內容,無論表現的是門神、鬼主抑或是儺舞文化,它畢竟是我國西南少數民族民俗文化的一個有力的實物記載,做為千多年後這枚錢的再擁有者,倘因利失義,讓它在市場流通中最終洇滅,或流至海外,我們將愧對我們的先民,這是我和杜敏先生的共識。

2005年初稿(已載拙著《探花集》) 2017年2月16日重記於北京問綠軒

本文已獲作者授權發布

圖文由作者提供,文中花錢藏品為作者藏品

※掩卷難忘的精彩長卷:北魏曹望憘造像石座墨拓(韓天衡美術館)

TAG:樂藝會 |