「犯我中華,雖遠必誅」的由來

原標題:「犯我中華,雖遠必誅」的由來

「犯我中華,雖遠必誅」的由來

太史慈子義

《鬼子進村》小品劇在最後打出了「犯我中華,雖遠必誅」的橫幅,獲得了大家的一片掌聲。最為大家熟悉的這句台詞應該就是去年的熱播影片《戰狼2》里吳京的那句「犯我中華者,雖遠必誅」,應該說《戰狼》兩部電影的主旋律是一致的,也就是強烈的愛國主義精神,特別是對於中國這個在近代史上飽受外國入侵的古老國家尤為珍貴,這也引發了中國人的共鳴。

「犯我中華,雖遠必誅」這句話並不是編劇自己編出來的,早在2000多年前的西漢就已經有人喊出了那個時代的歷史最強音「明犯強漢者,雖遠必誅」,也就是說編劇將「明犯強漢者」改成了「犯我中華者」。讓我們回顧一下那一段英雄豪邁的歷史。

一、背景介紹

西漢宣帝、元帝時,中國北部的匈奴內部大分裂,先後出現了多達5個單于(匈奴最高首領,相當於皇帝),他們彼此之間征伐不斷,最終2個單于勝出,分別是位於東部的呼韓邪單于和位於西部的郅支單于。郅支單于的都城在康居國東部(今中亞哈薩克境內),他的實力逐漸強大起來,漢黃龍元年(前49年),郅支單于擊破烏孫,北並烏揭、堅昆、丁令三國,強大後的郅支單于不再把漢朝放在眼裡,除了要回在漢朝當人質的兒子外,他還殺了漢朝的使者谷吉。這一舉動激怒了西漢的西域都護甘延壽和副校尉陳湯。

二、陳湯其人

陳湯(?—約前6年),字子公,山陽瑕丘(今山東兗州北)人。他既不是衛青、霍去病那樣的貴族將軍,也沒有李廣、李陵那樣的顯赫軍人世家作後盾,他僅僅是普通的平民出身,祖上毫無功蔭可襲,必須靠著自己的勤奮和勇氣努力打拚。按照史書記載:陳湯年少時好讀書、博學多識,寫得一手文章,但因家貧時常四處向人借貸,偶爾欠帳不還,同鄉都因此鄙視他(少好書,博達善屬文。家貧丐貸無節,不為州里所稱)。因受到富平侯張勃(張湯曾孫)的推薦,後舉為郎官,獲得當官的資格。陳湯主動請求出使外國,幾年後被任為西域都護府副校尉,與都護甘延壽奉命出使西域。「湯為人沉勇有大慮,多策謀,喜奇功,每過城邑山川,常登望。」 攻殺與西漢王朝相對抗的匈奴郅支單于,後官至射聲校尉、從事中郎,封關內侯,他一生經歷坎坷,在長安去世。後被追謚為破胡壯侯。

三、郅支城、都賴水

郅支城是以郅支單于的封號得名的城市,地址位於康居國東(今哈薩克境內)。按譚其驤《中國歷史地圖集》的標註應為哈薩克的江布爾(今為塔拉茲市),這是絲綢之路上的一個重要城市,唐朝時移之為怛邏斯城。郅支單于佔據此城後,使得西漢的絲綢貿易無法通過,同樣的,西方的商品也無法到達漢朝。所以此地的戰略地位也極為重要。

都賴水是郅支城東的一條河,郅支單于將康居國的老百姓殺死後投入到這條河中,這條河也是陳湯的軍隊紮營的地方,越過這條河就是郅支城。現為哈薩克南部的塔拉斯河。

○郅支城,在康居東。漢初元中,康居為烏孫所困,乃迎郅支單于于堅昆,欲與合兵擊烏孫。郅支遂西至康居,叛漢,侵擊烏孫,發康居民築城居之。建昭二年(前37年),西域副校尉陳湯與都護甘延壽謀曰:郅支侵凌烏孫、大宛,常為康居畫計,欲降伏之。如得此二國,北擊伊列、西取安息、南排月氏,山離烏弋,數年之間,城郭諸國危矣。遂矯發車師戊己校尉屯田吏士及西域諸國兵,分六校。三校從南道逾蔥嶺,經大宛;三校都護自將,發溫宿國,從北道入赤谷,過烏孫,涉康居界,至闐池西。前至郅支城,都瀨水上,離城三里止營傅陳,進攻城,破斬之。

○怛邏斯城,在故石國東北。杜佑曰:碎葉川長千餘里,東頭有熱海,西頭有怛邏斯城。開元二十七年(739年),磧西節度使蓋嘉運遣疏勒鎮守使夫蒙靈詧與拔汗那王阿悉爛達干潛襲怛邏斯城,擒突騎施別部黑姓可汗爾微。天寶十載(751年),高仙芝自安西討大食,大敗於怛邏斯城,是也。胡氏曰:城初屬石國,常分兵鎮之。碎葉川,見前亦力把力。

○都賴水,舊在郅支城東。漢建昭中,郅支單于暴虐,支解康居貴人人民,投都賴水中。陳湯等擊郅支,前至郅支城,都賴水上,離城三里止營,是也。

――摘自顧祖禹《讀史方輿紀要》

四、戰鬥經過

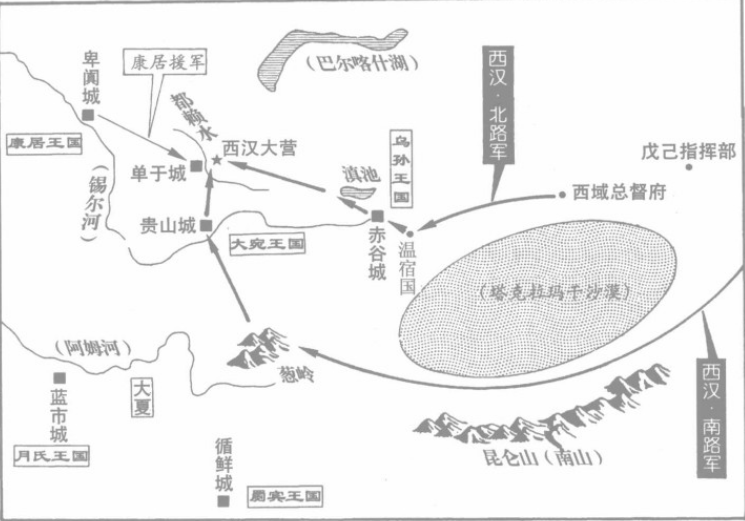

漢元帝建昭三年(前36年)冬,陳湯有勇有謀,他利用郅支單于不得民心建議長官甘延壽主動出擊,直搗郅支單于新建的單于城。但甘延壽害怕擔上「矯制興兵」的罪名不同意,陳湯借甘延壽生病的時機假傳聖旨,率領西域15國盟軍共計4萬人兵南北兩路(六支部隊)攻打康居國。整個戰爭過程非常精彩,有計謀、有勇略、有外交戰、有攻城戰,陳湯不愧是一個優秀的軍事指揮官。

第一階段,陳湯親率三支部隊走北道,經過烏孫國,先是打敗了康居國的副王抱闐的軍隊,並且還俘虜了康居國的貴族伊奴毒。

第二階段,進入康居國東部境內後,陳湯軍紀嚴明,獲得了康居國另一個貴族屠墨兄弟的擁護,讓他們作為先導,獲得了大量郅支單于的內部情報。

第三階段,陳湯為穩住郅支單于,與他打起了外交戰,表示自己勞師遠征,糧草不繼,故意示弱,避免了郅支單于的逃跑。

第四階段,正式的攻城戰開始了,陳湯率聯軍先後打敗郅支單于的數次衝鋒。郅支單于能夠打敗呼韓邪單于、閏振單于、伊利目單于和烏孫王國說明他的戰鬥力確實很強,在保護單于城的戰鬥中他身先士卒,他的十幾個老婆登上城樓作戰,可見匈奴人的英勇善戰。但是最終還是因為寡不敵眾,郅於單于被漢將杜勛所殺,匈奴有1518人被殺,1000多人投降,也就是說郅於單于的全部兵力(加上大老婆、小老婆)只有3000人不到,而漢朝與西域的15國盟軍是4萬人,兵力比大概是1:13,匈奴的戰鬥力可見一斑。

五、結局及影響

甘延壽、陳湯將郅支單于的頭送到首都長安,震驚了朝野。漢匈戰爭以來,這是第一次抓到這麼大級別的boss,連大漢名將衛青、霍雲病也沒做到。最終,郅支單于的頭被掛在長安的大街上掛了十天後才埋入土中。兩人都是「矯制興兵」,但他們在給漢元帝劉奭的上書中寫到:「我們是興義兵,替天行道,能夠斬殺郅支單于,是因為皇帝陛下的神靈保佑,要告訴那些蠻夷們,敢於公開挑釁大漢的,再遠也要將他們誅殺」,這也就是「明犯強漢者,雖遠必誅」的由來,讓我們感受到了大漢的鐵血精神。

陳湯矯詔出兵,滅了唯一不服大漢帝國的郅支單于,此後,持續了百年的漢匈戰爭告一段落,大漢帝國不僅制止了匈奴的騷擾入侵,而且威名播於西域,成了當時東方最強大的國家,西域諸國無一不服從於大漢帝國。這也保障了絲綢之路在西域日益繁榮,可以說,絲綢之路將當時世界上最強的兩個國家大漢帝國和羅馬帝國連接起來。一百多年後,羅馬帝國(史書稱之為大秦國)皇帝安敦(即馬可·奧勒留,《沉思錄》作者)派使者向大漢進貢了象牙、犀角、玳瑁等珍貴物品,即是東西方文明再次溝通交流的證明。

此戰的另外一個作用就是有效地震懾了另一個匈奴呼韓邪單于,三年後,他親自到長安請求和親,這就是漢匈歷史上最有名的那次和親――昭君出塞。這次和親不同於以往,原來的和親是漢弱匈強,不得已以和親的方式避免匈奴的騷擾,這次和親卻是漢強匈弱,匈奴借大漢保護自己。

再看看甘延壽、陳湯的結局,陳湯是消滅匈奴郅支單于的第一功臣,但是由於他矯詔出兵,程序上有問題,所以在凱旋的半路上,就開始遭遇麻煩。司隸校尉在半道攔住陳湯,說他消滅郅支後,貪污了很多財寶,要對他進行檢查。後來因陳湯的貪污問題對於他們封賞討論了很長時間。最終,漢元帝還將進行了封賞,甘延壽因功封義成侯,陳湯只封了個關內侯。比起漢武帝遠征大宛的慘勝,「天子(劉徹)為萬里而伐,不錄其過,乃下詔封李廣利為海西侯,封趙弟為新畤侯,以上官桀為少府,軍官吏為九卿者三人,諸侯相、郡守、二千石百餘人,千石以下千餘人,奮行者官過其望,以謫過行,皆黜其勞,士卒賜直四萬錢。」光九卿(部長級)就封了三個,相比起來,甘延壽、陳湯的封賞太過簡單。

甘延壽早早病死,陳湯的結局並不好,元帝死後,成帝即位,陳湯還是因為有前科貪污被免官。後又因康居王子事件犯了欺君之罪,差點被殺,被削爵免為普通士兵。後又被大將軍王鳳起用為從事中郎,最終還是因為貪污的才毛病被免。後又因昌陵事件被發配邊疆。陳湯這一生嘗盡了人生艱辛,在攻打郅支單于的時候落下了風濕病,兩臂不能屈伸,之後又下獄、流放,到了漢哀帝時才得到赦免,他帶著一身傷痛回到長安,最終病死於長安。

在兩千年後的今天,我們仍緬懷甘延壽、陳湯,為他們的「明犯強漢者,雖遠必誅」而喝彩,為大漢的鐵血進取精神而驕傲,為中華民族以漢命名而自豪。

六、附錄:《資治通鑒》原文

(漢元帝建昭三年,前36年)冬,使西域都護、騎都尉北地甘延壽、副校尉山陽陳湯共誅斬匈奴郅支單于於康居。

始,郅支單于自以大國,威名尊重,又乘勝驕,不為康居王禮,怒殺康居王女及貴人、人民數百,或支解投都賴水中。發民作城,日作五百人,二歲乃已。又遣使責闔蘇、大宛諸國歲遺,不敢不予。漢遣使三輩至康居,求谷吉等死,郅支困辱使者,不肯奉詔;而因都護上書,言「居困厄,願歸計強漢,遣子入侍。」其驕嫚如此。

湯為人沉勇,有大慮,多策略,喜奇功,與延壽謀曰:「夷狄畏服大種,其天性也。西域本屬匈奴,今郅支單于威名遠聞,侵陵烏孫、大宛,常為康居畫計,欲降服之。如得此二國,數年之間,城郭諸國危矣。且其人剽悍,好戰伐,數取勝,久畜之,必為西域患。雖所在絕遠,蠻夷無金城、強弩之守。如發屯田吏士,驅從烏孫眾兵,直指其城下,彼亡則無所之,守則不足自保,千載之功可一朝而成也!」延壽亦以為然,欲奏請之。湯曰:「國家與公卿議,大策非凡所見,事必不從。」延壽猶與不聽。會其久病,湯獨矯制發城郭諸國兵、車師戊已校尉屯田吏士。延壽聞之,驚起,欲止焉。湯怒,按劍叱延壽曰:「大眾已集會,豎子欲沮眾邪!」延壽遂從之。部勒行陳,漢兵、胡兵合四萬餘人。延壽、湯上疏自劾奏矯制,陳言兵狀,即日引軍分行,別為六校:其三校從南道逾蔥領,徑大宛;其三校都護自將,發溫宿國,從北道入赤谷,過烏孫,涉康居界,至闐池西。而康居副王抱闐將數千騎寇赤谷城東,殺略大昆彌千餘人,驅畜產甚多,從後與漢軍相及,頗寇盜後重。湯縱胡兵擊之,殺四百六十人,得其所略民四百七十人,還付大昆彌,其馬、牛、羊以給軍食。又捕得抱闐貴人伊奴毒。入康居東界,令軍不得為寇。間呼其貴人屠墨見之,諭以威信,與飲、盟,遣去。徑引行,未至單于城可六十里,止營。復捕得康居貴人貝色子男開牟以為導。貝色子,即屠墨母之弟,皆怨單于,由是具知郅支情。明日,引行,未至城三十里,止營。

單于遣使曰:「漢兵何以來?」應曰:「單于上書言:『居困厄,願歸計強漢,身入朝見,』天子哀閔單于棄大國,屈意康居,故使都護將軍來迎單于妻子。恐左右驚動,故未敢至城下。」使數往來相答報,延壽、湯因讓之:「我為單于遠來,而至今無名王、大人見將軍受事者,何單于忽大計,失客主之禮也!兵來道遠,人畜罷極,食度且盡,恐無以自還,願單于與大臣審計策。」明日,前至郅支城都賴水上,離城三里,止營傅陳。望見單于城上立五采幡幟,數百人被甲乘城;又出百餘騎往來馳城下,步兵百餘人夾門魚鱗陳,講慣用兵。城上人更招漢軍曰:「斗來!」百餘騎馳赴營,營皆張弩持滿指之,騎引卻。頗遣吏士射城門騎、步兵,騎、步兵皆入。延壽、湯令軍:「聞鼓音,皆薄城下,四面圍城,各有所守,穿塹,塞門戶,鹵楯為前,戟弩為後,仰射城樓上人。」樓上人下走。土城外有重木城,從木城中射,頗殺傷外人。外人發薪燒木城,夜,數百騎欲出,外迎射,殺之。

初,單于聞漢兵至,欲去,疑康居怨己,為漢內應,又聞烏孫諸國兵皆發,自以無所之。郅支已出,復還,曰:「不如堅守。漢兵遠來,不能久攻。」單于乃被甲在樓上,諸閼氏、夫人數十皆以弓射外人。外人射中單于鼻,諸夫人頗死;單于乃下。夜過半,木城穿,中人卻入土城,乘城呼。時康居兵萬餘騎,分為十餘處,四面環城,亦與相應和。夜,數奔營,不利,輒卻。平明,四面火起,吏士喜,大呼乘之,鉦鼓聲動地。康居兵引卻;漢兵四面推鹵楯,併入土城中。單于男女百餘人走入大內。漢兵縱火,吏士爭入,單于被創死。軍候假丞杜勛斬單于首。得漢使節二及谷吉等所齎帛書。諸鹵獲以畀(bi4,給予)得者。凡斬閼氏、太子、名王以下千五百一十八級;生虜百四十五人,降虜千餘人,賦予城郭諸國所發十五王。

(漢元帝建昭四年,前35年)春,正月,郅支首至京師。延壽、湯上疏曰:「臣聞天下之大義當混為一,昔有唐、虞,今有強漢。匈奴呼韓邪單于已稱北籓,唯郅支單于叛逆,未伏其辜,大夏之西,以為強漢不能臣也。郅支單于慘毒行於民,大惡通於天。臣延壽,臣湯,將義兵,行天誅,賴陛下神靈,陰陽並應,天氣精明,陷陳克敵,斬郅支首及名王以下,宜縣頭槀街蠻夷邸間,以示萬里,明犯強漢者,雖遠必誅!」丞相匡衡等以為:「方春,掩骼、埋胔之時,宜勿縣。」詔縣十日,乃埋之。仍告祠郊廟,赦天下。群臣上壽,置酒。

――摘自《資治通鑒·第29卷·漢紀二十一》

2018年2月10日星期六晚

TAG:太史慈子義 |