抗戰期間國民黨游擊戰的困境、因應與走向 ——以中條山根據地為例

原標題:抗戰期間國民黨游擊戰的困境、因應與走向 ——以中條山根據地為例

中條山根據地作為國民黨首批游擊根據地,其興衰演變具有一定的典型性。中條山根據地在創建之初,面臨著軍心渙散、防線不穩、物資匱乏、縣政癱瘓和軍民關係緊張等困境。藉此,中條山軍政各方多措並舉,加固防禦工事,推行政工工作,加強後勤保障,開展縣政建設等。中條山軍政各方的應對舉措為國軍游擊作戰奠定了較好的基礎,並取得了中條山保衛戰的勝利,根據地一度被譽為「東方馬奇諾」。但中條山戰役的迅速慘敗使根據地基本丟失殆盡,蔣介石甚至斥之為「抗戰史中最大之恥辱」,根據地的堅固程度令人頗為懷疑。

近二十年來,學界對於國民黨游擊戰的研究取得了較大進展,成果豐碩。但關涉國民黨游擊戰研究的空白點、薄弱點依然不少,不管是對國民黨游擊戰的宏觀俯視,還是對根據地的微觀考察,均有待深入。譬如在抗戰期間,國民黨規模較大的根據地(或游擊區)就有十幾塊,但紮實精詳的個案研究卻屈指可數。[1]本文欲從中條山根據地切入,為探究國民黨游擊戰的興衰脈絡提供一個可資參考的案例。箇中原因在於,中條山根據地作為國民黨首批根據地之一,亦是國民黨人數最多、影響最為廣泛的根據地之一,其興衰演變具有一定的典型性。

一 進駐之初的困境

1938年2月中旬,衛立煌率部在太岳山區的韓信嶺一帶阻擊日軍失敗後,決定向中條山區域分散。3、4月間,李默庵第十四軍等部隊進駐垣曲、沁水、翼城一帶的中條山山區,根據地初步建立。[2]3月11日,蔣介石致電時任第十四軍軍長李默庵稱:中條山駐軍「一面發動游擊,一面籌劃補充兵員與就地給養及屯糧等事。」[3]可見,在根據地創建伊始,國民黨高層便十分關注國民黨軍隊(以下簡稱:國軍)的游擊作戰與後勤保障事宜。問題在於,中條山根據地的作戰條件遠比預想的艱難,誠如李默庵所言:龐大的兵團進駐中條山,「首先是立足的問題」,「其他軍需保障不說,僅吃糧一事就夠讓人頭疼的」,「其次便是如何開展游擊作戰」。[4]應該說,李默庵所言相當中肯,準確指出了問題要害。

對於國軍而言,其主要任務便是阻止日軍渡河西進,但中條山是一條淺山,地勢狹長,坡度亦緩,陣地防守絕非易事。中條山為晉南主要山脈之一,全長約300餘里,其西南側緊鄰黃河,自古以來便是軍事要衝。對此,國民黨方面認為:中條山為「西北屏障」,日軍若掌握該山,「即能確保晉省,又可進窺長安,威脅隴海線」,國軍若駐守中條山,可以「守河防,守河防,則守國防矣」。[5]更為重要的是,中條山背靠黃河,屬於背水結陣,曾任第三十八軍機要室譯電員的車國光就抱怨道:背水結陣「在20世紀的熱武器時代,置於死地,除覆沒以外,料無出路。」[6]

由於國軍迭遭敗績,軍心早已渙散,希圖儘早撤離晉省的官兵大有人在。其實在國軍進駐之初,官兵軍紀鬆弛、意志動搖等弊病乃是一種普遍現象,就連隸屬於中央軍的第十四集團軍總司令部亦是如此。據曾任衛立煌秘書的趙榮聲稱:總司令部的工作人員與其他國軍並無二致,軍紀敗壞,思想空虛,缺乏抗戰信心,多「希望退到黃河以南」。[7]

中條山就地形而言是「軍事的要地」,但就物產來說卻是「窮山」,惟一般民眾節衣縮食方可解決溫飽問題。[8]十幾萬國軍蜂擁而至後,需用浩繁,後勤保障的困難愈發凸顯。除糧食不足外,部隊官兵生活用品的匱乏程度亦到了無以復加的地步,《大公報》就曾描述道:「因為前方大批部隊的屯駐,對於日常用品的需要特別多。後方所運到少數的貨品,無疑是供不應求的。」[9]再者,住房問題也令國軍一籌莫展,原因在於「山村房屋太少」,以致「大部隊宿營困難」。[10]

由於日軍迅速向晉南推進,晉南諸縣的縣政幾近癱瘓,縣長多已無心職務,社會治安漸趨惡化。據稱晉南諸縣僅「新絳李凱朋、永濟王志彬願意留任,余均呈請辭職」。[11]令國軍頭痛的遠不止於此,由於山中民眾與外界交流甚少,以致當地民眾對抗戰形勢往往一知半解。如在抗戰之初,「山中人民除擔負協助軍運外,竟不知有抗戰之舉」,民眾信息之閉塞略見一斑。此外,由於日偽漢奸與游兵散勇的任意滋擾,民眾的生產生活亦無所保障。如以日軍侵擾下的垣曲、陽城、高平等縣為例,民眾的「房屋、器具、糧食多被敵軍焚燒搶掠殆盡」[12],民眾對突如其來的戰禍往往心存恐懼,不少民眾攜家帶口南渡黃河,更遑論民眾支持抗戰了。

二 危機下的因應

按照國民政府要求,中條山根據地由第一、第二戰區「協力固守」,「作為向華北採取攻勢之支撐點,亦為支援對日軍後方游擊作戰之基地」。[13]衛立煌在1939年初升任第一戰區司令長官(仍兼任之前的第二戰區副司令長官),如此一來,中條山根據地在軍事上實受第一戰區轄制,但民政依然歸屬於閻錫山之山西省政府領導。由於國軍進駐初期面臨作戰、生存多種考驗,在此困境下,國軍與地方當局不得不以軍事為先導,多措並舉,以應對困局。需要說明的是,根據地的堅固與否牽涉自身諸多因素,並非傳統意義上的防禦工事一項所能完全解釋,根據地的政訓工作、後勤保障、民政建設等皆應考慮在內。

(一)軍政方面。軍政建設直接關乎根據地的穩固程度與軍隊戰鬥力的高低,重要性不言而喻。為此,國軍在防線構建、政訓建設、後勤保障等方面進行了整頓與調整。

劃定防區。十幾萬國軍相繼湧入中條山後,難免會出現駐軍分布混亂、厚此薄彼的問題。衛立煌根據作戰需要、地勢地貌等因素,對國軍防區進行了多次調整,及至1939年初大致穩定了下來。總體而言,衛氏將中條山劃分為三個防區:東段橫嶺關至絳縣由劉茂恩第十四集團軍駐防,中段夏縣、聞喜一帶由曾萬鍾第五集團軍駐防,西段平陸一帶由孫蔚如第四集團軍駐防。[14]

修築防禦工事。由於中條山國軍主要肩負著阻止日軍渡河、保衛大後方的重任,那麼構築堅固的防禦工事就顯得不可或缺。國軍進駐中條山後,衛立煌對防禦工事頗為重視,據曾任第一戰區參謀長的郭寄嶠回憶:前敵總司令部「對太行山南段及中條山全線,秘密部署」,「保有相當縱深,一切均作長期固守誘敵殲敵打算。」[15]與國軍長期對峙的日軍亦稱:衛立煌為首的國軍「利用險峻的山地,構築著堅固陣地。」[16]

推行政訓工作。一般而言,游擊部隊戰鬥力的強弱與其政訓水平的高低息息相關,國民黨高層對此亦早有認識。1938年11月,時任軍令部部長徐永昌就向蔣介石建言:「政治工作人員,尤亦深入游擊區域,直接可增進游擊部隊之精神,而維持風紀,聯絡民眾。」[17]蔣氏對於政訓工作也頗為重視,他認為:「政訓工作的目的在實施部隊政治教育,以改造軍隊為中心,進而感化民眾,轉移風氣,改造社會。」[18]此後,偏廢已久的政工工作再次得以在國軍中廣為推行,中條山駐軍在1939年左右開始試行,其觸角逐漸延伸至營連基層作戰單位,在軍、師一級設有政治部主任,在團一級設有指導員,在連一級設有政治幹事。[19]

後勤保障建設。對國軍而言,物資供應與住房問題顯然是頭等大事。在進駐之初,各部隊通過到山下平原地區採購糧食,尚能解決溫飽難題。但日軍將中條山山口嚴加封鎖後,國軍下山採購愈發艱難,所以只能主要依靠後方接濟轉運。問題是,根據地與大後方有黃河天險相隔,須有渡口並設立運輸站方可施行,難度不言而喻。為此,第十四集團軍在垣曲一天然渡口設立運輸站,第四集團軍在尖坪渡、茅津渡設立運輸站,第五集團軍則在白浪渡設立運輸站,負責轉運物資。這樣一來,國軍糧食等物資大都由兵站供給,輔之以就地採購。對於住房問題,國軍通常是租住民房與自建房屋相結合。如第三十八軍就在防區內挖了許多窯洞,尤其是在望遠村的西溝修建了成排的窯洞,「每班先挖一個」,住房緊張難題得到一定的疏解。[20]此外,各軍、各師均設有隨軍醫院,基層作戰單位設有衛生隊或衛生員。為方便集中救治前線傷員,第一戰區除在洛陽設有兩所後方醫院外,另在「沿河各屯積所所在地,每處設傷病官兵收容所一個」。[21]

(二)地方民政方面。抗戰不久,閻錫山為適應抗戰需要,將晉省劃分為七個游擊行政區,各設主任一人。[22]按照規定,中條山諸縣多劃歸第七區,政治主任為關民權,晉東南的晉城、陽城、沁水等縣劃歸第五區,主任初為續如楫(後為戎伍勝)。閻錫山認為:地方政權應作為「軍民化合的樞紐,將廣大的民眾,結合在我們周圍作我們抗戰與復興的基礎。」[23]需要說明的是,在抗戰大背景下,國軍對地方民政的影響無所不在,且職權多有交叉。由於原任縣長對縣職多望而生畏,這樣委任游擊縣長的重任就落在了實受中共影響的犧盟會身上。對此,時任第九十三軍軍長的劉戡認為,犧盟會把持了山西的軍政,以致於各級政府均有犧盟會特派員,並直言「他們完全代替了國民黨的地位」。[24]

如此一來,較多的犧盟會特派員履職縣長崗位,且不少為中共黨員。中條山區域亦是如此,如李濤、景思閔、王宿人、張呼晨、張培民等中共黨員分別被任命為夏縣、聞喜、平陸、虞鄉、垣曲的縣長。[25]由於中條山區域的縣城多在日軍控制下,所以游擊縣政府只好設在隱蔽的山間或偏遠的鄉村。應該說,大多數游擊縣政府仍可以正常運轉,如解縣、虞鄉兩縣的縣長時常派人到中條山北側開展活動,「或親自巡視屬土,撫慰民眾」。[26]

對民眾進行撫慰宣傳。鑒於民眾對抗戰知之甚少或者驚恐萬分的現狀,國軍與地方當局開展了形式不一的抗日宣傳,以安撫民心。如駐地國軍將抗日標語貼遍大街小巷,並嚴禁官兵滋擾民眾,使其安心生產與生活。[27]此外,國軍還組織民眾恢復農業生產,救濟災民,以圖緩和本已緊張的軍民關係。如在1940年初,衛立煌致電蔣介石:查晉南抗戰以來「兵災之重,歷來未有,軍民生機全被斷絕,春耕種子又無力購辦,如不設法準備救濟,前途不堪設想,擬懇請能予飭主管部會按照上列各縣各放款十萬元」[28],並獲批准。

組訓民眾。早在抗戰之初,徐永昌就認識到游擊戰與民眾結合的重要意義,認為「游擊戰須配上民眾,能得民助矣,則我明敵暗,否則反。」[29]需要說明的是,以「晉西事變」為轉折點,根據地之前的民眾運動多由犧盟會領導,之後民眾運動主導權漸被國民黨山西省黨部及閻錫山取代。[30]尤其在前期,民眾運動在犧盟會領導下,日漸高漲,由縣城至鄉村普遍組建起各行業、各群體的民眾組織。[31]抗戰軍興,1938年初山西省政府令「各縣人民武裝自衛隊及公安局警察均編為游擊支隊,縣長兼任支隊長……協助正規軍於全省各地,普遍發動游擊戰。」[32]除各游擊縣政府組織的民眾武裝外,普通民眾亦組織起名號各異的武裝組織,規模較大的有楊振邦晉南人民抗日游擊隊及散佈於中條山內外的紅槍會。其中,以「保衛家鄉安寧」相標榜的紅槍會在中條山區域發展頗速,至1939年「共有紅學(會)八萬餘人」。[33]

發展戰地急需的工礦業。在根據地,軍民生活用品極度缺乏,雖有後方補給,但缺口依然不小。為適應抗戰需要,國民政府於1938年下半葉開始推行工業化合作運動。國民政府對於游擊區的工業化合作社比較重視,中國工業化合作協會在中條山東部設立晉東南事務所,之後,「各地小手工業均紛向該事務所貸款,組織各種手工業合作社」。[34]中條山區域的工業化合作社得到一定的發展,至1940年底「已設有工業合作社六十所」,著名的有陽城後河造紙合作社、南個麵粉合作社、沁水紡織合作社、垣曲冶媒合作社等。[35]應該說,各手工業合作社對保障駐軍日常所需有著一定的補充作用,如夏縣脈岔造紙廠的產紙雖無法完全解決中條山軍政機關的紙荒問題,卻可以救濟一部分。[36]

三 「成功」還是「失敗」?

對於中條山根據地的建設舉措,國民黨軍事高層頗為自得,衛立煌甚至將中條山自詡為「中國的馬奇諾」。[37]讓人不禁會問,根據地的建設舉措對支持中條山抗戰究竟成效幾何?對於中條山根據地的走向與評價問題,學界往往將其以失敗的標籤蓋棺定論,不無偏頗。筆者認為,對中條山根據地的研究應在全局視野觀照下將中條山保衛戰的價值與中條山戰役的失利區別開來為宜。

(一)中條山保衛戰階段。及至1939年1月上旬,軍委會對游擊戰的認識進一步加深,並將游擊戰分為反掃蕩戰、破壞敵偽政治經濟設施戰、策應戰三種形式。[38]援引至中條山根據地莫不如此,其差別僅在於三者各有側重。因為中條山根據地的主要任務為阻止日軍渡河西犯,那麼反掃蕩戰就成為中條山國軍的主要職責,中條山保衛戰由此得名。該階段涵蓋根據地建立之初至中條山戰役之前,時間跨度三年有餘。

反掃蕩戰。1938年3、4月間,國軍在中條山建立根據地後,與之相持的日軍第一軍則「一直在企圖擊敗晉南一帶的重慶軍而後向前推進」[39],從而為進攻大西北打開方便之門。及至中條山戰役前,日軍先後對中條山進行了十三次大規模的軍事掃蕩,又往往將中條山西段作為進攻的重點。在十三次大規模的軍事掃蕩中,又以「三二九」、「六六」、「四一七」戰役最為慘烈。以國軍損失最為慘重的「六六」戰役為例,1939年6月上旬,日軍一度突破了國軍在中條山西段的防線,並將李興中第九十六軍、孫從洲第四十六旅包圍,形勢岌岌可危。最後,第四集團軍在內外聯合策應下才艱難奪回陣地,據曾任第三十八軍作戰科科長的於景祺稱,是役第四集團軍傷亡人數高達9000餘人,其中第九十六軍佔半數以上。[40]

當然,中條山國軍除配合正面戰場與反擊日軍大掃蕩外,自身也廣泛開展了形式不一的游擊作戰,以牽制日軍。據第三軍副官處處長車學海表示:「至其他局部的遇機出擊或敵後游擊和破壞鐵路等戰鬥,幾無日無之。」[41]在日軍看來,中條山國軍「反覆襲擊平原交通線,特別是對鐵路進行襲擊」。[42]毋庸諱言,在中條山戰役事發前,國軍在中條山保衛戰中取得了不俗的戰績,並一度牽制了日軍三個師團的兵力,中條山被日軍稱之為「擾亂華北,尤其是山西的主要根源」[43],成為了日軍的「盲腸」。

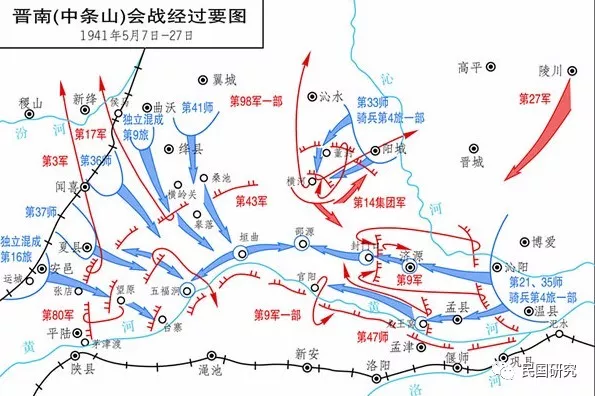

(二)中條山戰役階段。中條山戰役,又稱晉南會戰,發生於1941年5月間,在戰役中國軍慘遭失敗,根據地幾乎丟失殆盡。

其實,日軍發動中條山戰役是經過精心謀劃和悉心準備的,極具戰略意圖。日軍認為在其佔據地區中華北治安最差,尤其是「山西省由於西面有以延安為根據地的共產軍,南面黃河兩岸有中央軍第1戰區的軍隊活動,治安情況極為惡劣」。[44]但是,日軍華北方面軍圍繞中共與衛立煌兩者的進攻次序問題意見並不一致,最終華北方面軍司令官多田駿認為,當前的主要任務在於掃蕩蟠踞在中條山根據地的國民黨中央軍,以清除其在黃河以北的勢力,「藉以確保華北安定,並加強對重慶政權的壓力」。[45]方案確定後,日軍即開始了大規模的調兵遣將,以充實駐晉日軍第一軍的實力,並多次進行戰前演練。

較之於日軍的精心準備,中條山國軍的戰前應對明顯疏忽了許多。在1941年3月舉辦的第二屆國民參政會上,蔣介石鑒於衛立煌未儘力壓制中共而對其埋怨一通,甚至揚言撤去衛氏河南省長一職,以致衛氏索性遠走峨眉山休養,導致中條山根據地臨時換帥,由何應欽代理。[46]何應欽抵達洛陽後,召集前線將領開了兩次晉南三角地帶作戰檢討會,並制定了加固防禦工事和主動出擊等應對方案,但計劃未及完工或實施戰役就已打響。

5月7日傍晚,日軍集中六個師團又三個旅團的兵力由東、北、西三個方位,採用鉗形夾擊、中央突破與分割包圍的戰術,全面進攻中條山及豫北道清路西段的國軍。中條山防線不幾日就被日軍攻破,行動異常迅速,國軍經營三年有餘的根據地基本丟失殆盡。直至6月15日,日軍才宣布中條山戰役正式結束,並宣稱取得了「赫赫戰果」。據日軍統計,國軍被俘約35000人,遺棄官兵屍體約42000具,日軍戰死673人,負傷2292人。[47]為此,國軍最高統帥蔣介石甚至斥之為「抗戰史中最大之恥辱。」[48]可見,蔣氏對中條山戰役慘敗的極度憤懣之情溢於言表。

綜上可知,對於中條山根據地的走向與評價問題,若簡單的以成功或失敗的標籤來衡量都未免有失公允。正如台灣前「行政院院長」郝柏村所言:「中條山區,國軍堅守黃河北岸,牽制日軍不得渡河,實已完成重大戰略任務,穩定華北戰場四年之久。」[49]即使在中條山戰役後,隨著戰略相持階段的提前到來以及太平洋戰爭的爆發,精力日趨分散的日軍對於渡河西進早已心有餘而力不足,直至抗戰結束亦未能實現渡河西進的夙願。但是,國軍在中條山戰役中無疑是慘敗而歸,其中原因引人遐思。

四 令人生疑的「東方馬奇諾」

昔日的「馬奇諾」防線在中條山戰役中被迅速攻破,甚至被蔣介石斥之為「抗戰史中最大之恥辱」,根據地的堅固程度讓人頗為懷疑。筆者在這裡想探討的是,在中條山戰役中除卻日軍實力強大、準備充分以及與國共協同抗戰走低等客觀因素外,尚有哪些根據地自身問題值得我們去反思。

防禦工事單薄。事實上,中條山防禦工事遠非國軍所言的「固若金湯」。由於中條山防線多為單線防禦,缺乏縱深配置,若一點被破極易造成全線隨之崩潰,之前的「六六」戰役即為前車之鑒。對於衛立煌引以為豪的「馬奇諾」防線,蘇聯顧問卻不以為然,認為國軍對構築防禦工事「太兒戲」,「馬奇諾」之名虛有其表。[50]在戰役中,中條山防線形同虛設,日軍突破一點後其餘防線即成崩潰之勢。戰後,衛立煌不無自責地表示:陣地縱深過小,又缺乏兵力守備,「是徒具有陣地之驅殼,並無陣地戰之條件也」[51],此番話多少道出了陣地缺失問題。

根據地存在派系紛爭與不公之舉。毋庸諱言,衛立煌對中條山駐軍可謂一視同仁,其本人也頗具威望,常被稱為「好好先生」。[52]問題是,源自國民黨一以貫之的派系紛爭與不公之舉在中條山根據地遠未斷絕。即使在中央軍內部同樣存在人事糾葛,如衛立煌與李默庵就因所屬部隊人事任免的問題而關係僵化,令蔣介石「難於處理」,最終蔣氏只好將李默庵調離方平息了這場人事紛爭。[53]另外,原屬西北軍的馮欽哉對軍費與指揮權問題亦頗有微詞,馮欽哉甚至向國民黨高層當面要求「加勉之部之增加經費與渠直接指揮軍隊雲」。[54]作為根據地統帥的衛立煌對此也頗感無奈,認為晉南各軍擔負同一作戰任務,「待遇間不平均,相形見絀,嘖有煩言」。[55]

後勤保障難以為繼。雖然中條山國軍的糧彈多由後方補給,但在貧瘠的山間生存並非易事。在根據地內發動士兵參與後勤保障之事屢見不鮮,難怪衛立煌抱怨:各部隊用於運糧、磨面、挑水、打柴各種勤務,「實佔全連三分之一以上」。[56]更讓人不寒而慄的是國軍飲食狀況,據曾任第三十四師師長的公秉潘稱:根據地「沒有副食」,「油、鹽也很困難」,且士兵「勞動繁重」。[57]此外,根據地的穿住問題也未得到完全解決,冬天士兵僅有一套棉衣,晝夜不脫,以致遍身生虱,尤其是前線的官兵不論颳風下雨,日夜堅守戰壕,「這就是他們唯一的住所」。[58]不難想見,由於官兵營養不良,體質自然較差,在與日軍近距離搏鬥時往往落敗下風。

在中條山駐軍中,除中央軍第十四集團軍的武器裝備較為優良外,實際從屬於地方軍的第四、第五集團軍的武器裝備往往量少質劣。對此,日軍就曾在畫報上對第四、第五集團軍進行過繪聲繪色的描述,士兵「穿著破舊衣服,肩著破槍,身上標著『雜牌』兩字」[59],這在一定程度上折射了地方軍艱難的生存圖景。

兵員缺額現象司空見慣。抗戰期間,由於國民政府的兵役制度弊病百出,普通民眾對於當兵一事往往諱莫如深。役政部門在將新兵由大後方送至前線途中,病死、逃亡者的比率一直居高不下,最終能夠真正服役者甚至不及半數。[60]此外,由於前線生活艱苦,士兵即使服役後仍會出現大量逃兵,公秉潘即感慨道:前線各部隊「缺額日增」,「每連士兵多者七八十名,少者五六十名,甚至三四十名者也有之」。[61]如此看來,中條山國軍雖號稱十六萬之眾,但實際人數不禁要大打折扣,李常寶認為,若按照士兵逃亡的比例來換算,中條山國軍的實際人數不超過十萬人。[62]

政工工作乏力。國民黨當局雖努力恢復政工工作,可效果並不盡人意,甚至還遭到地方軍的強烈抵制。以原從屬於陝軍的第三十八軍為例,由於軍長趙壽山對帶有監督意味的政工體系心生不滿,故對政工工作極為抵制,以致張泰祥為首的政治部不得不設在黃河南岸的會興鎮,最後進而演變為「全軍普遍地與團指導員、連政治幹事開展了鬥爭」[63],政工工作自然徒有其名。

與地方民政系統隔閡較深。由於軍事權與行政權相分離,衛立煌與閻錫山之民政系統的合作並不順暢。在進駐之初衛立煌就曾將一紙訴狀遞至中央,「報告山西黨政反對中央軍云云」。[64]尤其在「晉西事變」後,兩者圍繞晉東南行政大權紛爭不斷,並在晉東南各自為政,以致晉東南各縣一般都有三個縣長,分別隸屬於中央軍、閻錫山、日偽。[65]在中條山戰役事發後,閻錫山自然未儘力支援,除所屬趙世玲第四十三軍直接參戰外,其晉西南的晉綏軍只進行了有限的策應與接濟。對此,衛立煌認為:「晉南軍因環境關係,甚難獲得政治上配合。」[66]

民眾運動不佳。在「晉西事變」後,犧盟會在中條山根據地的影響力大為消減,民眾運動領導權進而被國民黨山西省黨部與閻錫山取而代之,民眾運動日漸消沉。以1941年1月晉南部分縣的農會會員統計為例,平陸:196人,夏縣:20人,聞喜:600人,解縣12人,虞鄉:150人,沁水:1310人。[67]不難看出,除沁水、聞喜成績尚可外,其餘各縣多者百餘人,少者僅十餘人,民眾運動狀況之差可見一斑。戰後軍委會亦承認:「政工人員工作不力,致軍紀敗壞,民眾離心、離德,反為敵用。」[68]

此外,中條山根據地甚至還存在著走私牟利等腐敗行為,在此不再贅述。對於根據地本已存在的痼疾,蔣介石並非一無所知,早在1939年12月蔣氏在致衛立煌電函中即指出:「黃河北岸各部隊,據外人實地視察報告,我軍士兵伙食營養不良,官長對士兵民眾,更多不能時刻接近,軍風紀亦不見優良。」[69]問題是,由於國軍上下正沉浸於中條山保衛戰勝利的喜悅之中,對自身業已存在的痼疾並未給予足夠的重視,根據地的各種痼疾在中條山戰役中一一暴露也就不難理解了。

五 結語

綜上,中條山根據地的興衰軌跡可謂一波三折,極具戲劇性。不可否認的

是,根據地在保衛大後方、配合正面戰場、牽制日軍等方面發揮了不可替代的作用。但隨著中條山戰役的失利,中條山一度由炙手可熱的「媒體寵兒」迅速淪落為令國民黨高層難以啟齒的「心頭之痛」。中條山根據地的丟失無疑有客觀因素居於其中,如日軍過於強大等,但根據地自身的弊病更值得玩味。仔細觀察不難發現,根據地諸多弊病恰是與國民黨業已存在的體制缺陷難解難分,如國民黨內積弊已久的派系紛爭、一向孱弱的政訓體制、抑制民眾的統治觀念、久已有之的政治腐敗等弊病在根據地得以滋生蔓延,成為根據地發展的無形桎梏。[70]事實上,中條山國軍名義上開展的是游擊戰,卻在戰術上更多倚重的是陣地戰,此點亦值得深思。

其實,中條山根據地的演變過程在一定程度上衍射了國民黨游擊戰的興衰脈絡。國民黨游擊戰在1938年前後大量推行,及至1939年前後游擊隊人數高達80餘萬(不含中共),態勢喜人。但是,以中條山戰役的失利為重要標誌,國民黨游擊戰明顯轉向衰弱,在1944年4月游擊隊人數驟降至27萬左右[71],及至抗戰結束時僅留有呂梁山等少數根據地。而中共從入晉之初的三四萬人至抗戰結束時成長為上百萬的正規軍,相較之下國民黨游擊戰的成效無疑不大。

* 本文受山西省研究生優秀創新項目「國民黨中條山敵後抗日根據地研究」(20143067)資助。

** 作者為上海大學文學院歷史學系博士研究生,原文刊載於《民國研究》第32輯。

注 釋

[1] 從研究現狀看,學界主要對中條山、蘇北等有限的幾個游擊區(或根據地)進行了深淺不一的研究,以論著較多的中條山根據地為例,其研究也僅限於中條山戰役、根據地民眾運動等有限幾個視閾。據筆者管見所及的個案研究主要有:楊奎松:《關於中條山戰

役過程中國共兩黨的交涉問題——兼與鄧野先生商榷》,《近代史研究》2010年第4期;鄧野:《日蘇中立條約在中國的爭議與政治延伸》,《近代史研究》2009年第6期;張仰亮、李常寶:《1938——1941年中條山抗日根據地民眾運動考察》,《山西檔案》2015年第2期。

[2]李默庵:《世紀之履——李默庵回憶錄》,中國文史出版社,1995,第 209 頁。

[3]《蔣中正致李默庵劉戡電》(1938年3月11日),呂芳上主編:《蔣中正先生年譜長編》(五),台北「國史館」,2014,第492頁。

[4]李默庵口述:《世紀之履——李默庵回憶錄》,中國文史出版社,1995,第210頁。

[5]《第二戰區一九三九年作戰經過概要》(1939年),中國第二歷史檔案館館藏國防部史政局戰史編纂委員會檔案,檔案號:787—6521—165—5811。

[6]車國光:《中條山血戰》,《趙壽山將軍》,中國文史出版社,1994,第69頁。

[7]趙榮聲:《回憶衛立煌先生》,文史資料出版社,1985,第99頁。

[8]《中條山將士戰鬥生活》,《中央日報》1940年9月13日,第2版。

[9]周延:《中條山的手工業——中條山通訊之一》,《大公報》1940年2月15日,第3版。

[10]晉震梵:《抗戰中固守中條山的日日夜夜》,《趙壽山將軍》,中國文史出版社,1994,第91頁。

[11]山西省政協文史資料研究委員會編:《閻錫山統治山西史實》,山西人民出版社,1981,第240頁。

[12]《晉南戰時教育實施計劃》(1939年12月31日),中國第二歷史檔案館館藏教育部檔案,檔案號:5—1—13704。

[13]蔣緯國:《抗日禦侮》(六),台灣黎明文化事業公司,1978,第51頁。

[14]趙榮聲:《回憶衛立煌先生》,文史資料出版社,1985,第270頁。

[15]中國國民黨中央委員會黨史委員會編:《郭寄嶠先生訪問記錄》,台北近代中國出版社,1993,第73頁。

[16]〔日〕日本防衛廳防衛研究所戰史室著:《中國事變陸軍作戰史》(第三卷,第二分冊),田琪之、齊福霖譯,中華書局,1983,第56頁。

[17]《上蔣委員長》(1938年11月),中央研究院近代史研究所編:《徐永昌先生函電言論集》,台北久裕電腦股份有限公司,1996,第78頁。

[18]《改進政訓工作的要務》(1939年2月1日),呂芳上主編:《蔣中正先生年譜長編》(六),台北「國史館」,2014,第18頁。

[19]趙壽山:《與蔣介石二十年的鬥爭史》,《趙壽山將軍》,中國文史出版社,1994,第364頁。

[20]鄧雲溫:《記趙壽山軍長二三事》,《趙壽山將軍》,中國文史出版社,1994,第151頁。

[21]蔣中正:《抗日戰史》(運河垣曲間黃河兩岸之作戰二),台北「國防部」史政局,1963,第140頁。

[22]閻錫山:《第二戰區二年來抗戰工作報告與檢討》,第二戰區軍政民高級幹部會議秘書處,1939,第10頁。

[23]《閻會長對臨時代表大會政治報告》(1939年10月29日),山西省檔案館館藏舊政權類檔案,類號:B,冊號:167。

[24]《國民黨中執委秘書處轉發犧盟會組織與活動公函》(1939年6月7日),中國第二歷史檔案館編:《中華民國史檔案資料彙編》(第五輯第二編「政治」三),江蘇古籍出版社,1998,第439頁。

[25]楊聖清、段玉林:《巍巍中條山——中條山軍民八年抗戰史略》,中央文獻出版社,2000,第82頁。

[26]周延:《中條山通訊虞鄉解縣視察記》,《大公報》1939年11月28日,第2版。

[27]趙榮聲:《回憶衛立煌先生》,文史資料出版社,1985,第104頁。

[28]《經濟部關於衛司令長官請撥款辦理晉南翼聞夏平等九縣農貸及有關文書》(1940年1月),中國第二歷史檔案館館藏社會部檔案,檔案號:11—1—2322。

[29]徐永昌:《徐永昌日記》(四),台北「中央研究院」近代史研究所,1991,第193頁。

[30]《山西省民運通訊》(1939年12月—1940年10月),中國第二歷史檔案館館藏社會部檔案,檔號:11—2—3440。

[31]張仰亮、李常寶:《1938——1941年中條山抗日根據地民眾運動考察》,《山西檔案》2015年第2期。

[32]閻錫山:《第二戰區二年來抗戰工作報告與檢討》,第二戰區軍政民高級幹部會議秘書處,1939,第18頁。

[33]金在鎔:《晉南前線的紅學會》(上),《申報》1939年6月9年,第3版。

[34]《山西民運通訊》(1940年3月),中國第二歷史檔案館館藏社會部檔案,檔案號:11—1—3440。

[35]《晉冀兩省游擊區合作運動甚發達——晉南設工業合作社六十所》,《申報》1940年12月16日,第4版。

[36]周延:《中條山的手工業——中條山通訊之一》,《大公報》1940年2月15日,第3版。

[37]趙榮聲:《回憶衛立煌先生》,文史資料出版社,1985,第248頁。

[38]蔣緯國:《抗日禦侮》(六),台灣黎明文化事業公司,1978,第59頁。

[39]〔日〕日本防衛廳防衛研究所戰史室著:《中國事變陸軍作戰史》(第三卷、第二分冊),田琪之、齊福霖譯,中華書局,1983,第56頁。

[40]於景祺:《三十八軍抗日戰場戰地見聞片段》,《趙壽山將軍》,中國文史出版社,1994,第121頁。

[41]車學海:《第三軍戰鬥在中條山》,《正面戰場晉綏抗戰》,中國文史出版社,2013,第274頁。

[42]〔日〕日本防衛廳戰史室編:《華北治安戰》(上),天津市政協編譯組譯,天津人民出版社,1982,第120頁。

[43]〔日〕日本防衛廳戰史室編纂:《日本軍國主義侵華資料長編》(上),天津市政協編譯委員會譯校,四川人民出版社,1987,第629頁。

[44]〔日〕日本防衛廳戰史室編纂:《日本軍國主義侵華資料長編》(上),天津市政協編譯委員會譯校,四川人民出版社,1987,第629頁。

[45]〔日〕日本防衛廳防衛研究所戰史室著:《中國事變陸軍作戰史》(第三卷、第二分冊),田琪之、齊福霖譯,中華書局,1983,第133頁。

[46]趙榮聲:《回憶衛立煌先生》,文史資料出版社,1985,第266頁。

[47]〔日〕日本防衛廳防衛研究所戰史室著:《中國事變陸軍作戰史》(第三卷、第二分冊),田琪之、齊福霖譯,中華書局,1983,第132頁。

[48]《蔣介石為檢討晉南作戰經驗教訓電》(1941年5月28日),中國第二歷史檔案館編:《中華民國史檔案資料彙編》(第五輯第二編「軍事」三),江蘇古籍出版社,1998,第405頁。

[49]郝柏村:《郝柏村解讀蔣公八年抗戰日記(一九三七——一九四五)》(下),台北遠見天下文化出版股份有限公司,2013,第766頁。

[50]公秉藩:《第三十四軍在中條山抗戰紀實》,《正面戰場晉綏抗戰》,中國文史出版社,2013,第284頁。

[51]《衛立煌致蔣介石密代電》(1941年10月28日),中國第二歷史檔案館編:《抗日戰爭正面戰場》(中),鳳凰出版社,2005,第1073頁。

[52]李默庵:《世紀之履——李默庵回憶錄》,中國文史出版社,1995,第215頁。

[53]李默庵:《世紀之履——李默庵回憶錄》,第216頁。

[54]徐永昌:《徐永昌日記》(六),台北「中央研究院」近代史研究所,1991,第50頁。

[55]《衛立煌致蔣介石密代電》(1941年10月28日),中國第二歷史檔案館編:《抗日戰爭正面戰場》(中),鳳凰出版社,2005,第1074頁。

[56]《衛立煌致蔣介石密代電》(1941年10月28日),中國第二歷史檔案館編:《抗日戰爭正面戰場》(中),鳳凰出版社,2005,第1074—1075頁。

[57]公秉藩:《第三十四師在中條山抗戰紀實》,《正面戰場晉綏抗戰》,中國文史出版社,2013,第284頁。

[58]《中條山將士戰鬥生活》,《中央日報》1940年9月13日,第2版。

[59]趙壽山:《與蔣介石二十年的鬥爭史》,《趙壽山將軍》,中國文史出版社,1994,第359頁。

[60]據軍委會兵役部部長鹿鍾麟在1944年11月27日國府紀念周中稱:「抗戰七年來徵兵達一千一百餘萬人,然實際到達戰場者恐不及五百萬人。逃亡病故者大多也。」參見公安部檔案館編註:《在蔣介石身邊八年——侍從室高級幕僚唐縱日記》,群眾出版社,1991,第474頁。

[61]公秉藩:《第三十四師在中條山抗戰紀實》,《正面戰場晉綏抗戰》,中國文史出版社,2013,第284頁。

[62]參見李常寶:《1941年中條山根據地淪陷原因新論》,《軍事歷史研究》2014第2期。

[63]趙壽山:《與蔣介石二十年的鬥爭史》,《趙壽山將軍》,中國文史出版社,1994,第365頁。

[64]徐永昌:《徐永昌日記》(四),台北「中央研究院」近代史研究所,1991,第427頁。

[65]岳壽椿:《閻軍參加中條山戰役的概況》,《山西文史資料全編》(第三卷第30輯),《山西文史資料》編輯部,1998,第447頁。

[66]《衛立煌致蔣介石密代電》(1941年10月28日),中國第二歷史檔案館編:《抗日戰爭正面戰場》(中),鳳凰出版社,2005,第1074頁。

[67]《山西省垣曲縣黨部呈送垣曲民報一份給社會部》(1941年1月),中國第二歷史檔案館館藏社會部檔案,檔案號:11—1—10227。

[68]《軍委會桂林辦公廳對豫北晉南會戰失敗之檢討及陳述意見書》(1941年5月),中國第二歷史檔案館編:《中華民國史檔案資料彙編》(第五輯第二編「軍事」三),江蘇古籍出版社,1998,第412頁。

[69]《蔣中正致衛立煌電》(1939年12月4日),呂芳上主編:《蔣中正先生年譜長編》(六),台北「國史館」,2014,第205頁。

[70]陳默:《戰時國民黨軍研究的過去、現在和未來》,《民國研究》2016年秋季號,總第30輯。

[71]參見洪小夏:《抗戰時期國民黨敵後游擊戰研究述略》,《抗日戰爭研究》2003年第1期。

※《民國研究》第32輯目錄

※【齊小林】裝備、技術、戰術及作戰效能:百團大戰中的八路軍

TAG:民國研究 |