被日軍包圍後高喊"中國無被俘空軍!",風雲際會壯士飛,誓死報國不生還的空軍

原標題:被日軍包圍後高喊"中國無被俘空軍!",風雲際會壯士飛,誓死報國不生還的空軍

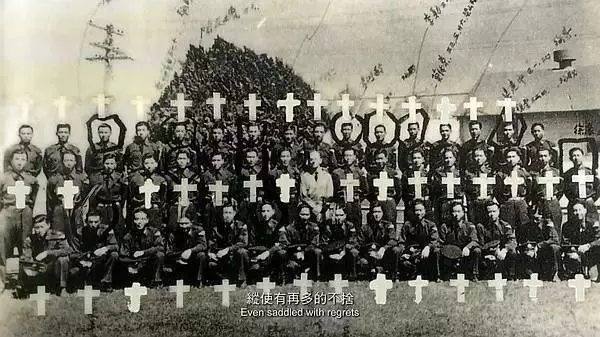

每個大學在畢業之際,年輕人都會為自己的青春,留下一組色彩鮮亮的照片。但我相信,沒有任何一組學生合照,會有下面這張有如此撼動心魄力量。

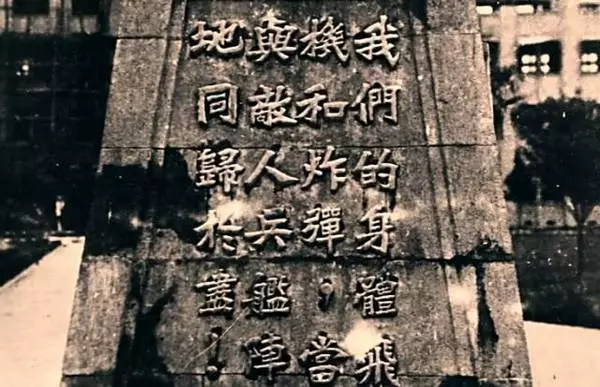

"風雲際會壯士飛,誓死報國不生還。"在這群風華正茂的、年僅20歲出頭的年輕人背後,兩道橫幅不僅表明了他們的態度,更加預言了他們註定短暫的一生。

這不僅是整個中華民族,在日本侵略者逼近之時發出的怒吼,也是每一個從這裡走出的飛行員,衝上藍天后信奉的行動準則。

對於他們來說,每一次起飛都可能是永別,每一次落地都要感謝上蒼。每挑落12架敵機,就有10人犧牲。

在中國飛機裝備極其落後時,他們大多數人最終選擇了放棄生命。就如那句"誓死報國不生還"說的那樣,真的是不把命當命,一直打到自己死為止。

所以第十五期的都凱牧談到戰友的犧牲時,除了哀嘆和落淚便無以言表。"真的是不打死不算數啊,七天下去六個!"

當時我們的飛機,幾乎全都靠國際援助。抗戰初期,大部分是霍克3雙翼機,速度慢、難駕馭,數量還少。

在日軍的先進戰機面前可謂以卵擊石,他們不但可以源源不斷地生產戰機,還時常能從戰術上對我們進行壓制。

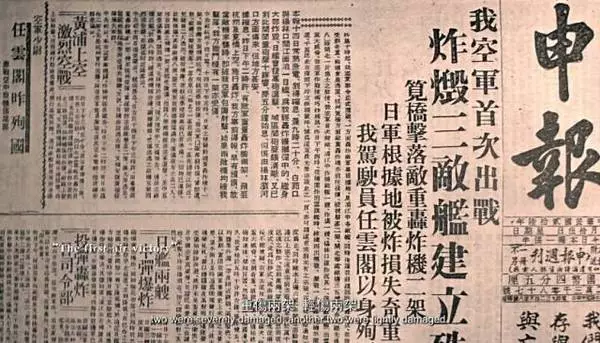

1937年8月14號,日方以一組轟炸機,直撲筧橋基地,想將我們一舉瓦解。侵略者們信心滿滿,勢在必得,根本想不到這群年輕人依賴的並非裝備,而是全然置生死於不顧的決心。

8月14日大捷,因此被定為空軍節,在首戰當天,日軍被擊落2架敵機。日軍憤怒無比,派出精銳部隊,接下來又被擊落30多架戰機,戰力整整消減一半。

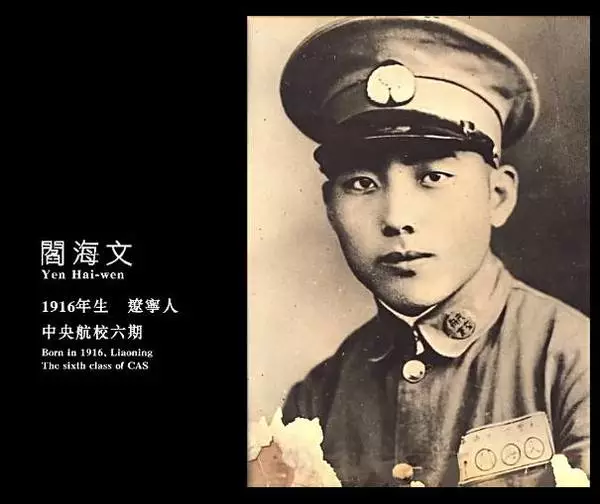

8月17時,六期學員閻海文不幸被炮彈擊中,跳傘誤入日本海軍陣地,正當日本人將其團團圍住時,這個在航校史上,下打地靶滿分記錄的小夥子,以隨身手槍反擊包圍他的日軍,並喊"中國無被俘空軍!"然後用最後一顆子彈,自殺。年僅21歲。

閻海文的壯烈赴死令日軍感佩,特派員木村毅在發回國內的報道里寫道:"中國已非昔日之中國。"

8月19日,三期學員沈崇誨,在攻擊日本船艦時座基受損,已經無法返回空軍基地。

這時候他發現了更多的敵軍目標,於是轉念間發起了自殺式襲擊,決定加足油門沖向敵軍的軍艦,在爆炸聲中與敵人同歸於盡。

沈崇誨原本是清華大學的高材生,剛畢業不久就投筆從戎,犧牲之時年僅25歲。筧橋空戰之所以能取得勝利,皆是因為沈崇誨、閻海文這樣的年輕人,在他們衝上天空的那一瞬間,就做好了不會活著回來的打算。

這些年輕人雖以死相搏,但他們不是僵死的戰爭機器。他們都才20歲出頭,充滿了對人生美好的渴望、對愛情的憧憬。

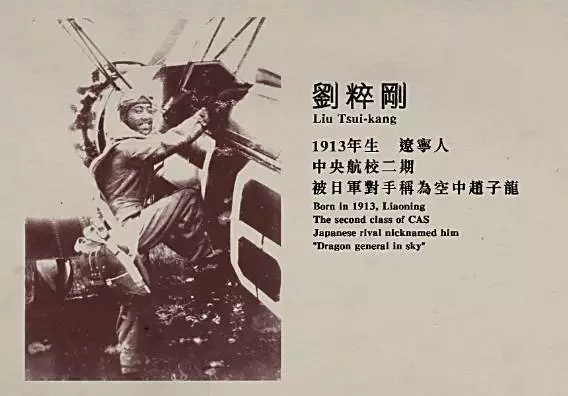

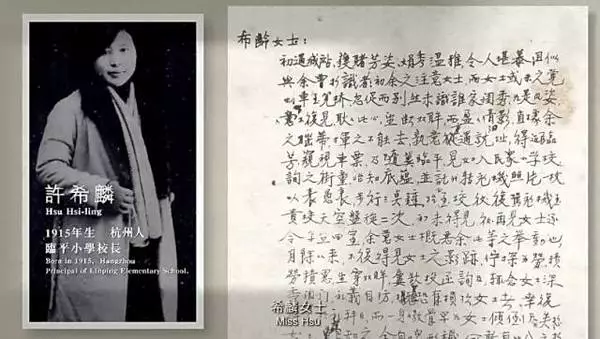

21歲那年,與教官高志航空射率,一樣高達9成的劉粹剛在火車上偶遇許希麟。他對18歲的許希麟一見鍾情,將一封又一封情書寄到許希麟家中,並經常在許家窗外低空飛行,以各種特技搖得窗外的電線顫動。

在情書里,劉粹剛痴心望斷,用一句接一句熾熱的情話,最終打動了許希麟的芳心。

在劉粹剛的熱烈追求下,許希麟開始與其通信交往。對飛行員而言,死亡來的時候是一瞬間,愛情來的時候也是一瞬間。

兩人心心相系,情愫陡增。許希麟的父親雖讚賞這位"空中趙子龍",但也對女兒的未來產生了擔憂。

"粹剛這孩子是不錯,就是職業太危險了。"許希麟聽罷,短短地回答道:"生死有命,富貴在天。"就這樣,劉粹剛得到了許希麟的芳心,許希麟得到了父親的認可,兩人在1936年成婚,結為夫妻。

接下來要面對死亡的,就不止是劉粹剛一人了。在一次空襲中,許希麟親眼看見丈夫,在空中與敵人纏鬥。

許希麟只感到呼吸困難,手指緊緊摳住欄杆,眼睛直盯盯地跟著空中的那架飛機,直到丈夫擊落了敵機,她終於兩腿發軟,癱倒在陽台上。

後來她告訴丈夫:"你在天上和敵人拚命,而我只能躲在防空洞里,我做不到。"

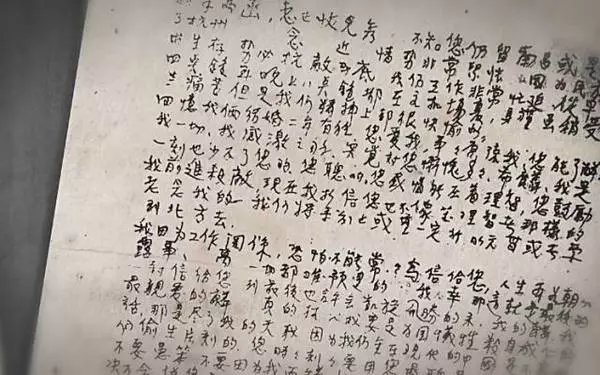

劉粹剛也知道自己的處境,在一次空戰中,一名名叫曹芳震的飛行員陣亡,其遺孀來認領遺物,要求拿走配槍,被劉粹剛以公物為由拒絕。

這件事或許觸動了劉粹剛的心,於是他寫信給許希麟說:假如我要是為國犧牲、殺身成仁的話,那是盡了我的天職,您時時刻刻要用您最聰慧的腦子與理智,不要愚笨,不要因為我而犧牲一切。

我只希望您在人生的旅途中,永遠記著,遇著了我這麼一個人。我的麟,我是永遠愛你的。

——劉粹剛

就在兩個周之後,劉粹剛率隊北上支援戰鬥。因天氣惡劣又沒有無線電通訊,他們未能及時找到機場。

劉粹剛發信號彈幫助僚機跳傘,自己堅持迫降,卻因視野模糊,不幸撞上高平縣的魁星樓,當場死亡,年僅24歲。

而對更多的飛行員來說,他們懷抱著對愛情的憧憬,卻是想愛而不能去愛。

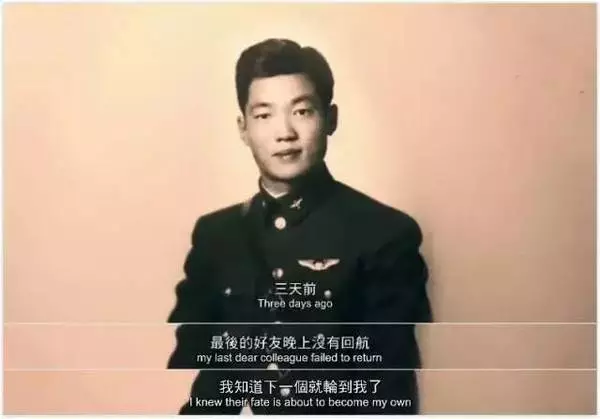

因為對他們來說很簡單,當他們走進校門的那一刻起,他們對"死"這件事就有了領悟。

如果說身處和平年代的我們,是在人生中不斷尋求生的意志,那處在那個風雨飄搖時代的他們,就是靠著一天天的訓練和戰鬥,在培育自己死的決心。

這是多麼殘酷的青春啊,明明是人生中最好的年華,最英俊、最年輕、最熱血的季節,他們卻要在短短一兩年的時間裡,想清楚該如何坦然地去死。

正因為抱著這樣必死的信念,很多人根本就不敢談戀愛。所以十二期學員里,如今已經96歲的陳炳靖面對採訪時說:"做人要對得起自己的良心!很多女孩子不懂嘛,不知道你隨時會死,可是你的良心知道,你不可以這樣。每個人都不敢交朋友。"

在陳炳靖的同期生中,有一個名叫張大飛的飛行員。父親因為放走不少抗日同志,被日本人在廣場上澆油漆燒死。

家破人亡的張大飛一個人從遼寧進關,一路顛沛流離之後,被同鄉齊邦媛一家收留。

1937年,18歲的張大飛以優異的成績,考上航校第十二期學生,後來成第一批赴美受訓的中國飛行員。

在這期間,他一直與齊邦媛通信。對他而言,這一封封信件,是隨時可能失去的生命中最深的慰藉。

1943年的一個黃昏,齊邦媛得知有人在操場上等自己,走出去一看,竟是張大飛。

他對她誇讚道:"怎麼一年沒見,你就長這麼大,這麼好看了呢?"她羞紅了臉,陪著他走到校外,那裡已經有車在等他了。就在快要分別時,他忽然將她拉到懷中擁住,隔著軍裝和皮帶,她聽見了他的心跳聲…

1945年6月,離抗戰勝利僅3個月之遙。齊邦媛收到一封信,信上說,5月18日,張大飛在豫南會戰中,殉國於河南信陽上空。她原以為他能活著回來,兩人將彼此的手緊緊扣在一起。現在得到的,卻只是一封死前絕筆。

在一次次衝上天空的過程中,這些年輕人所體驗到的,是常人難以想像的驚心動魄。

他們對人生的全部領悟,只有通過死這種方式來實現,而又無法向任何人表達。

正如飛行員湯卜生在自述中說的:"因為生命是這樣一種東西,已經失去了,沒人能知道它,沒有失去的,沒人會體驗它。"

在天空中與敵機纏鬥時,他們如同在橫渡生死之河,孤獨地通過死,來感知生。同樣,他們的親眷在他們離去時,心裡也要遭受非人的痛苦。這樣的痛苦不是一次兩次,而是每天醒來,都要面對。

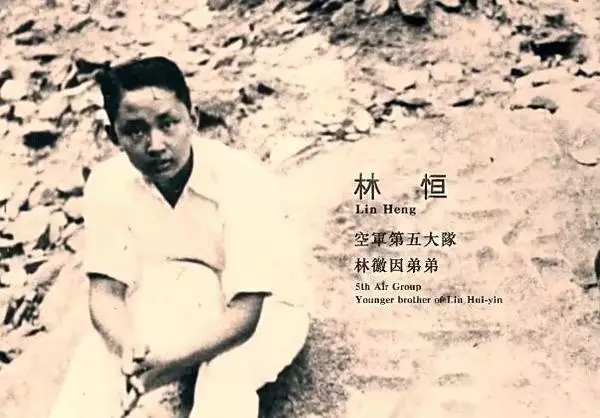

一個凄風苦雨的夜晚,梁思成和林徽因曾在貴州,偶遇了一群航空學校的飛行員。因為自己的弟弟林恆也在航校,所以見到這群年輕人,林徽因在情感上覺得十分親近。

在接下來的畢業典禮上,她和梁思成還以名譽家長身份出席。當在收到弟弟林恆殉國的消息時,林徽因悲痛難忍,提筆寫下《哭三弟恆》,可她哭泣的,又何止一個生命的隕落:

弟弟,我沒有適合時代的語言

來哀悼你的死;

它是時代向你的要求,

簡單的,你給了。

這冷酷簡單的壯烈是時代的詩,

這沉默的光榮是你。

……

啊,弟弟不要傷心,

你已做到你們能做的,

別說是誰誤了你,是時代無法衡量,

中國還要上前, 黑夜在等天亮。

……

我既完全明白,為何我還為著你哭?

只因你是個孩子卻沒有留什麼給自己,

小時我盼著你的幸福,戰時你的安全,

今天你沒有兒女牽掛需要撫恤同安慰,

而萬千國人像已忘掉,你死是為了誰!

——林徽因

弟弟死後,林徽因悲痛難當,彼時,她結識的飛行員只剩下一人《衝天》這部紀錄片,本是為紀念抗戰勝利70周年拍攝。

製作周期為17個月,採訪了兩岸三地近40位,尚在人世的飛行員或其家屬,用心整理了大量的素材、資料和口述,導演張釗維曾說,"這部紀錄片,是拍給全體中國人看的。"

可惜去年在台灣上映,年輕人中幾乎無人問津,而大陸目前似乎尚未有上映計劃,雖然在B站已經有了資源,但整體播放點擊量也並不樂觀。

畢業照上,標註十字架的年輕人皆相繼殉國

每個人都想得很清楚:回不來,就不要回來了。

丘吉爾曾對皇家空軍,說過這樣一句名言:"在人類征戰的歷史中,從來沒有這麼多人對這麼少人,虧欠這麼深的恩情。"這句話放在這群年輕的生命身上,同樣是那麼貼切。

在敵寇以火力衝擊我們民族,讓整個中華陷入水深火熱生死存亡之際,他們不躲閃、不畏懼,在一生中最燦爛的時刻,他們放棄愛情、放棄前途、放棄生命,用鋼鐵般的意志和身軀,一次次衝破雲霄,最終衝破戰爭的黑暗,才換來了我們的今天。

風雲際會壯士飛,誓死報國不生還而現如今,在這片飽經滄桑的土地上,還有多少人知道,他們當初究竟是為誰而死!

推薦一個少數人關注的微信公眾號:從南大叔(ID:ziyuan688),如果您有一些關於社會現象,百姓生活,熱門話題相關的觀點,可以跟他聊,他會整理成文章並發表出來,讓更多的人看到您的觀點與態度。

※八姓家奴馮玉祥

※18張世界著名老照片背後的故事:免不了的心酸與憤怒!

TAG:每天讀點歷史 |