朱元璋死前的3條遺囑:前2條盡顯明君風範,最後一條卻暴露本性

原標題:朱元璋死前的3條遺囑:前2條盡顯明君風範,最後一條卻暴露本性

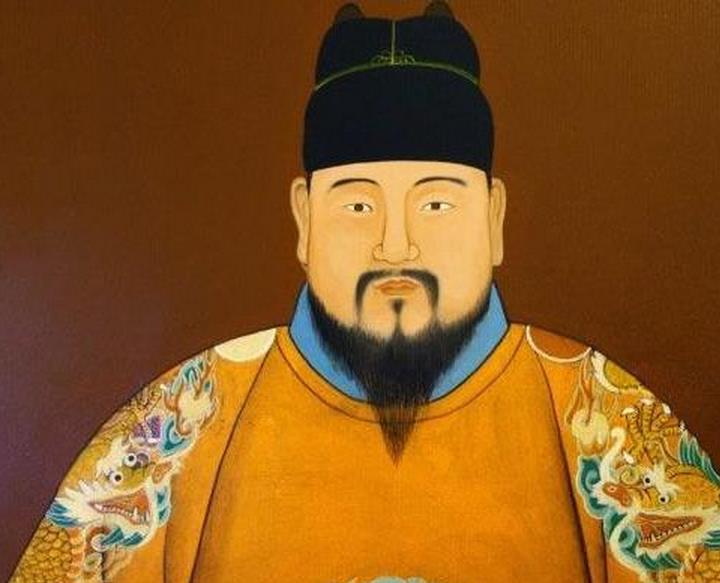

朱元璋是歷史上著名的布藝天子,從一個小和尚放牛娃,到成就一番霸業,建立大明,可謂功勛卓著。而其本人由於自幼生長在民間,對貪污腐敗更是深惡痛絕,當了皇帝後,對貪官污吏嚴刑峻法,期待大明可以成就一番清廉鏡像。

在朱元璋死前,朱元璋曾經留下有過3條遺囑,其中前兩條在張廷玉著的明史中,記載如下。

用大白話說,這2點就是:1、我的孫子朱允炆仁心仁德、恭謙孝順,他繼承大統是人心所向,希望朝廷內的文官武將都可以輔佐他。

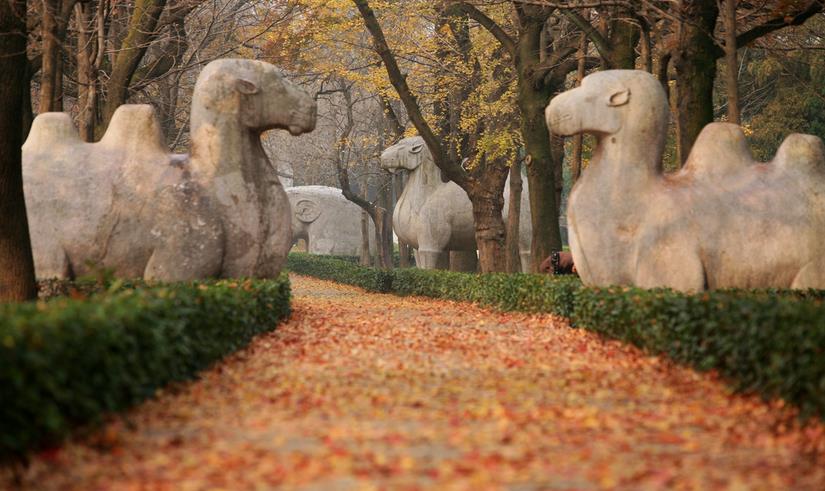

2、我的喪事,不要大操大辦,隨葬用品不要放金銀玉器,只要放一些日常陶器就可以。另外,把我安葬在明孝陵,守孝三天就夠了,盡量不要影響百姓生產和婚喪嫁娶。藩王們也不要興師動眾來京城服喪。後宮內,大家都這樣執行吧。

朱元璋的這2條遺囑,可謂盡顯明君本色。首先,太子已死,所以他立了仁心仁德的長孫朱允炆即為,而沒有立位其他能力更強的藩王,他這樣做一是因為如果立了某個藩王,其他藩王容易起不滿而造反。其次,因為朱允炆仁愛,可以為萬民謀福祉。

第二條,體現了他一貫的簡樸性格,他不願意在墓中埋葬金銀,可以防止墳墓被盜和浪費財物。他不願意百姓和宮中的人長時間守喪,是不願意人民因為但無生產而沒有糧食糊口,也不想影響人民的婚喪嫁娶,讓百姓產生意見。最後,他不讓藩王進京是為了不想引起禍亂。

但是,根據明末人毛奇齡所著《彤史拾遺記》記載,「太祖以四十六妃陪葬孝陵,其中所殉,惟宮人十數人。」可以知道,朱元璋還有第三條秘而不宣,在正史中甚少的遺囑,那就是他死後要讓64個妃子陪她殉葬,一同葬於明孝陵。

其實從秦漢起,殉葬一般以多採用人偶殉葬,而非活人了。兵馬俑就是最好的例子。那麼,朱元璋為什麼要讓妃子殉葬,也是眾說紛紜。但是總結起來,小馬認為有2點重要原因。

第一、移風易俗短期難以改變。在元朝的時候,蒙古人恢復了殉葬的習俗,元朝一共97年,也就是說有將近100年的時間,殉葬和殉葬制度都在流行,除了流行於宮廷,也流行於民間。朱元璋只有耳濡目染,也是見過了太多的殉葬事件。這可能有正面影響,也可能有負面影響。以結果看,應該是負面影響大啊!

第二、朱元璋雖然是個文盲,可是他讓人跟他講說歷史,聽多了歷史上後宮亂政的例子,尤其是呂后專權、唐朝亂倫外戚干政、武則天專權等前朝歷史,他對敗壞皇家顏面和破壞江山的女人深惡痛絕。殺死後宮沒有子嗣、沒有精神寄託的女人,就是防止他們給自己戴綠帽子!更是防止外戚干政的政治需要!

所以,從這秘而不宣的第三條可以看出,朱元璋雖然力反貪腐、以身作則勤儉樸素,算的上是一位明君。但是同其他的封建帝王一樣,哪一個不是為了自己的江山社稷,便可以殺人如麻、罔顧人命、嗜血成性!

正所謂「人生代代無窮已,江月年年只相似。」只要是家天下的時代,就算君主再英明,那也只不過是為了維持自己的江山統治,並不是真正的為百姓著想!

※男子遇佳麗卻被鬼差勾魂,再相見佳人已老,他作詩一首舉世嘩然

※4大史上最獨具慧眼的老丈人:閨女當皇后不算啥,最後一個才厲害

TAG:小馬說 |