縣試、府試、鄉試、會試、殿試,古代讀書人的科舉之路要一步步來

原標題:縣試、府試、鄉試、會試、殿試,古代讀書人的科舉之路要一步步來

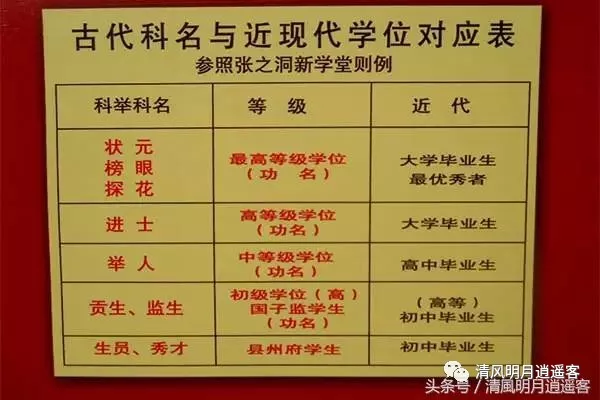

科舉制度是歷代封建王朝通過考試選拔官吏的一種制度,是中國最早的「高考」。由於採用分科取士的辦法,所以叫科舉。從隋代至明清,科舉制實行了一千三百多年。 狀元,這一至今仍充滿魅力和活力並為眾人羨慕的名詞,則是中國歷史上唯一一位女皇帝武則天的發明和創造。

首先,我們來看一看古代讀書人考試之路的漫長與艱難。

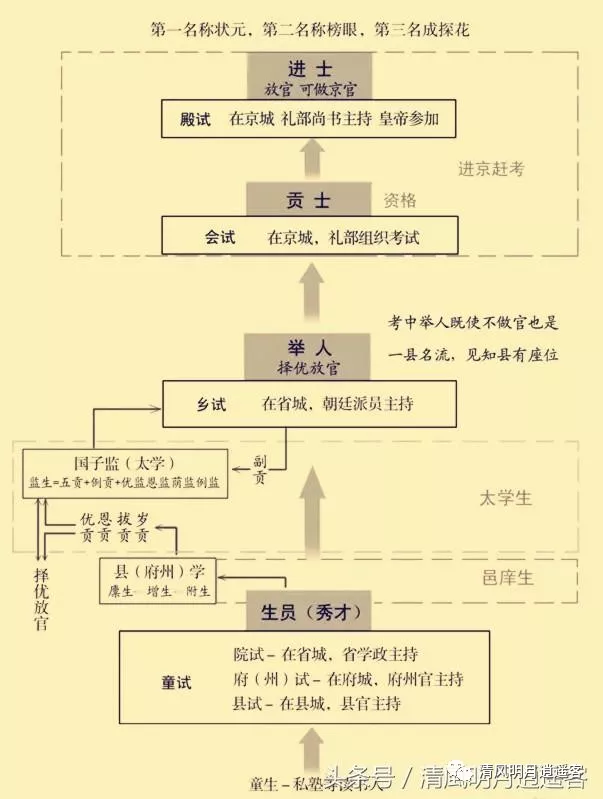

第一場考試:縣試

由考生所在縣的縣官主持,考期多在每年的陰曆二月。通過縣試的考生獲得參加府試的資格,統稱為童生。

第二場考試:府試

由知府主持,考期多在每年的陰曆四月。通過府試的考生獲得參加院試的資格,統稱為生員或秀才。

第三場考試:鄉試

每三年在各省省城(包括京城)舉行的一次考試,因在秋季陰曆八月初九、十二、十五三天舉行,故又稱秋闈。主考官由皇帝委派。考後發布正、副榜,正榜所取的人叫舉人,第一名叫解元。

第四場考試:會試

每三年在京城舉行的一次考試,因在春季陰曆二月初九、十二、十五三天舉行,故又稱春闈。考試由禮部主持,皇帝任命正、副總裁,各省的舉人及國子監監生皆可應考,錄取三百名為貢士,第一名叫會元。

第五場考試:殿試

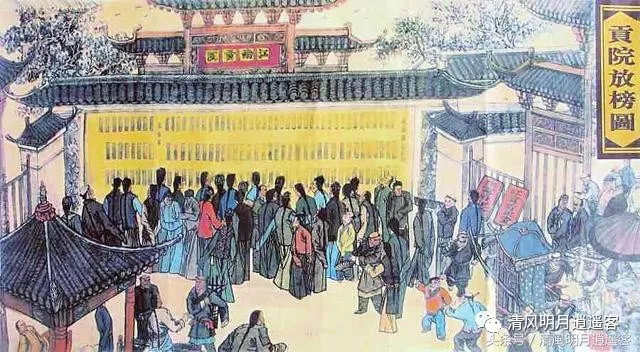

殿試是科舉制最高級別的考試,皇帝在殿廷上,對會試錄取的貢士親自策問,以定甲第。實際上皇帝有時委派大臣主管殿試,並不親自策問。錄取分為三甲:一甲三名,賜"進士及第"的稱號,第一名稱狀元,第二名稱榜眼,第三名稱探花;二甲若干名,賜"進士出身"的稱號;三甲若干名,賜"同進士出身"的稱號。二、三甲第一名皆稱傳臚,一、二、三甲統稱進士。

寒窗書劍十年苦,指望蟾宮折桂枝。讀書人終於順利的把所有的試考完了,也獲得了「進士」頭銜。學會文武藝,貨與帝王家。那麼下一步怎麼才能當官呢?

進翰林院

狀元,進翰林院,官職從六品授修撰,比知縣高一級。榜眼、探花進翰林院,官職授正七品編修。雖然品級不高,但狀元、榜眼、探花有選任為某些職官及進入中央高層的資格,所以出路比較優越。

庶吉士

其他進士們再進行一次朝考,主要為了選拔庶吉士。朝考中選撥出優秀的進士為庶吉士,入庶常館學習,三年期滿時考試,分配工作,叫散館,若有恩科,不滿三年也散館。

授官

沒有錄取為庶吉士的進士授官,其品級主要是六、七品,所授的官以兩種形式最多:一是部院的主事,司級官里的最低官,正六品;二是授予知縣,正七品。主事和知縣的缺額最多,而且都屬於學習階段,進士授知縣也是授一些簡缺的知縣,三年以後調同省缺分較重要的縣任知縣。這是進士大多數人的任官情況,也有授其他官職的。

※上海青幫大亨結局誰最悲慘

※蔣介石的最後歲月,留16字遺囑給蔣經國

TAG:清風明月逍遙客 |