歷史的誤解:慈禧太后從未向全世界宣戰

原標題:歷史的誤解:慈禧太后從未向全世界宣戰

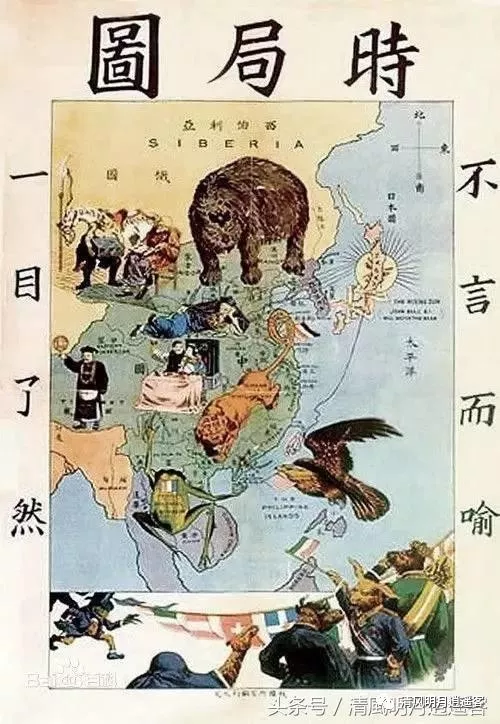

關於八國聯軍侵華時,清政府對外宣戰的說法由來已久。不考慮當時中國的國力,慈禧太后公然支持義和團屠殺洋人的教民、焚毀教堂,引得八國聯軍侵華,後又向十一國宣戰,不得不棄紫禁城西逃而去。這是自清末以來為慈禧太后塑造的一個典型形象。

此說法最早足以追溯至清末,如光緒朝大臣、慈禧太后決策和戰剿撫大計的御前會議的參加者惲毓鼎在《崇陵傳信錄》中所載:「今日之事,諸大臣均聞之矣。我為江山社稷,不得已而宣戰」。曾親歷聯軍入京的官員李超瓊於《庚子傳信錄》中也寫道「二十五日,明詔宣戰」。

在各種公開讀物乃至學界都相信「清廷對外宣戰」,後演化出慈禧太后向全世界宣戰的說法。然而精通帝王之術的慈禧做事從未到如此荒唐的地步。

在大家的解讀中,這份宣戰的對象是:遠人、彼等。也就是說,遠不止十一國。凡大清國以外,全世界都欺負我。全世界怎麼欺負她了?詔書上說:欺凌我國家,侵犯我土地,蹂躪我人民,勒索我財物。這就是「慈禧向全世界宣戰的由來」。

持此說法者一般還引用「與其苟且圖存,貽羞萬古,孰若大張撻伐,一決雌雄」以證明清廷的戰意。 然而通讀上諭後可發現,這份詔書缺少一份宣戰書該有的格式,甚至連一個國家的名字都未出現。

此時已經是1900年,與西方世界打了半個世紀交道的清廷不可能不知道宣戰書如何寫。在甲午戰爭時,清廷已經對日發過宣戰上諭,宣戰國雙方國名、宣戰理由、何時起宣布處於戰爭狀態一應俱全。 而且有學者認為,該上諭起首有「內閣奉上諭」五字,文中和末尾則無有如同甲午宣戰詔書中「用特布告天下」、「將此通諭知之」之類的文字,或像同時期「軍機處寄各省督撫上諭」那樣,有「將此由六百里加緊通諭知之」,或遞送何處何人之類的要求性文字,說明這份上諭只傳到了內閣,完全是一個內部性質的諭旨。

事實上,這確實是一份內部性質的講話,有不少文章將其解讀為「內部動員令」。如要求本國臣民「各懷忠義之心,共泄神人之憤」「無論我國忠信甲胄,禮義干櫓,人人敢死;即土地廣有二十餘省,人民多至四百餘兆,何難翦彼凶焰,張我國威,其有同仇敵愾」。

自1900年6月以來,進入京津地區的義和團民在瀕於失控的狀態下,清廷在剿撫之間不斷發生激烈的爭論,這份上諭顯示出清廷一度有與列強一戰的決心。然而隨即受到以兩廣總督李鴻章為首的地方督撫的抵制。清廷也就找回理智,下令剿滅義和團而與各國交好。

列強已對清廷開戰逾半月之久,清廷仍在幻想通過和談平息事端。6月29日,清廷反以義和團「受害者」的身份向列強解釋清廷對義和團剿撫兩難的苦衷,一定「設法自行懲辦」,請求各國諒解。7月3日,以光緒皇帝名義致俄、英、日三國「國書」,一再解釋清廷苦衷,強調並未宣戰,請求三國君主「設法籌維,執牛耳以挽回時局」。

此外,無論外國政府、使臣乃至國際輿論都未對清廷宣戰做出任何反應。可見,慈禧太后向11國宣戰或慈禧太后向全世界宣戰確實是子虛烏有之事。

※中國最古老兩座城市 三千多年從未改過名字

※中國曆朝歷代春節風俗年畫盤點

TAG:清風明月逍遙客 |