一個保宋,一個滅宋,兄弟倆合寫了半部南宋滅亡史

原標題:一個保宋,一個滅宋,兄弟倆合寫了半部南宋滅亡史

先從張柔說起。

張柔,易州定興(現河北定興縣)人。祖傳的農民,金朝末期,依靠當地的大家族勢力,組建了自衛武裝以抵禦流寇。被金國任為定興令,依靠手頭掌控的兵力,官越做越大,到1218年時,已升任中都留守,兼大興府尹、本路經略使,行元帥事。差不多就是一個省級軍區司令,還兼管著民政。

剛陞官兩個月,張柔第一次對敵蒙古就兵敗被俘,隨即降蒙。之後,以蒙古漢軍身份,反過來攻打金國,立下不少戰功,成為蒙古三大漢軍萬戶之一。在蒙古滅金的征戰中,發揮了重要的作用。

張弘范

張柔一生共生養了11個兒子,其中的第九子是張弘范。

公元1234年,金國滅亡。四年後,張弘范出生。

1256年,據說一身倜儻的張弘范開始走上舞台,先是協助其兄張弘略,代管順天路,後成為忽必烈的御用局總管。

1262年,張弘范跟隨合必赤在山東剿滅李璮,立下戰功。但因為李璮的反叛使忽必烈對漢將產生嚴重懷疑,作為漢世侯一族的張弘范,被剝奪領軍權利,專管民政。

1269年,宋元襄陽激戰正酣,忽必烈同時還要面對北方蒙古不斷反叛苗頭。被迫又重新啟用一批漢將,張弘范被任為益都、淄萊等路行軍萬戶,率李璮舊部,率先攻入樊城。

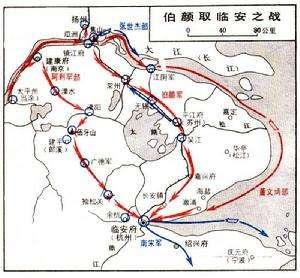

此後,張弘范跟隨蒙古大將伯顏,克襄陽、擊潰孫虎臣部、占建康府。

1275年七月,張弘范與宋將張世傑、孫虎臣所率的水軍,在焦山遭遇,暴發了決定宋國命運的最後一戰——焦山之戰。

張世傑,范陽(現河北定興縣)人,張柔之侄,也就是張弘范的堂兄。

年輕時,張世傑跟隨張柔,因為犯了事逃奔到南宋,投在呂文德麾下。因戰功,擢升為都統、兼任禁衛官。

賈似道兵敗丁家洲後,宋軍主力全部瓦解。臨安危在旦夕,南宋各路許多官員都開始做著降元的準備,只有張世傑和文天祥立即起兵應援臨安。

焦山,位於現在的江蘇鎮江。

被任為保康軍承宣使、總都督府諸軍的張世傑,遣將出擊,試圖打通臨安外圍防線,屢戰屢敗。只好在鎮江以東的焦山水面設防。宋水軍戰艦近萬艘橫列於江面,以十船連成一舫,嚴陣以待。

元水軍在北岸瓜洲、南岩西津渡擺開攻擊陣勢,同時令步騎布陣江岸,另遣一支軍隊繞到宋軍之後,切斷其退路。張弘范受命率千人乘舟控制上游的江路。

完成對宋水軍的包圍之後,張弘范率軍順流而下,率先向宋軍發起進攻。元軍堅定的實行了火攻戰術,半日內迅速擊潰宋軍。宋長江防線徹底崩潰,臨安被扒去一切防禦,赤赤的呈現在元軍面前。

張弘范此時為萬戶。職務上還是差張世傑一截,但是兩個人的第一次直接交鋒,以張弘范的完勝而結束。張弘范因此被忽必烈授以"拔都"(蒙語意為勇士)的稱號。

張世傑

宋廷降元後,張世傑、文天祥等人先後擁立趙昰、趙昺即位。自福建潰敗至廣州,駐留於硐州島上(現廣東雷州灣)。

1279年正月,已經升任為蒙古漢軍元帥的張弘范,率水軍開始圍攻宋流亡朝廷的駐地崖山。張弘范先是逼迫俘獲的文天祥招降張世傑,被文天祥拒絕。又派張世傑的外甥韓某三次勸張世傑投降,被拒後,向最後一支宋軍發動了總攻。

戰前,張世傑感慨的對陸秀夫說:"國讎私怨將畢此一役。"也許這就是兄弟倆的宿命。

慘烈的崖山海戰,雙方共投入了三十多萬的兵力,前後歷經一個月。最終宋軍全軍覆沒。陸秀夫身背小皇帝趙昺投海而死。逃出亂戰的張世傑,卻因隨後而至的颱風,落水而亡。

兄弟倆這一戰,張世傑不但落敗身亡,南宋王朝也徹底滅亡。

不過獲勝的張弘范也沒活得更久長,一年後,42歲的張弘范就因病去世。

陸秀夫

兩人的後代也是命運迥異。

張世傑死後,其後人避居於浙江天台。到明朝崇禎年間,被明思宗賜"大忠世祀"。從此得以顯赫。

而張弘范孫子張景武因介入元明宗與天順帝的皇位之爭,全家被屠,只留下了張弘范一個孫女,因為貌美而被屠其家族的蒙古王爺強納為妾。

?獲取更多冷兵器知識,關注微信公眾號:龍泉寶劍之風雲

TAG:中華傳統工藝匠人 |