尋找遺失的殷商樂舞:桑林之舞

原標題:尋找遺失的殷商樂舞:桑林之舞

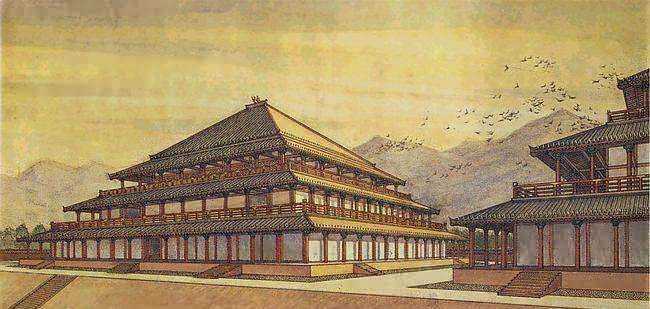

周王國分封宋國之時,准其用祖先之禮祭祀先祖。殷商之際的禮樂體系,也因之在宋國得以傳承。商朝王室流行之舞樂,如《大濩》、《桑林》在宋國得以保留。但宋國之音樂,在周人眼中,並非主流。《莊子》讚揚庖丁解牛,說「莫不中音,合於《桑林》之舞」。那麼,《桑林》是什麼樣的音樂呢?

商人崇尚巫文化,典籍中有「舞者吁嗟而請雨」,就是以樂舞儀式求雨。曹植曾作賦曰:「殷湯伐夏,諸侯振仰,放桀鳴條,南面以王,桑林之禱,炎災克償,伊尹佐治,可謂賢相。」說的就是《桑林》舞蹈的源起。成湯建立商朝之際,遭遇大旱之年,面對百姓苦楚,成湯便在桑林中舉行祭祀儀式,載歌載舞,誠懇的向天祈禱,終至感動天神,雨露降臨,旱災得解。自此,商人便以此樂舞為《桑林》。

後來,商人祭祀祖先,《桑林》便是最為流行的保留節目,民間更是發展成盛大聚會,男女便在此聚會上結交。這即是周人詆毀《桑林》不適宜在祭祀祖先儀式中表演的緣由,周人認為《桑林》之舞在周人看來似有涉淫穢的表現,在鄭重之場合賓客應迴避。但作為殷商後裔的宋人對此並不在乎,數代之間,《桑林》之舞始終為國舞。

西周時期按等級不同,規定用樂規模。皇帝「宮懸」,諸侯「軒懸」,卿、大夫「判懸」,士「特懸」。宋國作為諸侯國,陳列樂器便應是三面懸掛,但宋國獨享殷商時代天子規格祭祀,實際情況可能是高於這種標準的。重要的是,宋國的這種獨特,某種程度上甚至可能得到周王室的默認。

《左傳》中說:「先君周公制周禮」,這裡的周禮即包括典章制度和禮樂體系。在《詩經》中重要的風、雅、頌中,頌的部分就是周頌、魯頌、商頌,周頌理所當然,魯頌來自魯國,是因為創造周人禮樂體系的周公,其封國正是魯國;商頌就是宋國的樂舞。那麼,雖然周人從名義上不尊重宋人樂舞,但本性里對宋人樂舞的喜愛,還是有的。孔子說「樂而不淫,哀而不傷」,說就是情感和理智的和諧,顯然宋人的音樂,某種程度上是可以達到的。

《毛序》說::「微子至於戴公,其間禮樂廢壞,有正考甫者,得商頌十二篇於周之大師,以那為首。」周人對《桑林》這種前朝禮樂,顯然是不允許大面積推廣的,史書中有:「鄭音好濫淫志,宋音燕女溺志,衛音趨數煩志,齊音敖辟喬志。此四者皆淫於色而害於德,是以祭祀弗用也。」什麼意思呢?宋國的音樂很嫵媚,使人意志消沉,是難以登大雅之堂的。因此,《桑林》主要流行之區域,仍然是在宋國。

「使故治世之音安以樂,其政和;亂世之音怨以怒,其政乖;亡國之音哀以思,其民困。聲音之道,與政通矣。」這是周人禮樂思想灌輸的結果,《桑林》雖是宋人的自娛自樂,可是其真的就那麼不受待見嗎?西漢時有個叫戴聖的人,寫過一篇文章《樂記》,其中有「明乎商之音者,臨事而屢斷,明乎齊之音者,見利而讓。臨事而屢斷,勇也;見利而讓,義也。有勇有義,非歌孰能保此?」熟悉商樂的人,遇事而有果斷性,這既是對宋人音樂的正面評價。

關於《桑林》之舞,在春秋時代還有段有趣的往事,說的是晉悼公復興晉國霸業,將偪陽贈給宋國。宋平公率領國家舞團到晉國來獻舞,正是《桑林》。當時晉國權臣荀罃等人就極力反對晉悼公欣賞此樂舞。荀罃的觀點是《桑林》之舞是給天子表演的舞曲,晉悼公如果受獻的話,就有越級之嫌。但晉悼公覺得《桑林》唯獨宋國有,若錯過之後,恐難再見,便是欣然接受,正襟危坐,以賞《桑林》。哪裡知道,《左傳》載「懼而退入於房」,晉國有為之君晉悼公,竟然為《桑林》所攝,避而不看,可知宋人之《桑林》,乃是頗具霸氣的樂舞。

TAG:海叔說春秋 |