清朝覆滅的最後10年,為什麼值得格外重視!

原標題:清朝覆滅的最後10年,為什麼值得格外重視!

為什麼要重視清朝的最後十年

首先,清朝的最後十年是中國歷史上的一個重要轉型期。

從1901年到1911年的十年,是歷時268年的清王朝崩潰前的最後十年,這十年以義和團運動的失敗為兆端,以辛亥革命的爆發而告終,正好有兩個大事件在頭尾。清朝的最後十年,在中國歷史上是一個重要的轉型期。

早在19世紀中葉,李鴻章等一些人就已經提出當時的中國正處於三千年來未有的大變局。放眼歷史,可以說從1840年的鴉片戰爭一直到今天的中國歷史,都處在一個曲折而漫長的轉型過程當中,是從傳統的封建社會轉向現代社會,實現中華民族偉大復興的歷史轉型。

其中,1901年到1919年這20世紀最初20年影響深遠,它包括了1911年清王朝崩潰,中華民國的建立,包括「五四運動」的發生,中國2000年的君主專制制度隨著清王朝的最後崩潰而宣告結束,從此開啟了共和國的新時代。從社會轉型的意義上說,晚清最後十年是歷史發展的關鍵性拐點,是值得我們關注的十年。

清末的火槍軍隊

其次,清朝的最後十年有其存在的歷史合理性。

通常我們習慣於將晚清的最後十年放在辛亥革命的標題下講,由此而突出孫中山反帝反封建革命活動的主線,這具有一定的合理性,但是這樣去梳理晚清十年的歷史尚有缺憾。這樣一筆帶過的梳理法會使豐富多樣的歷史簡單化,歷史本來是複雜多樣的,簡單化會使很多事情不能得到合理說明。

著名哲學家黑格爾有這樣的名言:凡是合理的東西都是現實的,凡是現實的東西都是合理的。在黑格爾看來:在特定的時間內,現實性的存在本身具有必然性。由此,我們不能僅僅強調複雜歷史現象必然滅亡的歷史命運,而忽略其存在本身的現實合理性。

經過義和團運動的清政府已經是命懸一線,但最終仍然延續了十年之久,而且這十年深刻地影響了中國的歷史進程,這說明在這十年當中清政府的存在有著歷史的合理性。辛亥革命的歷史應該是包括清王朝和革命派諸多因素互相作用的結果,如果不去理睬作為前者的清王朝的存在,後者也不容易說清楚。

所以我認為要重視清朝的最後十年,分析清政府如何應對自己身在其中的社會轉型,這有助於我們以史為鑒。客觀地講,清朝最後十年是圍繞新政進行改革的十年,因而,關注清朝的最後十年當以清政府的新政為中心進行考察。

清朝的最後十年是成也新政,敗也新政

法國近代著名史學家托克維爾在講到法國大革命時,就改革和革命的關係講道:對於一個壞政府來說,最危險的時刻通常就是他開始改革的時候。

改革不只是推倒了阻礙大革命的重重障礙,同時也向人民表明了怎樣才能動手進行革命,因而改革為大革命做了準備,改革往往會導致革命。就是說,社會改革的心理具有兩重性:一方面有惰性,矯枉必須過正,才能解決一些問題;另一方面改革一旦付諸行動,慾望就會加速強化,而且還會逐漸失去耐心,急於求成的一面就會出現,這是值得我們注意的社會現象。

現在我們用這些思路反過來思考晚清的改革。清政府也可以說是開弓沒有回頭箭,對於風雨飄搖的清王朝來說,新政已經發動了,就不可能終止,關鍵就在於能否有效地控制因為新政而興起的新的社會力量,有沒有始終把握住改革的主動權,這一點決定了清政府的存亡。也就是說,對於清政府來說新政是把雙刃劍。

第一,清政府順應潮流推行新政。

1905年改革進入了深水區,人們直接要求政治改革,要求改變君主專制,實行君主立憲,因而出現了「立憲運動」。1905年9月1日清政府發布上諭,決定要仿照實行憲政,但是又認為條件不具備,因而要預先預備,所以叫預備立憲。預備立憲包括很多方面的內容,比如說要改革官制、制定法律、發展教育、清理財務、設立巡警等一系列的準備。至於什麼時候實行立憲,還要看準備情況怎麼樣,按今天話說就是小步前進留有餘地。立憲雖然遙遙無期,但是畢竟啟動了。

第二,清政府推行的新政演變成權力再分配的盛宴。

預備立憲一施行,各種新舊矛盾進一步凸現,清政府面臨著更加難以控制的複雜局面,這種複雜局面集中表現在兩個方面。

一是清政府內部新舊矛盾發生激化。

1906年9月按照預備立憲的程序,要改革官制,奕劻、孫家鼐(軍機大臣)為總負責。於是袁世凱利用機會預先在這個機構裡面安插了自己的親信進行運作。袁世凱提出方案的基本內容是合併內閣和軍機處,然後成立責任內閣,設內閣總理大臣一人,左右副大臣一人,總理大臣總攬行政大權,下面再設11個部,可見,這個方案的核心內容就是責任內閣。

袁世凱本人想當總理大臣掌握大權,但是為了避嫌,他授意安插在內部的親信提名奕劻為總理大臣,自己當副大臣,實際上奕劻只是一個擋箭牌,實權勢必被袁世凱掌握。所以,這個方案一出台,袁世凱想獨攬大權的心思就暴露無疑了,因此,遭到很多人反對。

所以慈禧太后否決了袁世凱的方案,於當年的11月6日採用瞿鴻禨等人的方案公布了新的官制,其內容是保留了軍機處和內閣,取消責任內閣,底下設11個部,但各部大臣當中滿洲人占多數,所以新的官制就變成滿洲人集權了。

沒有成功的袁世凱、奕劻,進一步伺機反擊。奕劻利用慈禧太后對康梁的恨意,進讒言說瞿鴻禨和岑春煊曾多次保過康梁,還有張謇一些人,有結黨圖謀不軌的嫌疑。慈禧多疑,聽信了奕劻的主張,把岑春煊調出軍機處到兩廣去當總督,這時候慈禧和瞿鴻禨密談要罷免奕劻的消息被人刊登到了報上,引起了輿論嘩然。慈禧太后大怒,奕劻一些人又趁機進讒言說,瞿鴻禨勾結報館,居心叵測,結果瞿鴻禨被開除回家。

袁世凱意猶未盡,又讓人在上海製造了一張岑春煊和康有為的合影照片,慈禧太后看到換了頭的合影照片信以為真,這樣本來被派去做兩廣總督的岑春煊就此被開除罷官了。

至此,岑春煊、瞿鴻禨與袁世凱、奕劻各部尚書之間的權力之爭以前者的徹底失敗而告終,晚清這段波瀾雲集的權力之爭使得清政府的形象更加壞了。但袁世凱和奕劻剛剛穩住了自己的陣腳,政局卻又發生了大的變化,那就是第二年的11月14日,光緒帝、慈禧太后相隔一天先後去世了,三歲的溥儀開始繼位,年號宣統,他的父親就是攝政王載灃,即光緒帝的親哥哥。載灃是光緒的親兄弟,他和袁世凱之間有國恨、家仇。據說光緒死的時候在他書房的案頭留下一個字條:必殺袁世凱。

載灃是一個很懦弱的人,而這時的袁世凱已經掌握了很多盤根錯節的勢力,大家都勸載灃不能動袁,動會亂,所以載灃以袁世凱的腳不好為由,讓他回河南彰德老家養病。

不僅滿漢官員在爭權,滿洲親貴內部也矛盾重重,奕劻的職務雖被保留,但事實上成了空名。載灃還不滿足,還想沒收地方督撫的兵權,結果地方督撫的權力受到進一步的削弱,中央和地方的矛盾進一步加劇了。

從上面可以看出,本來富有新意的新政已經逐漸演變成了統治階級內部的權力之爭,這是新舊矛盾開始激化的一個表現。

二是清政府和立憲派之間的關係開始惡化。

起初新政的一個重要戰略目標,就是安撫立憲派共同對付革命黨。但是現在立憲派進一步提出參政的要求,清政府政策強硬,彼此的關係迅速趨於惡化。從1909年10月到1910年10月一年的時間裡,立憲派組織了三次聲勢浩大的請願運動。在第三次請願的壓力下,清政府最後做出讓步,說將在11月4日宣布組織責任內閣,但是到宣統五年(1913年)才能開國會。這比清政府原來提的九年立憲提前了四年,比立憲派要求的時限——1911年晚了兩年,清政府說,既然已經公布1913年開國會,組織內閣,就不允許再請願了,否則嚴懲。東三省的一些立憲派議員不走,結果被驅回籍,立憲運動到這兒實際上失敗了。

到1911年5月清政府建立內閣,但是這個內閣根本不是什麼責任內閣,奕劻作為總理大臣,17個內閣成員當中滿族九人,皇族七人,被人笑話為皇族內閣,這無異於火上澆油,使得立憲派徹底心寒,許多人因此紛紛離清政府而去,另謀出路了。清政府這種對待立憲派的強硬辦法,使得兩派最終分道揚鑣。

綜上所述:清政府內部的新舊矛盾以及清政府與立憲派之間矛盾的加劇,對清政府造成了致命的打擊。事實上,清廷內部這種綿綿不絕的爭權奪利,集中反映了統治集團內部的腐朽。作為「續命湯」的新政,現在卻變成了利益再分配的角斗場,使得清政府的統治力量大大削弱,最終將作為「續命湯」的新政進一步異化成了「催命湯」。待到武昌槍聲響起,以載灃為首的滿族親貴雖然掌權,卻根本手足無措,只好再回過頭請自己的仇敵袁世凱出山。結果,袁世凱和立憲派革命黨聯手獲得了列強的支持,拿走了政權,268年的清王朝隨之崩潰。

應該說清政府舉起新政旗幟的時候,它是決心與時俱進,改革圖存,為自己爭得了延續政權的現實性與合理性。但當改革無法制止自己內部爭權奪利的腐敗以及不能夠有效控制新政發展的時候,就使得新政變法維新的初衷變得難以為繼,清政府就這樣失去了自身繼續存在的現實性和合理性。由此,清政府曾經抓住的必然性繼而被另一種新興的共和革命的歷史潮流所取代。

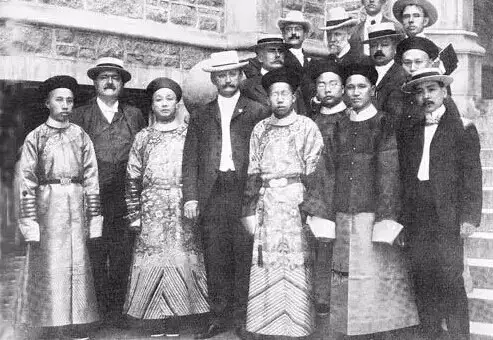

清末的中外交流合影

清朝最後十年的歷史反思

總結清政府新政的失敗,我認為至少有以下三點需要引起我們的注意:

第一,它缺乏深思熟慮和周延的改革方案。清政府施行的新政具有很大的盲目性和隨意性。晚清推行新政的實質在於推進中國社會的近代化,從根本上改革千年的君主專制制度。對此,清朝的君臣,無論是慈禧太后還是張之洞一些人都缺乏足夠的應對知識。不僅如此,清政府內部也沒有如日本大九保利通、伊藤博文這樣富有現代性能臣相佐。儘管也有一些督撫奏議,也舉行過御前會議,甚至也派大臣出國考察,但是各個關鍵點上提出的方案都具有很大的盲目性、隨意性。

第二,缺乏強有力的中央集權,缺乏執行力。慈禧太后個人的強勢,並不能代表清王朝中央集權的強勢。更何況在她風燭殘年之際,中央最高層出現分裂,渙散無力,到懦弱的載灃這樣一些人來執掌政權的時候,更形成了嚴重的內輕外重,大權旁落的局面。新政最高領導層這樣的軟弱無能,一盤散沙,清朝難以為繼的局面就不可避免了。

第三,階級局限性無法超越,新政也難以為繼。清王朝代表的畢竟是封建統治階級,這個階級局限性它超越不了。近代化的變法求存要求統治者必須逐漸放棄階級特權,而清朝君臣恰恰無法超越階級局限性,結果是把新政變成了爭權奪利的盛宴,最終不僅葬送了新政,而且也使得清王朝徹底崩潰。

回首清朝最後十年的歷史轉型,我們可以進一步引申出兩點教訓:

一是從清朝的改革可以看出,轉型期往往是社會大變革的關鍵時期。

對清王朝來說,改革是把雙刃劍,它要求組織者必須有大魄力,大智慧,始終把握著改革進程的主動權。老子曾經有一句名言,治大國如烹小鮮。是說治理一個大的國家,不能瞎折騰,要跟煎小魚一樣,慢慢地翻,如若老翻,魚就會爛掉。我以為老子這句話中強調做事的周密與穩妥,這是必要的,但是同時還需要強調高瞻遠矚,洞察先機,把握主動權這樣的雄才大略。清王朝缺乏有遠見卓識的人才,無法從長遠考慮,對待新政改革中的一系列問題不能做到未雨綢繆。

二是轉型期的大變革,涉及到社會利益的重新分配,這時腐敗就成了改革的致命毒藥。

轉型期的大變革涉及到社會利益的重新分配,主持者要具有崇高的使命感,能夠超越一己私利,維護大局公利,以人格魅力來彰顯改革的公信力。我們常常講「時勢造英雄」,反過來,也可以講「英雄造時勢,時勢造民眾」,這是著名哲學家熊十力先生提出的。

在上世紀三四十年代,熊十力先生感覺到國民黨統治實在太腐敗,所以就提出了「英雄造時勢,時勢造民眾」,就是說,國民黨政府的各級領導人如果很有人格魅力,就可以像英雄一樣造時勢,來影響民眾,帶領整個國家社會改善風氣。這與毛主席的名言「政策決定之後,幹部就是決定因素」有著異曲同工之處。由此我們反觀清末爭權奪利的腐敗政治,便可以窺見清政府新政的致命點所在。

所以,我覺得在近代170年中國社會大轉型的過程當中,近三十年的改革是最有成效的,由此而使中華民族的歷史進入了輝煌的嶄新時期。但既然是歷史的轉型期、改革期,那麼風險就會客觀存在。前面我講了清王朝的最後十年,是要以史為鑒知興替。

※中國古代戰爭的十大驚人奇蹟,薛仁貴超牛!

※南朝人口大普查,為何逼得三萬土豪舉刀造反,原因說出來都沒人信

TAG:老何談歷史 |