用換位思考的方式,來理解一下朝鮮戰爭的戰俘問題

原標題:用換位思考的方式,來理解一下朝鮮戰爭的戰俘問題

所謂歷史,就是由某些人記錄的在某個時間,某個地點,某些人發生的某些事。由於記錄者的關係,對同一個事情會有不同的解釋。所以我們要以客觀的眼光來看待那些歷史資料,而不是偏聽偏信,但這並不是說我們就不能完全相信一方面的說法而完全否認另一面的說法。事實就是事實,不會因記錄者的改變而改變。

辨別歷史真偽的時候有一個簡單判斷方法,就是將自己帶入歷史角色。在這裡也如法炮製:先把那些資料撇開,也不管兩岸的統治好壞。想像一下,如果自己就是志願軍戰俘,怎麼選擇?

第一,既然參加的是志願軍,那麼當時的年齡在19歲以上(戰爭開始時18歲應徵,打了一年),1945~1949年就是起碼14歲以上了,應該有自己的判斷能力,在戰爭前發生的國內內戰是親歷的,不管看的過程怎麼樣,誰贏了誰輸了是顯而易見的。

如果要遣返,大多數肯定會選擇勝利的一方。

第二,遠征的戰士都有思親之情。那麼我的親人(大多數戰士沒有妻子,但有父母兄弟)都在哪裡?

如果我在大陸有牽掛——父母,兄弟姐妹,妻兒,我會排除萬難回大陸,同樣,如果至親在台灣,我也會毫不猶豫去台灣。

第三,幾十年的戰爭會造就數目眾多的無牽掛的人或者兩邊都有牽掛的人,去兩邊都難以選擇,那麼就變成了利益選擇。

如果我在海外有資產,我會選擇出去(當然這是不可能的,再笨也不會用當兵被俘然後逃難的方法到海外去,偷渡去香港容易的多);沒有的話,我還是會選擇回家鄉,畢竟台灣對我來說是個陌生的海島,狐死首丘是一種動物本能。

從上面幾條來分析,除了一些特殊的人——有海外關係的和信仰特別堅定的,大多數俘虜都希望能返回家鄉。

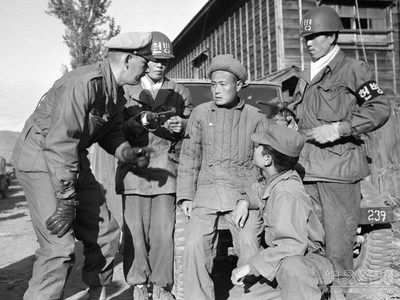

那麼後來的結果——一萬多人被送到台灣,就是個不折不扣的悲劇。為了將他們送到小島上去,採用駭人聽聞的手段來逼迫是可以相信的。

事實上,在戰爭之前,戰俘們的結局不外乎幾個:1.被殺;2.奴隸工;3.放回(古代通常會做記號,比如割掉耳朵,剁掉手指,下次再捉到就殺無赦)。在鐵幕降下,冷戰開始之後,才炮製了所謂戰俘選擇的問題。

資料會不真實,但人的感情和本能是不會做假的,這也許就是所謂「亘古不變的人性吧!

※秦始皇為何不西征大擴張,網友:地方太窮,佔了得倒貼

※這樣的西遊記,在當時怎麼可能不成為禁書呢?

TAG:大V說事 |