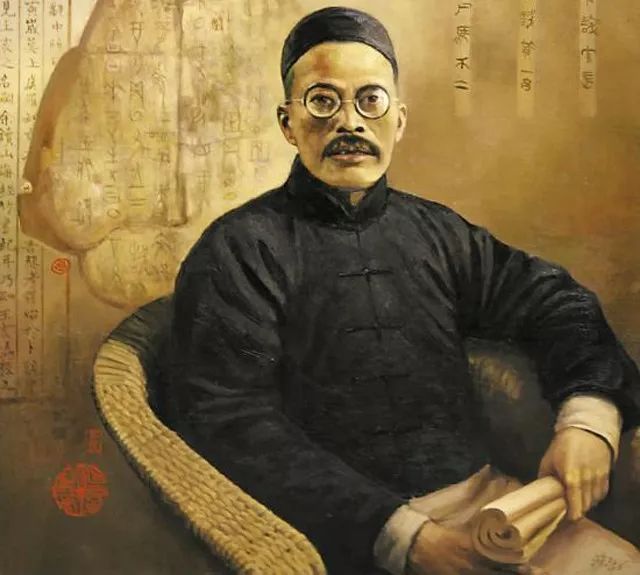

王國維什麼要沉湖自盡?16字遺言引發無限猜想,溥儀說出背後真兇

原標題:王國維什麼要沉湖自盡?16字遺言引發無限猜想,溥儀說出背後真兇

1927年6月2日,著名學者王國維在頤和園昆明湖魚藻軒沉湖自盡,終年50歲。隨後,清遜帝溥儀特賜謚號曰「忠愨」(音:zhōng què;意:忠誠樸實),以表對其忠於清室的緬懷與褒獎。

對於王國維的自殺原因,向來眾說紛紜,但追根究底都是為了「免於受辱」。王國維在最後一次見學生薑亮夫時曾說:「我總不想再受辱,我受不得一點辱!」而他的遺書中也寫道:「五十之年,只欠一死。經此世變,義無再辱」。這16字遺言,引發了無限猜想。無疑,這個「辱」就是導致王國維自殺的直接誘因。那麼,他自殺前反覆提到的「辱」到底指的是什麼呢?

觀點一:

最主流的觀點認為王國維是「殉國」而死。這裡的「殉國」,更準確、更具體說來就是「殉清」。也就是說,王國維無法承受的是「滿清滅亡之辱」。這一說法的最主要倡導者、推動者是以羅振玉為代表的滿清遺老。

羅振玉是晚清著名學者,同時也是王國維的親家(王國維的女兒嫁給了羅振玉的兒子)。沉湖事件後,羅振玉把王國維的「遺折」遞給了溥儀,折上滿是孤臣孽子的臨終忠諫和肺腑之言,這讓溥儀大受感動,於是親發了一則「上論」,讚歎王國維「孤忠耿耿,深堪惻憫」,特賜「忠愨」謚號,另賞兩千大洋安葬費......

觀點二:

國學大師陳寅恪對好友王國維的自殺原因有不同見解。陳寅恪認為,世人極大地貶低了王國維的思想境界,王國維殉得不是清朝,而是中國的傳統制度和傳統文化。王國維把中國傳統道德文化視為自己的最高理想,所以,當王國維誓死守護的東西日漸崩塌,他也就不願苟活下去了。也就是說,陳寅恪認為王國維無法承受的是「傳統道德文化衰敗之辱」。

觀點三:

除了羅振玉與陳寅恪,還有一個人的觀點尤其值得關注,他就是末代皇帝溥儀。王國維死於「殉國」的說法之所以成為主流,最主要的原因就是溥儀對這一觀點的認可,尤其是他賜予王國維的謚號「忠愨」,直接起到了蓋棺定論的作用。但是,溥儀晚年在寫回憶錄時卻對自己當年的誤判大呼上當。上得誰的當呢?羅振玉!

當年,羅振玉是溥儀身邊最重要的肱骨之臣,深得溥儀信任,一言一行皆是舉足輕重,所以當羅振玉把王國維的「遺折」遞給溥儀時,溥儀絲毫未曾懷疑過其真偽。但在後來,溥儀逐漸得知了很多真相。

王國維早年求學期間,曾十分清苦,而羅振玉則給予了他極大的幫助,王國維在日本的研究生活,也是靠著羅振玉的救濟度過的。所以,知恩圖報的王國維一直把羅振玉當做自己的恩人,對羅振玉是百依百順,有求必應,還把自己的女兒嫁給了羅振玉的兒子,二人結為親家。溥儀還披露,王國維為報答羅振玉的恩情,還將自己最早的幾部著作均冠以羅振玉的名字付梓問世,讓羅振玉在學術領域風光一時。

但是,在王國維上任清華大學國文教授後,二人的關係卻逐漸出現裂痕,而這主要是源於羅振玉的得寸進尺,索求無度。由於諸多無理要求未得到滿足,羅振玉便翻開舊賬向王國維討債,還以休掉王國維的女兒為要挾,揚言讓其顏面掃地。在羅振玉的反覆糾纏與威脅下,又窮又要面子的王國維被逼得走投無路,不堪其辱,於是選擇了投湖自盡。也就是說,王國維是死於「羅振玉的逼迫之辱」。至於那個起到了決定性作用的「遺折」,實則是羅振玉偽造的。這是溥儀晚年的觀點。

※從一張52人大合影看杜月笙為人:這張照片價值連城,現在已成文物

※15歲溥儀會見30歲胡適,溥儀用一席話征服胡適,獲得胡適如此評價

TAG:小白兔日記 |