明清以降寧國府市鎮的空間分布及變遷(二)

原標題:明清以降寧國府市鎮的空間分布及變遷(二)

明清以降寧國府市鎮的空間分布及變遷(二)

李甜

3寧國縣市鎮的時空變遷

現存最為齊全的市鎮資料當屬寧國縣,當地市鎮的變遷脈絡較為清晰,值得進一步分析和比較。謝國興曾以寧國縣市鎮為例,分析山區市鎮與地形因素的關係。 可惜他忽視了太平天國戰亂之後外地移民的滲透方向,以及蕪屯公路對部分市鎮的衝擊,在此有必要重新予以審視。寧國縣歷代市鎮的數量變動情況如下:

表 2 寧國縣市鎮的時空變遷(1549-1937)

資料來源:表格第一列的八個數據即為方誌的出版年份,依序參照:嘉靖《寧國縣誌》、順治《寧國縣誌》、康熙《寧國縣誌》、嘉慶《寧國府志》、道光《寧國縣誌》、同治《寧國縣通志》、光緒《重修安徽通志》、民國《寧國縣誌》。

明代嘉靖年間的五個市鎮,主要分布於通往宣城和績溪的交通線上,只有縣東的石口市例外。這種現象一直延續至清初年間,其時只增加一個通往宣城的五河渡鎮。康熙年間,寧國縣境內的市鎮數量猛增一倍,除位於通往績溪的交通要道蟠龍鋪鎮以外,其餘5個新增市鎮全部分布於縣東,反映清代寧國縣東山區腹地的開發態勢。這種局面至嘉慶年間達到頂峰,其時市鎮數量已經達到歷史最高值。道光年間,寧國縣的市鎮數量略有減少,其中縣東減少2個,縣北和縣西各減少1個,縣南增加一個,表明市場整合力度的加強,使得縣內市鎮分布更加均衡。一些市鎮轉瞬即逝,與選址不佳、市場整合相關。如位於三元塔鎮(縣西四十五里河口)僅存在於道光年間 ,該鎮夾在東岸鎮(縣西五十里)與蟠龍鋪鎮(縣西四十里)之間,存在時間非常短暫。謝國興認為清代中葉至民國年間寧國市鎮數目有所減少 ,但結合上文分析可知,其具體變遷過程卻是一波三折。

寧國港口鎮

清末長達十多年的太平天國戰亂,給寧國縣的市鎮帶來巨大衝擊,縣內市鎮數量逐漸萎縮至清初的水平,這在光緒《重修安徽通志》記載中表現得尤為明顯。縣內各區的市鎮分布出現逆轉,縣東萎縮了三分之二,縣西大體維持原樣,縣北先降後升,表明市鎮分布的中心由縣東向縣西、縣北方向轉移,這與太平天國戰後移民的湧入方向有關。寧國縣境內的客民以兩湖地區居多,人口分遷的方向是自西北丘陵向東南山地漸次推進的空間歷程,所以縣境西北生產條件較好的市鎮得到迅速恢復,而縣東和縣南的市鎮逐漸消亡。進入民國年間,縣內市鎮進一步地萎縮,主要分散於縣內的四個具有代表性的區域,其中河瀝溪鎮、港口鎮和胡樂鎮因與徽州地區貿易得到發展,其主要原因是蕪屯公路的通車,使這些地方得到優先發展。此外,作為第三區署所在地的寧國墩鎮,是縣域東部的區域中心,也得到一定程度的開發。

寧國胡樂鎮

4結 論

在傳統社會,皖南的富庶之地「不在城池,而在鄉村」 ,皖南城鎮的規模和組織結構小於鄉村社會,但在物資交流和商品中轉等方面發揮了不可替代的作用。本文首先利用四種地方文獻,梳理清代中期以降寧國府各縣市鎮的分布,詳細考證了寧國府各縣市鎮的大致數量,並根據各縣市鎮的數量差異分為三個檔次:第一檔包括宣城縣和涇縣,第二檔包括實力不相上下的南陵縣、寧國縣和旌德縣;第三檔是太平縣。然後,對明代中後期至民國年間的寧國縣市鎮變遷作了個案考察,修正了謝國興的研究缺陷,指出太平天國戰後移民的滲透方向、蕪屯公路通車等因素,對於寧國縣市鎮空間變遷的影響不容忽視。

南陵西河鎮

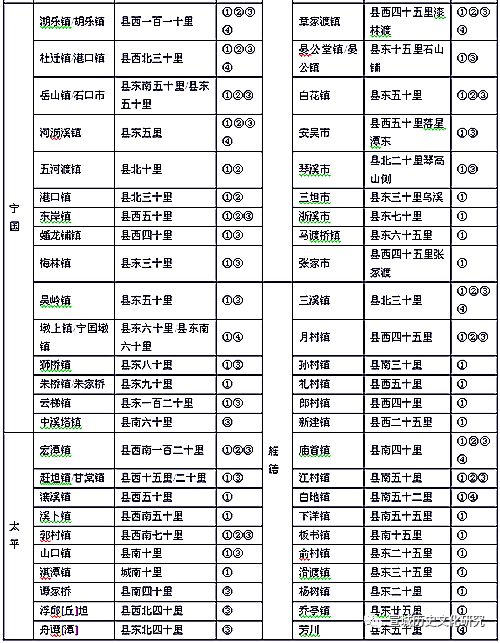

附表1:寧國府各縣市鎮的空間分布

資料來源:①嘉慶《寧國府志》卷十二《輿地誌?鄉都》;②光緒《重修安徽通志》卷四十《關津二?寧國府》;③光緒《安徽輿圖表說》卷三《寧國府》;④民國《安徽第九區風土誌略》,其中南陵、太平兩縣劃屬其他督察區,故統計數據空缺。

(作者系復旦大學社會發展與公共政策學院助理研究員)

※涇縣 「茂林十二碗」(下)

※《永樂大典》中的廣德方誌佚文(二)

TAG:宣城歷史文化研究 |