歷史故事——靠舌頭謀生的張儀

原標題:歷史故事——靠舌頭謀生的張儀

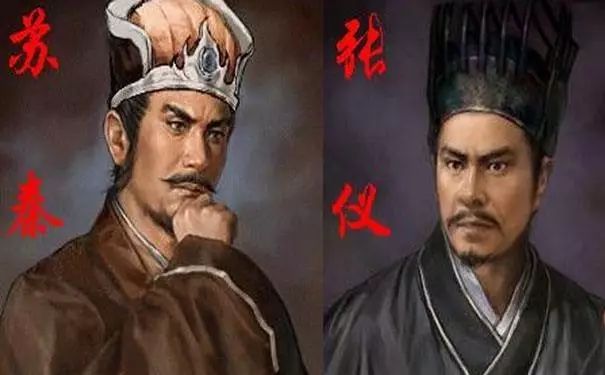

蘇秦和張儀都是戰國晚期有名的的縱橫家或策士,用現在的話說,二人都是國際社會著名的政治家、外交家和社會活動家,用老百姓的話說就是靠耍嘴皮子吃飯的人。然而,就是這兩個文弱書生,以其超人的智慧和詭譎的計謀,憑著三寸不爛之舌,穿梭於國際社會之中,把世界各國玩弄於股掌之上,弄得國際社會風雲變幻,驚濤駭浪。他們的縱橫捭闔,深刻影響著戰國後期群雄之間間並戰爭的形勢,其觀點和思想對後世王朝也產生了深遠的影響。孟老夫子的學生景春大呼說:蘇、張「一怒而天下懼,安居則天下熄」。

蘇秦出身農民,自幼家境貧寒,但他素有大志,曾師從鬼谷子教授演習縱橫捭闔之術多年,然而出道後卻處處碰壁,仕途艱難,後來不得不回到家中繼續苦讀數年。再次出道後,得到燕昭王信任拜為上卿,為報燕王知遇之恩,就到齊國做官而暗中為燕國效力,他為削弱齊國力量達到不能犯燕的目的,多次向齊王出餿主義,弄得齊國四面樹敵,一度滅國。後遊說趙、韓、魏、燕、齊、宋六國「合縱」抗秦,他親自任「縱約長」,一人佩戴六國相印,成了當時名負其實的聯合國秘書長,其權力更是現代意義上的秘書長不能望其相背的。被後人稱為「合縱之父」。

張儀年齡比蘇秦稍長,但出道比蘇秦要晚,生卒年不詳。據說出身魏國名門之後,和蘇秦同為鬼谷子教授的學生,張儀按歲數是蘇秦的老哥和學長,他的仕宦之路不象蘇秦那樣坎坷,總體上還算比較順暢的。由於蘇秦出道較早,為官在前,他就找到小學弟幫忙給自己弄個一官半職,因受到蘇秦的冷遇怒而向秦,得到秦王信任拜其為丞相,居百官之首,成為秦庭的二號人物,權傾朝野。隨後,他賭著一口氣,專門和蘇秦對著干,你不是「合縱」嗎?我就「連橫」,分劃瓦解蘇秦倡導和組織的「合縱」陣營,並終於如願以償。張儀的連橫策略為秦國的東進和崛起產生了積極的推動作用,為秦的最終統一奠定了基礎。被後人稱為「連橫之父」。

等蘇秦得志了,張儀還在悠哉游哉。在一個當楚國宰相的好朋友家裡,作第一等賓客,手面也很大,隨便花錢,蠻不在乎,一般人看他弔兒郎當,好像品行不很高。有一天這位宰相家裡掉了白璧,宰相家裡的人懷疑是張儀拿的,把張儀捆起來打個半死。回到家裡。太太就說他,這冤屈都是讀書讀來的,如果不讀書,就沒有這種事。張儀當然受傷很重,他看見太太這樣難過,就問自己的舌頭有沒有壞,太太告訴他舌頭當然在,張儀就安慰太太不要緊,只要舌頭還在,就沒有關係,我們曾經看了《張良傳》中說的:「以三寸舌為王者師」。

史書記載和後世之人均把二人相提並論。這是有一定道理的。從出道之前看,二人均是一介寒儒,蘇秦更是窮得連飯都吃不上,第一次失敗回家,連窮嫂子都看不起他,不給他飯吃,蘇秦只好有一頓沒一頓地硬撐著,沒日沒夜地「頭懸樑、錐刺骨」地苦讀兵書;張儀雖說是名門之後,也不過是個破落戶弟子,不然就不會跑到深山老林去和鬼先生學習捭闔之術了。但比蘇秦還是要強一些,至少還沒有衣食之虞。從權力擁有程度上看,蘇秦似乎又比張儀稍強,除了出道較早外,張先生還啥都不是的時候,人家蘇秦就是身掛六國相印之人了,六國軍政大事圴決於蘇秦一人,就連虎狼之國秦國因為有蘇秦當權,十五年竟不敢出函谷關,足見其地位和作用。即便張儀後來做了秦國國相,那也只是一國之相,怎能和用有實權的聯合國秘書長相提並論呢?

從實際操作上看,二人基本旗鼓相當,蘇秦倡導的「合縱」不可謂不成功,但張儀主張的「連橫」也卓有成效,都是憑著過人的學識和詭譎的計謀,以三寸不爛之舌把各國君王鼓噪得頭大,大事小事悉聽尊便。從運作的結果上看,張儀有過蘇秦之處,雖然蘇秦「合縱」在先,張儀「連橫」在後,但最終還是讓張儀用「連橫」之術把把蘇秦的「合縱"之策打破,六國終久還是被秦國各個擊破,最終被徹底滅掉。從人生的結局看,張儀明顯比蘇秦要強得多,雖然二人最後都被罷了相,但蘇秦在齊國的陰謀暴露後,被齊王「車裂」而死,而張儀只是被秦逐到魏國老故,怎麼說也算得到了善終。

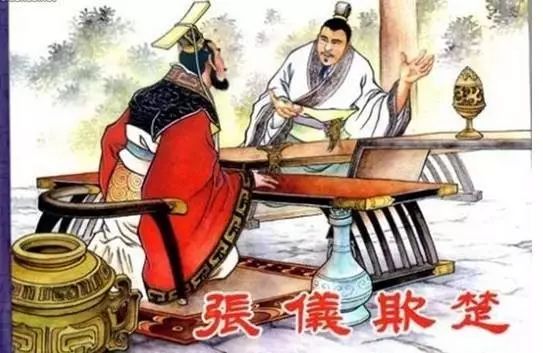

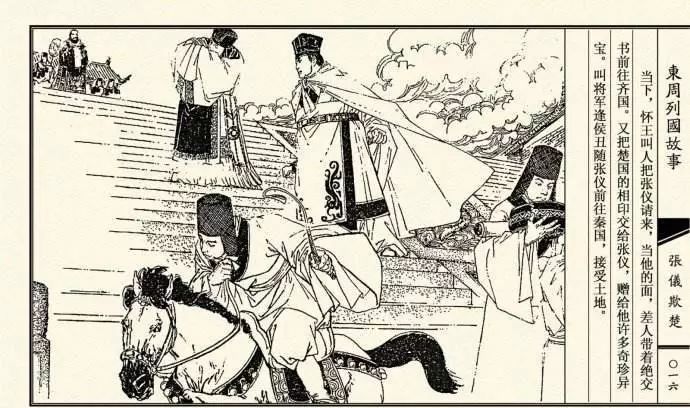

在六國之中,齊、楚兩國是大國。張儀認為要實行「連橫」,非把齊國和楚國的聯盟拆散不可。他向秦惠文王獻了個計策,就被派到楚國去了。張儀到了楚國,先拿貴重的禮物送給楚懷王手下的寵臣靳尚,求見楚懷王。張儀說:「秦王特地派我來跟貴國交好。要是大王下決心跟齊國斷交,秦王不但情願跟貴國永遠和好,還願意把商於(今河南浙川縣西南)一帶六百里的土地獻給貴國。這樣一來,既削弱了齊國的勢力,又得了秦國的信任,豈不是兩全其美。」

楚懷王是個糊塗蟲,經張儀一遊說就挺高興地說:「秦國要是真能這麼辦,我何必非要拉著齊國不撒手呢?」楚國的大臣們聽說有這樣的便宜事兒,都向楚懷王慶賀。只有陳軫提出反對意見。他對懷王說:「秦國為什麼要把商於六百里地送給大王呢?還不是因為大王跟齊國訂了盟約嗎?楚國有了齊國作自已的盟國,秦國才不敢來欺負咱們。要是大王跟齊國絕交,秦國不來欺負楚國才怪呢。秦國如果真的願意把商於的土地讓給咱們,大王不妨打發人先去接收。等商於六百里土地到手以後,再跟齊國絕交也不算晚。」

可楚懷王聽信張儀的話,拒絕陳輟的忠告,一面跟齊國絕交,一面派人跟著張儀到秦國去接收商於。齊宣王聽說楚國同齊國絕交,馬上打發使臣去見秦惠文王,約他一同進攻楚國。楚國的使者到咸陽去接收商十,想不到張儀翻臉不認賬,說:「沒有這回事,大概是你們大土聽錯了吧。秦國的土地哪兒能輕易送人呢?我說的是六里,不是六百里,而巨是我自己的封地,不是秦國的土地。」使者同來一回報,氣得楚懷王直翻白眼,發兵十萬人攻打秦國。秦惠文王也發兵十萬人迎戰,同時還約了齊國助戰。楚國一敗塗地。十萬人馬只剩了兩三萬,不但商於六百里地沒到手,連楚國漢中六百里的土地也給秦國奪了去。楚懷王只好忍氣吞聲地向秦國求和,楚國從此大傷元氣。

張儀先後去魏國四次,終於勸說魏哀王尊秦王為帝。接著,張儀以商於之地欺騙楚懷王,引起秦、楚兩國在藍田大戰,結果楚軍慘敗,被迫與秦國結為盟邦。張儀又趁勢去威脅韓王,他說:「韓國的地勢險惡,百姓都居住在山區,趕上一年糧食歉收,就得吃糠度日。土地方圓不滿九百里,國庫沒有積存兩年的糧食。大王的軍隊全國不足三十萬,而且還包括那些砍柴煮飯的雜役。如果除去防守驛站邊防的兵卒,現有的軍隊只不過二十萬罷了。然而,秦國的軍隊卻有一百多萬,有戰車上千輛、戰馬上萬匹。那些勇猛的戰士,能彎弓射箭、揮戈上陣的,多得不計其數。那些精良的戰馬,一躍兩丈、賓士迅速的,也多得數不盡。山東六國的兵士披甲戴盔,合在一起與秦軍作戰,秦國的士兵卻赤膊上陣,左手提著人頭,右手拿著兵器,結果大敗六國的軍隊。

張儀用欺騙手段收服了楚國,後來又先後到齊國、趙國、燕國,說服各國諸侯「連橫」親秦。這樣,六國「合縱」聯盟終於被張儀拆散了。後來,秦惠文王因為張儀功勞卓著,就封他做了「武信君」,並賜封給他五座城邑。其後不久,秦惠王死亡,其子盪繼位,稱武王。武王自幼討厭張儀,群臣忌妒張儀的又趁機向武王進讒言,張儀也害怕大禍遲早降臨,因而用計辭掉相位,逃到了魏國。公元前310年,張儀病死。至此,一代縱橫家張儀的歷史划上了句號。

TAG:講故事的翁老頭 |