歷史故事——商鞅變法

原標題:歷史故事——商鞅變法

在戰國七雄中,秦國在政治、經濟、文化各方面都比中原各諸侯國落後。貼鄰的魏國就比秦國強,還從秦國奪去了河西一大片地方。公元前361年,秦國的新君秦孝公即位。他下決心發奮圖強,首先搜羅人才。他下了一道命令,說:「不論是秦國人或者外來的客人,誰要是能想辦法使秦國富強起來的,就封他做官。」秦孝公這樣一號召,果然吸引了不少有才幹的人。商鞅在衛國得不到重用,跑到秦國,得到秦孝公的接見。

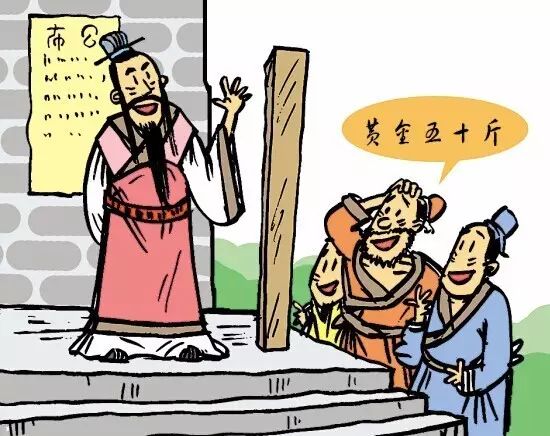

商鞅對秦孝公說:「一個國家要富強,必須注意農業,獎勵將士;要打算把國家治好,必須有賞有罰。有賞有罰,朝廷有了威信,一切改革也就容易進行了。」秦孝公完全同意商鞅的主張。可是秦國的一些貴族和大臣卻竭力反對。秦孝公一看反對的人這麼多,自己剛剛即位,怕鬧出亂子來,就把改革的事暫時擱了下來。過了兩年,秦孝公的君位坐穩了,就拜商鞅為左庶長(秦國的官名),說:「從今天起,改革制度的事全由左庶長拿主意。」商鞅起草了一個改革的法令,但是怕老百姓不信任他,不按照新法令去做。就先叫人在都城的南門豎了一根三丈高的木頭,下命令說:「誰能把這根木頭扛到北門去的,就賞十兩金子。」

不一會,南門口圍了一大堆人,大家議論紛紛。有的說:「這根木頭誰都拿得動,哪兒用得著十兩賞金?」有的說:「這大概是左庶長成心開玩笑吧。」大伙兒你瞧我,我瞧你,就是沒有一個敢上去扛木頭的。商鞅知道老百姓還不相信他下的命令,就把賞金提到五十兩。沒有想到賞金越高,看熱鬧的人越覺得不近情理,仍舊沒人敢去扛。

正在大伙兒議論紛紛的時候,人群中有一個人跑出來,說:「我來試試。」他說著,真的把木頭扛起來就走,一直搬到北門。商鞅立刻派人傳出話來,賞給扛木頭的人五十兩黃澄澄的金子,一分也沒少。這件事立即傳了開去,一下子轟動了秦國。老百姓說:「左庶長的命令不含糊。」

商鞅知道,他的命令已經起了作用,就把他起草的新法令公布了出去。新法令賞罰分明,規定官職的大小和爵位的高低以打仗立功為標準。貴族沒有軍功的就沒有爵位;多生產糧食和布帛的,免除官差;凡是為了做買賣和因為懶惰而貧窮的,連同妻子兒女都罰做官府的奴婢。秦國自從商鞅變法以後,農業生產增加了,軍事力量也強大了。不久,秦國進攻魏國的西部,從河西打到河東,把魏國的都城安邑也打了下來。

公元前350年,商鞅又實行了第二次改革,改革的主要內容是:

一、廢井田,開阡陌(阡陌就是田間的大路)。秦國把這些寬闊的阡陌剷平,也種上莊稼,還把以前作為劃分疆界用的土堆、荒地、樹林、溝地等,也開墾起來。誰開墾荒地,就歸誰所有。土地可以買賣。

二、建立縣的組織,把市鎮和鄉村合併起來,組織成縣,由國家派官吏直接管理。這樣,中央政權的權力更集中了。

三、遷都咸陽。為了便於向東發展,把國都從原來的雍城(今陝西鳳翔縣)遷移到渭河北面的咸陽(今陝西咸陽市東北)。

這樣大規模的改革,當然要引起激烈的鬥爭。許多貴族、大臣都反對新法。有一次,秦國的太子犯了法。商鞅對秦孝公說:「國家的法令必須上下一律遵守。要是上頭的人不能遵守,下面的人就不信任朝廷了。可是太子是國君的接班人,是不能施刑的,結果便拿定對太子太傅公子虔和太子少師公孫賈當替罪羊,一個被割掉了鼻子,一個在臉上刺了字。當時商鞅深得秦孝公的寵信,權勢極盛,太子拿他也無可奈何。

滿朝大臣知道這件事情後,都覺得以太子的身份都受到如此的懲罰,便人人自危,再也不敢多生事端。商鞅處治太子的師傅,雖然打擊了保守派的氣焰,但保守派的實力仍然存在,沒有被連根拔起。這次事件也讓保守派和商鞅之間的矛盾越來越深,太子受到這樣的處罰,也是心中有氣。這消息傳遍了全國之後,國人競相遵守商鞅的新法,令行禁止。秦國的經濟和軍事實力都大大增強了,經過幾次戰爭,佔領了鄰國魏國的大片土地,並將首都從櫟陽遷到了咸陽,勢力已經指向中原,時時都有向東進兵、進攻六國的可能。

商鞅在秦國做了十年的宰相,宗親皇室貴族們對他多有怨恨,因為他制定的新等級制度讓他們的地位岌岌可危。有人因此勸告他,希望他為自己尋找退路。這時,有個叫趙良的名士見到商鞅,作了長篇的勸說,希望他不要貪污慕名,應急流勇退,方可稍得安全,趙良還特別指出商鞅所面臨的危急局面,不僅來自皇親國戚們的怨恨,而且也來自己功高震主所造成的臣君難容的危難性。但商鞅過分相信自己的能力,而且覺得自己制定的法令嚴明如山,諒那些貴族也做不了什麼。可是他就是因為這種致命的自負,繼續對貴族和保守派推行高壓政策,讓他們團結在一起,等待時機報復商鞅。

終於,在秦孝公去世後,太子即位,是為秦惠王。保守派和大貴族們趁機以謀反的罪名狀告商鞅。商鞅無路可逃,最終被擒,身受車裂之刑,他的家人也被殺掉。他死之後,因為他的法令確實對秦國的強盛有巨大的用處,所以,得以保留下來,被歷代秦國帝王所沿用。秦孝公一死,商鞅便喪失軍政權力,束手待擒的事實也明白告訴人們,孝公對其後事是作了精心安排與準備的。從孝公生前行為來看,一方面表現了對商鞅變法與執政的支持,表現了對商鞅的信任,但另一方面又始終把商鞅擺在變法與執法的第一線,使其處於矛盾衝突的中心地位,變法中守舊勢力的仇恨與敵意都集中到商鞅一人身上,特別是商鞅為變法而同太子一派結下的仇怨,成為商鞅未來的致命威脅。

然而我們卻看不到孝公為緩和商鞅與太子之間矛盾而做過什麼努力,也看不到他為保障商鞅未來安全而採取過什麼措施。當然,為自己繼承人的前途考慮,由繼承者除去商鞅卻是有益無害的事,一方面可以使那些在變法中受打擊的貴族出一口氣,緩和統治階級內部矛盾,提高惠文王的聲望。另一方面,變法的完成已使商鞅失去了原來的價值,且德高望重的老臣是年少的秦惠王難以駕馭的,這是孝公不會看不到的。因此,商鞅悲劇的發生就成了在所難免的事情了。不過也有另外的說法,有說孝公在死前曾給予商君一萬精銳鐵騎,而是商鞅自己為了秦國的安危主動交出了部隊,在推薦了司馬錯和樗里疾(後來屢建奇功)兩位大才後慷慨赴死,使秦國穩定。

TAG:講故事的翁老頭 |