文物介紹——王羲之的《上虞帖》

原標題:文物介紹——王羲之的《上虞帖》

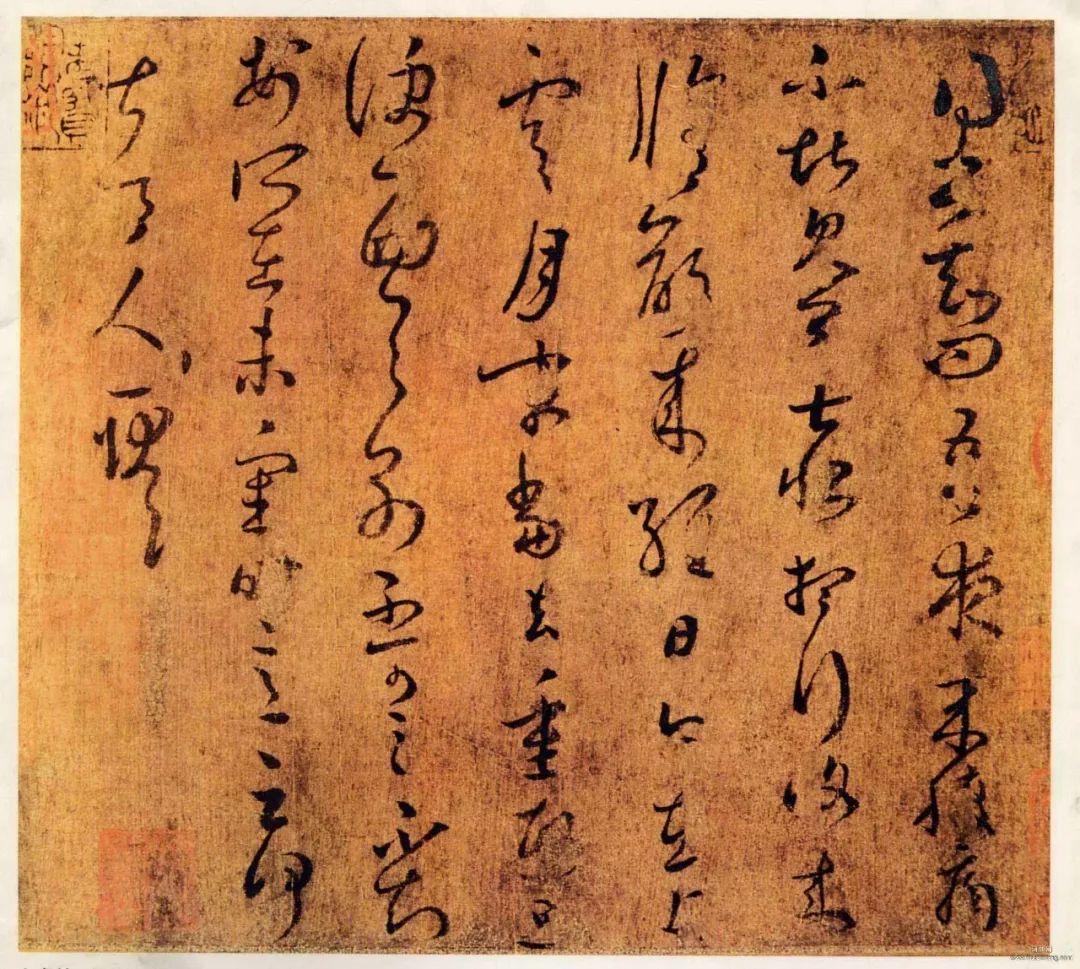

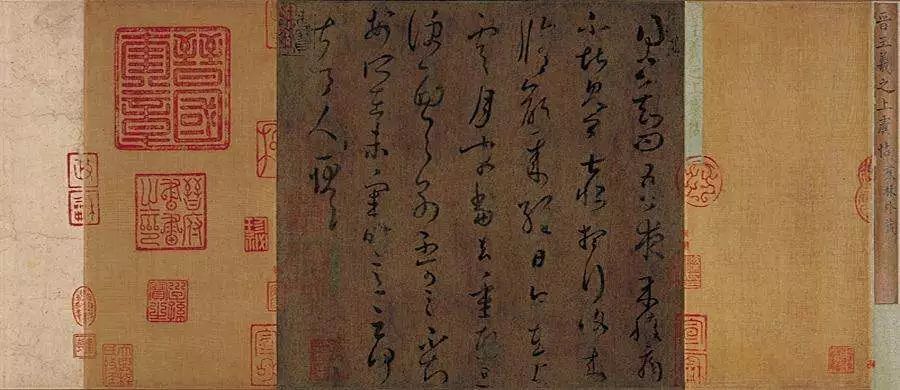

《上虞帖》又名《夜來腹痛帖》,為晉朝王羲之的書畫作品,唐人摹本。紙本,草書,縱23.5厘米,橫26 厘米,7行共58字。現收藏於上海博物館,是上海博物館的鎮館之寶。收刻於《淳化閣帖》、《澄清堂帖》、《大觀帖》等刻帖中,明詹景鳳《東圖玄覽》、清安岐《墨緣匯觀》著錄。《上虞帖》全帖共七行五十八字,根據釋文看,當是王羲之寫給親友的一則簡扎,是王羲之因病未能得見朋友一面,信中也提到其他親戚朋友的近況。帖中較多使用中鋒運筆,體勢超逸優遊,靈動卓約,與章草相比,筆畫中隸意漸失,字體間連貫流暢,說明此時王氏的書法,在總結前人的基礎上,已有了很大程度的創新。

這封信的內容是:得書知問。吾夜來腹痛,不堪見卿,甚恨!想行復來。修齡來經日,今在上虞,月末當去。重熙旦便西,與別不可言。不知安所在。未審時意云何,甚令人耿耿。帖中提到的「修齡」,是王羲之從弟王胡之的字;「重熙」,是王羲之的妻弟郗曇的字;「安」,是晉太傅謝安。帖中言「不知所在」,可知謝安其時不在上虞。謝安屢舉不起,當時在朝士大夫頻有煩言,至有「安石不出,將如蒼生何」之語。今又不知其所在,故云「未審時意云何」。又,王胡之為司州刺史,未行而卒,事在公元356年(東晉永和十二年)。據帖中所記王胡之、郗曇二人之事皆發生於356年,則寫作此帖也當在此年,因此《上虞帖》風格屬於王羲之晚年書風。

《上虞帖》的草法隨意洒脫,輕鬆自然,不拘小節。首先,在筆法上它不是靠輕重提按變化來豐富線條內容的,而是以節奏和運行速度(疾澀之變)來充實線條內涵,提按為輔。其次,結構上強調開合變化,收放自如,所以字形構架的視覺效果顯露出一種「張力」的特徵。《上虞帖》為《宣和書譜》所載《得書》三帖之一。左右兩上角皆鈐有南唐墨印「集賢院御書印」半印、「內合同印」朱印,宋徽宗趙佶的泥金書籤題「晉王羲之上虞帖」,「政和」、「宣和」以及雙龍朱文圓印。而一方「政和」朱印正押在左上角的「集賢院御書印」墨印之上。卷的前後隔水及拖尾尚有宋徽宗的「御書」葫蘆印、「內府圖書之印」。北宋內府的原裝尚完好無損。南唐「集賢院御書印」、「內合同印」,即宋人所稱的「金圖書」。傳世古書畫上並用此兩印者,獨見此《上虞帖》,而南唐的「內合同印」,尤為其他古書畫上所未見。

《上虞帖》在明代藏晉王府,旋歸韓逢禧。至清初為保和殿大學士梁清標所藏。清嘉慶時為翰林商載所收。後又歸大興程定夷。明人詹景風將之著錄於《東圖玄覽》,並推許為「唐摹之絕精者」。1969年10月移上海博物館。此幅《上虞帖》被定為贗品。複查時,負責書畫鑒定、傳拓工作的萬育仁認為不像贗品。1975年,經謝稚柳鑒定,又經上海博物館科學實驗室用軟X光透拍,顯現出南唐內府的收藏印「內合同印」朱印和「集賢院御書印」墨印,於是斷定此《上虞帖》為唐摹本。此帖由裝裱大師嚴桂榮先生修復。嚴桂榮在上海博物館修復《上虞帖》時使用了「火燒法」古書畫裝裱與修復方式,使帖色深褐、紙本破碎、有18處損壞的唐摹本重現光彩。

昇平五年,即公元361年,王羲之59歲,早已進入垂暮之年。五月,東晉穆帝逝世。四天後,司馬丕奉太后令繼承帝位,大赦天下。見到赦書,抱病在剡縣金庭的王羲之,寫了一封《賀表》,因為體力衰竭,表文很短,他祝賀皇帝陛下,應期承運,踐登天祚,「普天率土,莫不同慶。」另外,他報告「臣抱疾遐外,不獲隨例,瞻望宸極,屏營一隅。」這是王羲之最後的一篇文表。在普天同慶的日子,在給皇帝上賀表的時候,專門寫上自己「抱疾遐外,」可見,病情到了非一般的程度。

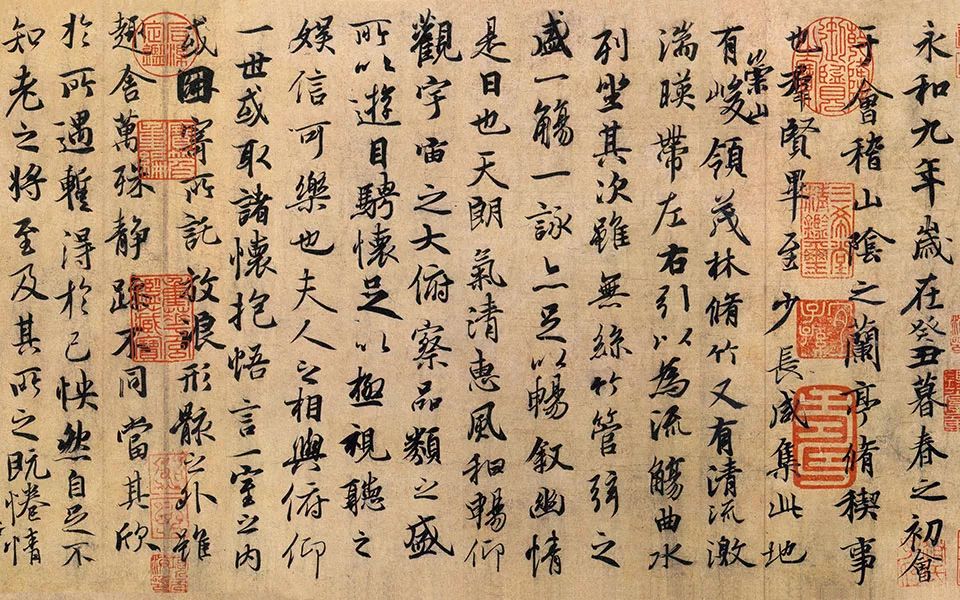

時間過得多快,這時,離蘭亭盛會才剛剛過了9年。那是永和九年,歲在癸丑。暮春之初,時任會稽內史、右軍將軍的王羲之,邀請謝安、謝萬、孫綽等41位名士,相聚於會稽山陰的蘭亭,王羲之就此寫下天下第一行書《蘭亭序》。此時,王羲之書法已到了黃金時期。

晚年的王羲之因服寒食散而致病,深受其苦。王羲之故鄉琅玡是天師道發源地,王氏世奉天師道,為家族世傳之宗教。王羲之在家庭與時代的熏染下,對老莊學說及神仙之術深信不疑,他與道教中人往來甚密,採藥不遠千里,共修服食,終至疾病纏身。王羲之《上虞帖》書中第一行有「吾夜來腹痛不堪」語,知其晚年因病深受其苦。也就在公元361年,59歲的王羲之卒於會稽金庭(今浙江紹興)。

※歷史故事——聖人孔子

※文物介紹——唯一一件完整天藍釉的北宋汝窯天藍釉刻花鵝頸瓶

TAG:講故事的翁老頭 |