蘭台說史?丟人丟到日本的抗戰神劇是如何拍出來的

原標題:蘭台說史?丟人丟到日本的抗戰神劇是如何拍出來的

近日,日本一本名為《抗日神劇大百科》的新書出爐,毫不意外的迅速躥紅一海之隔的中文互聯網。

《抗日神劇大百科》(原名《抗日神劇讀本:出乎意料的反日·愛國喜劇》)

該書的作者岩田宇伯是位普通上班族,某次出差中國的經歷讓其偶然邂逅了中國抗日神劇,從此一發不可收拾,瘋狂迷戀上了他眼中所謂的「反日·愛國喜劇」。在《抗日神劇大百科》一書中,岩田不僅細緻梳理了共計21部、678集、30180分鐘的抗日神劇的複雜故事梗概、演員採訪和人物關係,還兼具中文教學功能,實在是當之無愧的實用「百科」。

《抗日神劇大百科》內容豐富

鄰國人多少顯得有些誇張的「認真嚴肅」態度,只能令國人汗顏不已。此前在國內已廣受網友吐槽的「抗戰神劇」,終於丟人丟出國門,可謂授人以柄,貽笑大方。臉紅之餘,我們不禁要問,這些恥辱的抗戰神劇到底是如何拍攝出來的?

「神劇」起源於海峽對岸

其實,以過度娛樂化、「武俠化」著稱的所謂抗戰神劇,並非大陸的創造,而是海峽對岸早已玩膩的老套路。

日漫致敬「手撕鬼子」的「中華大切斷」,威力堪比「北斗百裂拳」

早在三四十年前,「解嚴」之前的台灣也拍過大量類似的「神劇」,當時幾乎所有的台灣一線影星都出演過這種抗戰片。與如今大陸同行們的同類作品相比,台灣「抗戰神劇」的故事、人物、情節相對要考究得多,還並不算特別得粗製濫造。

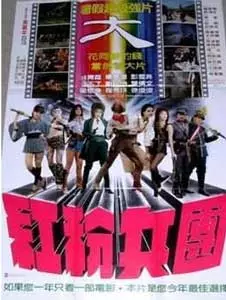

1982年由林青霞、楊惠珊主演的電影《紅粉兵團》,便是此類高度娛樂化的抗戰影視劇的代表作。故事情節詭異中透著香艷:由林青霞扮演的獨眼女土匪帶領手下六名女將前往搗毀日軍的「生化城」。六女將出身不同,有神槍手、扒手甚至青樓娼妓,手段也五花八門,看家「絕招」各顯神通,經過一場既愉快又養眼的鬧劇式打鬥,最終毫無意外成功完成了任務。

老雜誌中的《紅粉兵團》海報

從某種程度上,影片《紅粉兵團》已經具備了如今大陸抗戰神劇的一切特徵,但台版抗戰神劇的好時光並不持久,隨著政治風潮突變,「戒嚴」解除,台灣社會的內外環境都發生了巨大變化,抗日電影很快銷聲匿跡。多年以後,大陸才開始有樣學樣對台灣的經驗照搬照抄。並且,與台灣一樣,大陸「抗戰神劇」也是一種特殊的「政策劇」。

首先,大陸的電視台作為事業單位,並非完全市場化的媒體或娛樂平台,擁有固定的宣傳任務。在幾乎每年都有的諸如長征、建軍、反法西斯之類的紀念活動里,能及時穩定推出的應景內容,大概也只有既高舉主旋律旗幟,又能滿足商業需求的的抗戰片了。

曾經的國民女神林青霞在《紅粉兵團》劇組留影

但國內有志於歷史、戰爭題材劇作的編劇們,會發現留給他們發揮的空間非常狹窄,很多不可抗力將干涉劇本的創作。有沒有民族問題?有沒有宗教問題?對歷史人物的刻畫是否與教科書一致?在劇本創作的階段,這些問題就足以讓一個歷史劇失去真實性的依據。

為規避風險,編劇們一般會採用較規範的文本、臉譜化的人物與公式化的劇情來進行創作,只能靠諸如宮斗、權術、三角戀來豐富劇情。為了更多的出「活」,很多著名編劇會把寫作劇情大綱的任務交給學生兼職,也就自然更不會對歷史細節進行嚴格的考證。

如今「手撕鬼子」已經成了抗戰神經的代名詞

不過,再粗製濫造,抗戰神劇畢竟還得經過市場的檢驗。令人意外的是,神劇們的收視率表現大多不錯,據說熱門抗戰神劇的利潤普遍高達200%,而以「手撕鬼子」聞名的《抗日奇俠》,更成為當年多家電視台的收視冠軍。在電視日趨沒落的今天,這又是如何做到的?

中老年觀眾才是「神劇」的擁躉

只顧網路漫天吐槽的年輕人當然不會想到,幾乎所有的所謂「抗戰神劇」,都只在國內三四線城市電視檯面對中老年觀眾推出,也只有他們,才會堅守電視這塊最後的陣地。在這些發行渠道上,推廣費用極低,回報雖少,但只要控制好成本,依然能夠得到一個不錯的效費比。

說來令人心酸,對於獨守空巢的中老年觀眾而言,看電視未必需要多麼得專心致志,很多時候不過是在晚上無聊時聽個響聲,排遣一下寂寞而已。當然,如果中老年朋友真願意認真觀賞,他們也未必會覺得劇情有多麼得不堪。中老年觀眾有自己獨特的一套審美偏好,國產「抗戰神劇」的俗濫套路,幾乎招招踩在他們的心窩裡。

《地道戰》劇照

上世紀五六十年代的《地道戰》、《地雷戰》等經典抗戰電影早已莊嚴宣告:敢在美帝航母面前逞凶的日寇,最後總會被我抗日群眾智慧的象徵--土地雷所制服。當代抗戰神劇繼承了這種革命浪漫主義傳統,包裝以新潮噱頭,在上了年紀的觀眾們眼中,無疑透著一股時髦與親切並存感的摩登感。

某種程度上,或許應對抗戰神劇多一些寬容與理解,子女們遠在北上廣為求溫飽而自顧不暇的日子裡,正是這些劇集陪伴空巢老人們度過一個個慢慢長夜。

對演員們來說,抗戰神劇也是最能體現「中國夢」的劇種,哪怕演技平庸長相普通,走紅前景黯淡,只要一不怕苦二不怕死(角色難免犧牲),總有接不完的戲,賺不完的錢。

當「抗戰神劇」們通過這樣的方式,一次次獲得成功之後,觀眾群體也隨之持續發生著演化。那些但凡對劇情、製作細節稍有追求的觀眾都將逐漸被排除出收視群體,留下的,心理預期只會越來越低,越來越習慣於這種懷舊復古卻又粗製濫造的敘事方式。

也正因此,抗戰神劇們從不畏懼一二線城市青壯年網民的冷嘲熱諷。享受吐槽快感的人,並不實際擁有遙控器投票權。真正應該有所警惕的,倒是那些有志於進入影院與進口大片一較票房高下的國產歷史類電影。對於這些導演而言,想要拍好一部歷史戰爭電影,並不是一件容易的事。

中國戰爭片想要認真「打一仗」有多難?

中國的歷史、戰爭影視劇劇,在靠譜之路上確實存在著大量客觀不利因素。從根子上講,戰爭場景的細節還原所依託的戰史研究,中國相較於歐美可謂極為落後。

至於落後的原因,祖先或許需要承擔一定的責任。中國史料中關於戰爭的描述,先天不足。史家文言筆法典奧,頗具美感,但也存在精確性不高,具體信息模糊的缺點。撰史者在敘事時為求文字精簡,也傾向於丟失大量具體史料。巧婦難為無米之炊,後世學者很難據此還原戰爭的具體細節。當然,更直接的原因還是學術圈對戰爭史研究的長期漠視。

作為記載春秋時代戰爭比較詳細的《左傳》其對戰爭場面的描寫也僅僅是「敵左軍潰,敵右軍敗」之類的隻言片語

古代戰爭如此,近現代戰史研究的情形也相當不容樂觀。官方修訂的戰史,重政治宣傳而輕細節梳理,很難據以還原戰場。即使是發生不久的戰鬥,具體情形也常不甚瞭然。至於中國老兵的回憶錄,則素以魔幻離奇著稱,用來改編抗日神劇也算恰如其分。

遇到較真的導演希望再現一些真實歷史細節,也常受制於大多數劇組低下的水準而難以如願。在國內,道具製作、場景美工、現場導演,大多數都是職業技術人員、「老師傅」們的天下,很少有劇組會將諸如古代兵器、甲胄的復原製作交給相關專家團隊。這裡既有經費、時間的問題,也有認識不足或是工序流程上的缺陷。即使劇本提出了明確的道具要求,在實際拍攝時也會不可避免的縮水。

由此可知,想要看到一部能夠稍稍比肩《天國王朝》、《亞歷山大大帝》的國產歷史戰爭題材電影,國內影迷們還需漫長的等待。

TAG:歷史學堂 |