中國名將在該國留下五根銅柱,此國感覺恥辱卻不敢拆,原因很詭異

原標題:中國名將在該國留下五根銅柱,此國感覺恥辱卻不敢拆,原因很詭異

文/格瓦拉同志

從秦朝開始到五代初期,越南曾接受中國的統治長達千餘年時間,此後則作為附屬國,又對中國稱藩長達九百餘年時間,無論怎樣看,都跟中國有著牽扯不斷的聯繫。歷代王朝為宣示在越南的主權,曾在該國留下很多標的物,其中最著名的,便是東漢名將馬援樹立的兩根銅柱。那麼,這兩根銅柱都樹立在何處?保存狀況如何?這一切,還要從東漢光武帝年間,發生在交趾的二征起義說起。

東漢名將馬援的銅像

建武十六年(公元40年),交趾豪族姐妹征側、征貳舉兵造反,一舉攻克府城,並殘殺太守蘇定等官吏。隨後,九真、日南、合浦等郡的土著也紛紛舉兵造反,並依附於征氏姐妹,漢朝在當地的六十多座城池一時間全部淪陷。光武帝聞訊後,立即派遣名將馬援從海路進討。兩年後,馬援率漢軍在浪泊擊潰叛軍,又經過半年時間的搜捕,終於將二征姐妹抓獲,並送往洛陽處決。交趾叛亂至此大致平息。

擒獲二征姐妹後,馬援又率樓船兩千多艘、士卒兩萬餘人,在交州掃蕩二征餘黨都羊等人,從無功一直打到巨風,前後數十戰、俘斬五千餘人,終於穩定了當地的局勢(「援將樓船大小二千餘艘,戰士二萬餘人,進擊九真賊徵側餘黨都羊等,自無功至居風,斬獲五千餘人,嶺南悉平。」見《後漢書·卷二十四·馬援列傳第十四》)。

關於二征起義的漫畫

馬援在肅清叛黨後,並沒有即刻班師回朝,而是在交州從事戰後的恢復工作,每到一地都要組織人力修建城池、開渠引水,發展農業生產。同時,為調節原住民與漢朝官吏、移民的矛盾,馬援又將當地的頭人們召集在一起,向他們重新申明漢朝的法律法令,並要求他們據此修改本部族的傳統風俗,以此使得二者相適應。從此以後,當地各部族便始終遵行馬援所申明的法律,局面逐漸穩定下來。

援所過輒為郡縣治城郭,穿渠灌溉,以利其民。條奏越律與漢律駁者十餘事,與越人申明舊制以約束之,自後駱越奉行馬將軍故事。引文同上。

馬援在交趾等地前後停留三個年頭,然後於建武二十年(44年)班師回朝。在正式啟程之前,馬援又在漢朝極南邊界上樹立兩根銅柱,一來與南邊的西屠國(今越南南部古國名)確定分界線,二來誇耀戰功。馬援在樹立銅柱後,又命人在銅柱上刻下咒文「銅柱折,交趾滅」,意在防止原住民出於羞憤將銅柱拆毀。

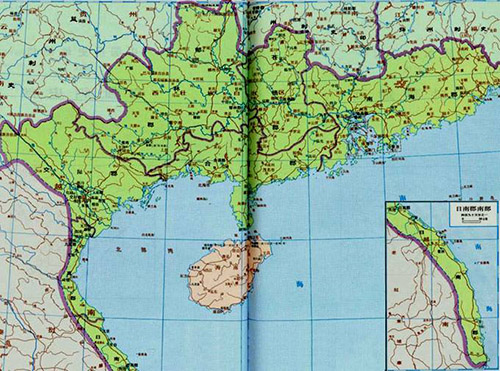

漢朝時期交趾地圖

銅柱在越南樹立後數百年間,當地土人對這兩根銅柱既羞恥又憤怒,想把它們推倒、拆毀的大有人在,但每每都會被熟悉咒文的人勸阻。他們既憤恨這兩根銅柱,又懼怕咒文真的會生效,擔心銅柱一旦折斷,會給他們帶來難以想像的災難,便只能用投擲瓦塊、石頭的方式來泄憤。漸漸地,瓦塊、石頭越來越多,最終竟然堆積成兩座山丘。

建武十九年,馬援植兩銅柱於象林南界,與西屠國分疆,銘之曰:銅柱折,交趾滅。」越人每過其下,以瓦石擲之,遂成丘。見《水經注·卷三十六》注引《林邑記》。

關於馬援樹立兩根銅柱的位置,各種史書、地理方誌記載不一,但似乎只有《太平寰宇記》的記載最靠譜。在該書第171卷中曾引用《嶺表錄》的資料稱,唐朝愛州軍寧縣境內明確發現有馬援所立的銅柱,當時韋公幹在此地擔任刺史,為貪圖錢財,便準備將銅柱錐碎熔煉,然後賣與商人。

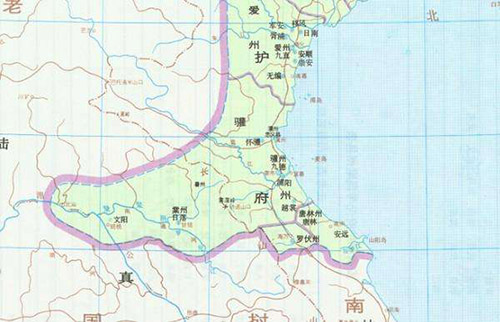

唐朝時期愛州地圖

消息傳出後,當地土著認為銅柱是神物不得毀壞,於是群起反對,並向韋公幹的上司、安南都護韓約申訴。韓約收到消息後,立刻致書韋公幹,要求他立刻停止拆毀銅柱的計劃,馬援銅柱由此躲過一劫。按照今天的地理位置分析,唐代的愛州即今天的越南清化市,而軍寧縣的位置又比清化市稍微靠北。那麼據此分析,馬援銅柱的位置大體上位於清化市以北,約北緯20度處。

不過隨著越南在五代初期脫離中國、走向獨立,這兩根銅柱的保存狀況再度成迷,但考慮到當地土著對銘文的深信不疑,他們極可能以某種形式將銅柱保護起來,以防止狂熱分子將其拆毀,但至於具體在今天什麼位置,就不得而知了。

※中國唯一以黑人為主角的小說,主人公武藝高超,一項絕技令人嘆服

※皇帝對使臣講:賠款別超百萬,宰相:過三十萬要你死,任務竟完成

TAG:文史磚家 |