為什麼說旅途中的大媽像仙女?

原標題:為什麼說旅途中的大媽像仙女?

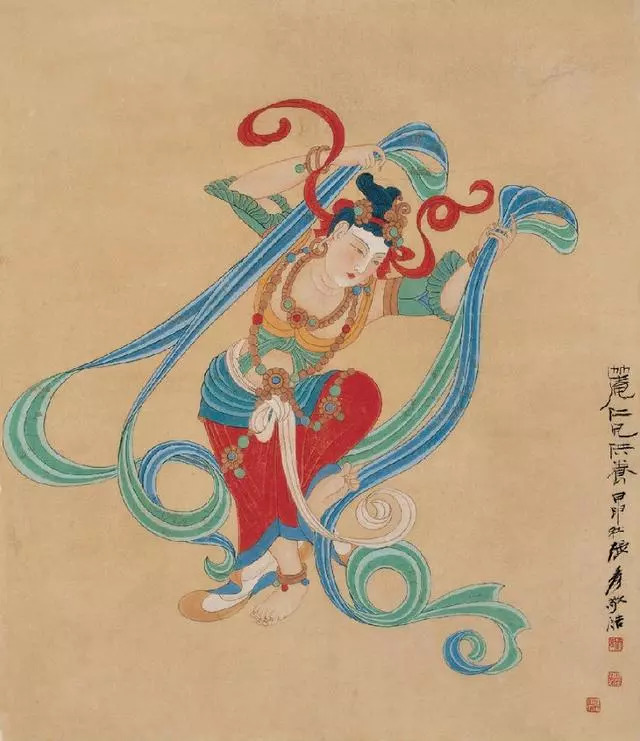

張大千《敦煌舞伎》

一到了夏季,中國大媽們就開始蠢蠢欲動,因為帶著旅行利器——絲巾拍照的季節又來了!

傳說有些大媽要湊成「赤橙黃綠青藍紫」七色絲巾,才肯踏上旅途呢。

有段時間大媽們照相帶七條絲巾的新聞還上了微博熱搜,可見中國大媽們對於絲巾的喜愛了。

為什麼中國大媽旅行喜歡帶色彩斑斕的絲巾呢?

先來看一組旅行美照:

首先,色彩斑斕的絲巾用途的確很廣,旅行的時候戴上它,你可以把它披在身後當作披風扮「超人」:

還可以把它揮舞過頭頂,讓它「隨風飛翔自由是方向」:

可以把它披在肩膀上,冒充一下古代的貴妃:

如果你恰巧在霧都旅遊,還可以蒙在頭上防止霧霾:

一條絲巾,四種用法,可以說絲巾買的也是很值了。

什麼?你覺得大媽揮舞絲巾的模樣丑?

不,年輕人,你要知道,大媽心中的自己是這樣的:

在絕大多數中國大媽的心中,自己在旅途中揮舞絲巾的模樣,跟年輕女孩揮舞大紅色長裙裙擺的模樣:

是一模一樣的!

事實上,不僅跟她們是一模一樣的,還比她們多了一層文化氣息!

因為揮舞絲巾這件事,在中國歷史上由來已久,在古代,揮舞絲巾的都是真·仙女。

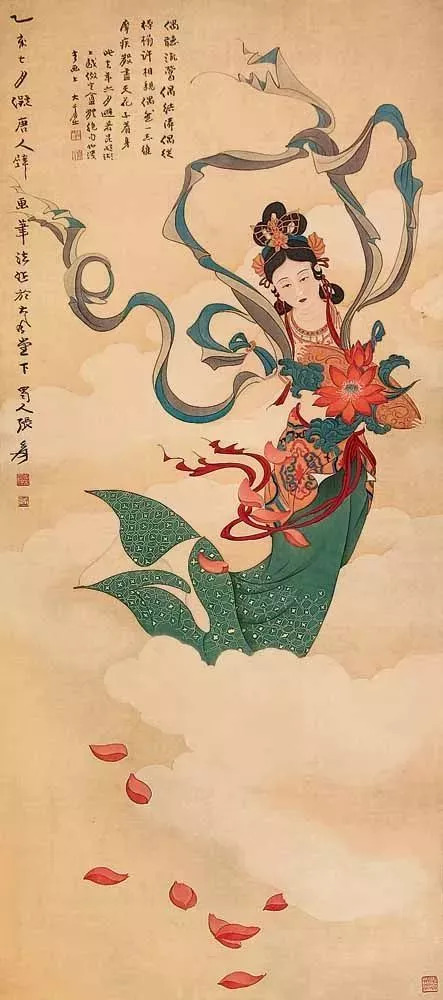

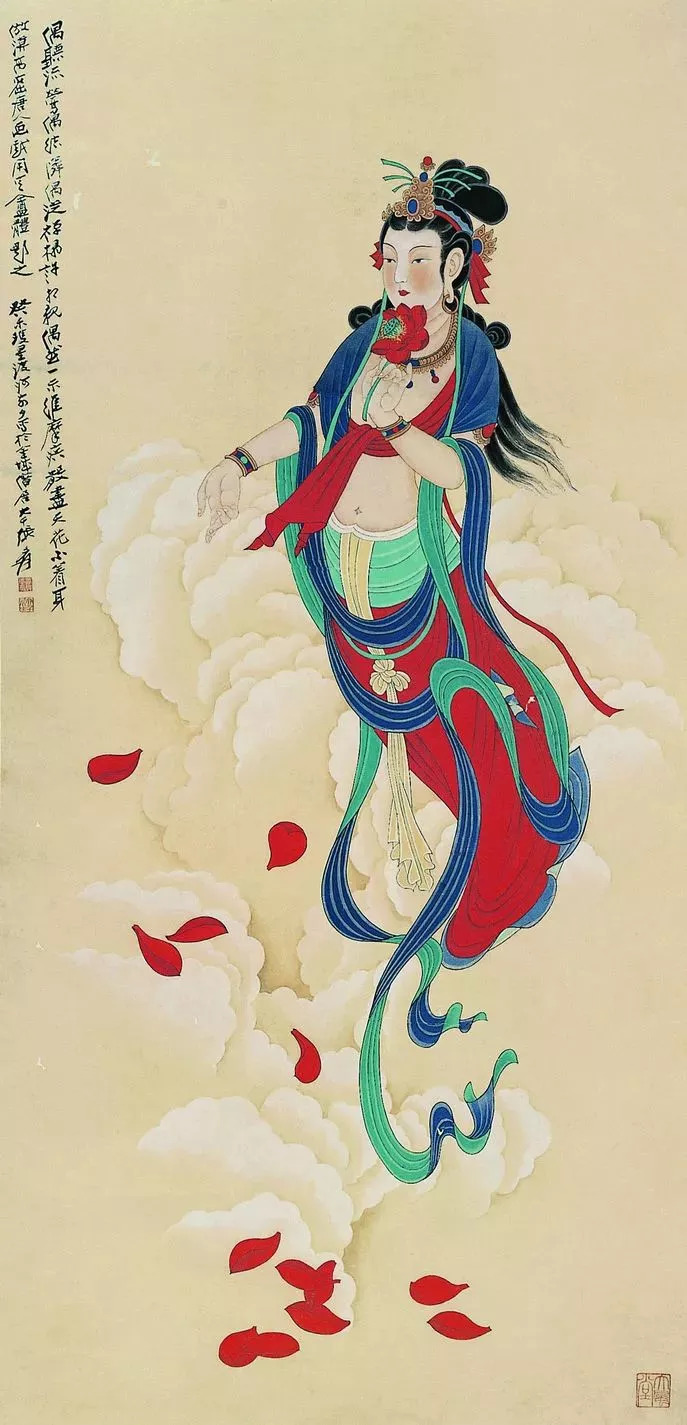

在中國人的想像里,仙女都是「不食人間煙火」的,如何不用文字只用形象就讓人看出此女子不食人間煙火呢?古人想來想去,覺得「飄著」的仙女形象很符合他們的想像。

既然都不落地行走,飄來飄去了,當然不是凡塵女子而是從天而降的仙女了。

古代講究「意會」,一條披在身上飄著的絲巾,於無形處體現了仙女臨風而立的風姿,可謂是高雅脫俗。

只不過在古代,那條絲巾叫做披帛。

東晉顧愷之《洛神賦圖》中的仙女形象,便是披著披帛的女子。

東晉 顧愷之《洛神賦圖》局部

披帛在中國的廣泛運用,是在唐朝。

《舊唐書輿服志》里這麼說:

「風俗奢靡,不依格令,綺羅錦繡,隨所好尚。上自宮掖,下至匹庶,遞相仿效,貴賤無別。」

其中「上自宮掖,下至匹庶」一句,可以看出來唐朝對於披帛的喜愛。

據說唐玄宗就曾頒下詔令:宮中二十七世婦和寶林、御女、良人在隨侍和參加後宮宴會時,都須身披綉有圖案的披帛。

正如同古語「上有所好下必效」一般,因為唐玄宗喜歡看披帛的女人,所以有一些宮女們為博唐玄宗喜愛,即便在日常生活中也要披上華麗的披帛。

由此披帛在唐代蔚然成風。

唐 張萱《虢國夫人游春圖》 遼寧省博物館藏

很多人都公認唐代是中國女子歷史上最美麗豐饒的一個年代,這也得益於唐代的披帛文化。

因為披帛大多是用絲巾製成的,絲巾輕柔,自然下垂的時候宛如一條靜謐的溪流,行走時又宛若風拂楊柳,跳舞時揮動披帛,能凸顯玲瓏有致的身材——披帛讓唐代女子顯得風情萬種、婀娜多姿。

而許多文人墨客和遷客騷人,也都留戀唐朝女子的萬種風情,因而寫下無數美麗詩篇。

《王朝的女人》劇照

到了宋代,女子「披帛」日盛。

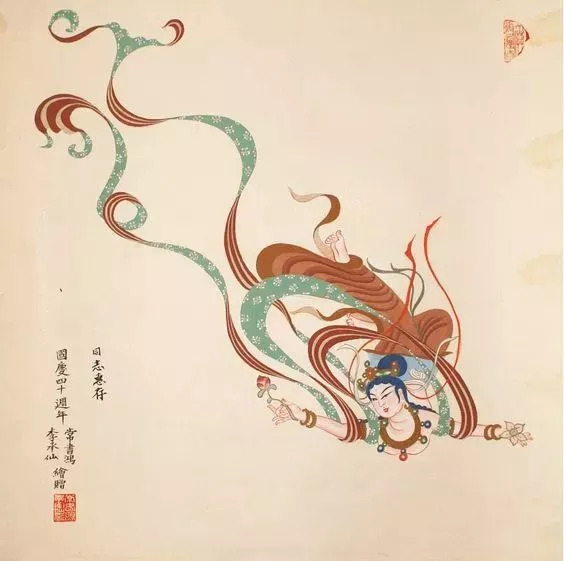

敦煌飛天壁畫就是一個很好的證明——敦煌壁畫中的女子,大多身披色彩亮麗的披帛,飄逸的披帛因其不同的身姿而呈現出不同的形狀,令人常有浪漫、夢幻的感受。

張大千《敦煌舞伎》

唐宋之後,披帛就成為各家各戶的必備用品了,上至王公貴族,下至平民百姓,都喜歡買幾條顏色不同的披帛,一周七天,根據心情換著顏色披,不披就感覺沒法見人,跟我們的口紅有些相似。

別怪女人們對顏色鮮麗的披帛沒有抵抗力,畢竟當你把披帛纏繞在雙臂之間的時候,任誰都能分分鐘化身為飛天的仙女。

那玲瓏飄逸的姿態,別說男人把持不住,神嚮往之,就連女人也是驚為天人,躍躍欲試。

宋 佚名《千手千眼觀世音菩薩》局部

披帛的美化作用,到了現在,就類似於現在的絲巾。

五彩斑斕的絲巾,可以成為旅遊利器,首要因素當然是拍照好看。

紗巾質地輕柔,會隨著風向的變化,改變飄動的幅度、角度、曲線,因而創造出無數玲瓏靈動的線條,增加仙氣,讓大媽秒變仙女。

除了紗巾拍照好看,有濃厚的文化感之外,還非常實用。

像西藏、青海、雲南等旅遊勝地,常年風沙肆虐亦或者高陽普照,就需要紗巾來抵抗風沙和遮陽了。而且戈壁一般景色單一的地區,也需要一條色彩斑斕的紗巾來為自己的旅行照增添光彩。

如果你的媽媽外出旅遊前讓你給她買條絲巾,千萬別反對她,也千萬別覺得揮舞絲巾的姿態丑,你要知道——

你的媽媽是有真知灼見的人。

她們揮舞的不是絲巾,而是文化。

. End .

※北京女子圖鑑 | 更好的生活在「北京」,還是在「別處」?

※梨花落如雪,紛紛染地白

TAG:拾文化 |