黃鶴一去不復返——「拾糞畫家」黃鶴的悲歡人生及其畫作(一)

原標題:黃鶴一去不復返——「拾糞畫家」黃鶴的悲歡人生及其畫作(一)

黃鶴一去不復返

—— 「拾糞畫家」黃鶴的悲歡人生及其畫作

汪立軍

黃鶴(1893—1957),號松仙。宣城東南鄉張家橋人。……自幼酷愛繪畫,尤善畫人物,筆法生動、設色淡雅,並富有濃郁的時代特色,深受里人喜愛。

他一生清貧自守,從不趨炎附勢,常用畫筆直抒胸臆,表達其愛憎之情。……他一生默默作畫於民間,當地鄉親尊其人,愛其畫,並敷陳出許多帶有傳奇色彩的美好傳說。

——節選自《宣城縣誌》

1 「昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。」

夜讀縣誌,驚異於宣城近現代畫史上走過的這位高人,生逢亂世,埋沒於鄉里。文字的描述很簡單,就像畫家簡單的生活和生不逢時的命運,嘆時也、命也。在黃鶴先生離世半個多世紀後,我們有幸走近他,儘管昔人早已騎鶴去。2011年3月6日,王景福、張敬波、程曉文、曾國勝、汪立軍,一路風雨,尋訪畫家黃鶴先生遺作。那一天,冷雨、凄風、濃霧,我們看不清前路,也看不見後塵。車行駛的異常困難,惡劣的天氣,讓我們幾乎有放棄尋訪的念頭。可是,想著這位身世坎坷的畫家,便立即堅定了前行的勇氣和決心。

孫埠鎮張橋村,黃鶴先生侄子黃志堅一家都在等著我們。八十四歲的黃志堅老人是黃鶴三弟的兒子,正生著病,但聽說我們來看大伯的遺作,很主動地和我們說起過去的那些記憶中的事。

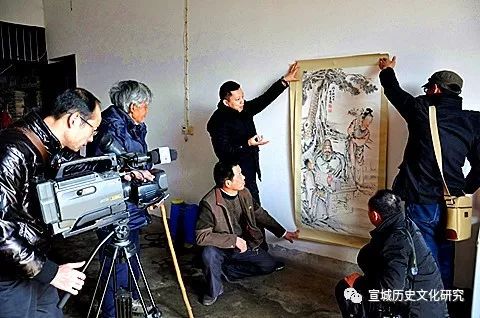

黃鶴侄黃志堅接受電視台採訪

宣城電視台在黃家採訪

黃鶴,譜名黃承道,號松仙,單字鶴,以字行,祖籍安徽桐城,1893年出生於宣城孫埠張家橋,父親黃以文精通陰陽學,家境清貧,黃鶴就出生在這樣一個普通農村家庭。年少時的黃鶴讀過幾年村裡的私塾,十三歲時,被父親送到孫埠一家張姓糧行當學徒。枯燥和單調的學徒日子他開始對畫畫產生興趣,甚至著迷到一發不可收的地步。一年的學徒時間下來,他對糧行的生意之道幾乎一無所知,甚至連基本的算盤都撥弄不了。在糧行學生意的那些日子,他將業餘的時間幾乎全用在學畫上,每到夜晚糧行關門打烊之後,他就躲在糧行住宿的樓上沉迷於他的繪畫世界。糧行的管事看到深夜的樓上還亮著燈光,就上樓來探個究竟,一看原來是學徒的黃鶴躲在樓上臨摹古畫,好心的管事多次提醒他說:「你是來學生意的,不是來學畫的。」可是,「不務正業」的黃鶴似乎著魔了一般地屢教不改。無奈中,16歲那一年,父親遵從黃鶴自己的意願,把他送到涇縣一位名畫家章紹眉門下學習繪畫。

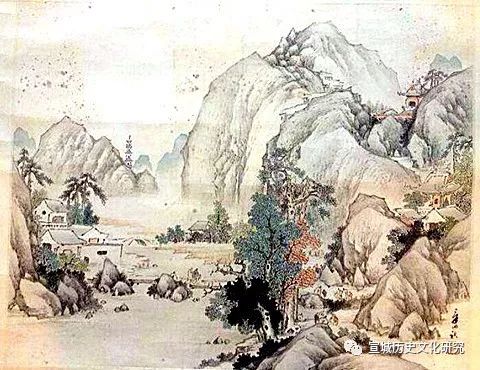

章紹眉,字汝祺,號齊雲山樵,涇縣茂林人。生於同治八年(1869年),其人雖家道貧寒但聰穎好學。藝術活動在光緒到民國初期。擅長人物、花鳥,兼作山水。常作人們喜愛的「四愛圖」(「四愛」是指王羲之愛鵝、陶淵明愛菊、蘇東坡愛硯、林和靖愛梅),仕女,水滸、三國人物等。貫用禿筆作畫,線條古拙,構圖新穎。還擅長以涇川風光繪入山水作品,如《大藍山圖》、《水西風光》、《桃花潭》、《待渡圖》、《深山觀瀑》以及《西施浣紗》、《李白醉酒》等歷史人物圖,作品用筆精到,風格獨特。其叔父章介眉(1821—1891)也長於繪事。所作山水、人物筆墨簡練,偶作花卉,頗得時譽。他所作的「虯髯客」人物畫,著墨不多,但氣象不凡。在涇縣民間,這兩位叔侄畫家的作品深受人們的喜愛,很多地方的住宅、店堂、書院中經常看到他們的畫。

章紹眉作《山水圖》

章紹眉作《吉星高照》

章紹眉在50歲時曾應清末舉人、涇縣安吳人王頌文舉薦,到漢口朱家花園朱重慶處畫畫。朱乃是涇縣黃田人,與王有同榜之誼,出身鉅賈。光緒二十九年(1903年)娶茂林人、山東巡撫吳廷斌侄孫女為妻。老鄉之間存在的關係讓章紹眉與朱重慶的交往沒有障礙,漢口之行對章紹眉很有益處,也成為他藝術創作道路上的新起點。這一時期,他看到了很多繪畫高手的作品,以此促進了自身藝術水平的提高。這時,除了皖南的一些知識分子、商人、尋常百姓向他求畫外,廈門、上海、南京、安慶等城市也常有人來信索畫。由於時局不穩,去漢口不到三年的章紹眉仍回到涇縣,以後常住宣城孫埠。此後章紹眉作畫常常落款為「作於宣城」。

當我們把章紹眉的藝術之門打開的時候,我們意外發現年過半百的章紹眉和年少的黃鶴長期相交的生活節點,從16歲到29歲之後的幾年,黃鶴都可能斷斷續續地追隨章紹眉的左右,並奠定了他的繪畫風格終生受其師章紹眉的影響。

2

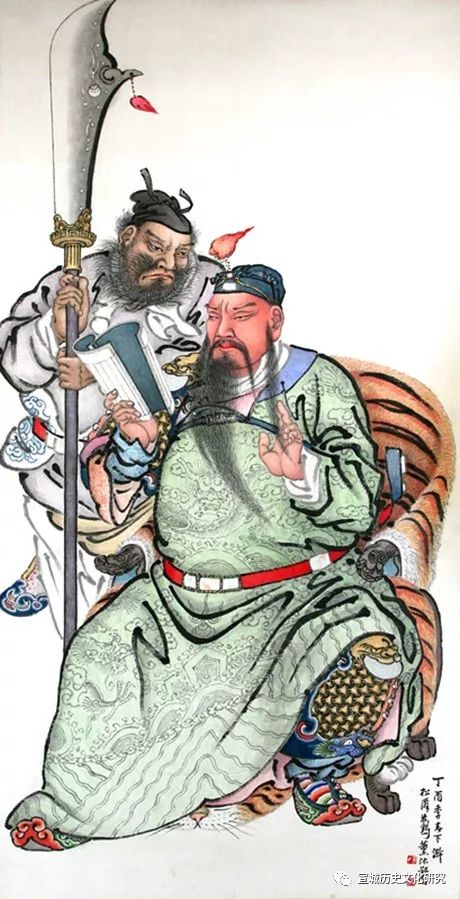

黃志堅老人讓家人小心翼翼地打開一幅塵封已久的畫作,這是一幅黃鶴創作的《關聖夜讀》的大幅人物畫,畫面展開後,讓風雨背景下的農家堂屋一下子鮮亮起來。

《三國演義》中描述關羽:「身長九尺,髯長二尺,面若重棗,唇若塗脂,丹鳳眼、眉卧蠶,相貌堂堂,威風凜凜」。 畫中關聖人一手捋髯,一手捧書,畫家精心刻意地描繪了關羽非同一般的丹鳳眼和卧蠶眉,那鳳眼不怒而威,卧蠶似立,英氣逼人。關羽有美須髯,萬人之敵、忠義雙全,畫面中人物鬚髮蒼髯,絲絲如針,手捧《左氏春秋》若有所思。再看那身後手持青龍偃月刀的周倉,身材高大、黑面虯髯,兩臂好似有千斤之力,這關西大漢怒目圓瞪,一臉茫然,與關羽的神態自若形成了鮮明的對比。畫中色彩鮮明,細節的刻畫精微工緻。

黃鶴作《關聖夜讀》

據黃志堅家人回憶,黃鶴每次畫「關聖人」都會沐浴更衣,嚴肅認真對待,每有創作,必先以廢宣紙捲成筆捻,先燃後滅,以作打稿之炭筆。勾稿落筆稍不如意,必先彈擦乾淨,不留一絲痕迹。然後反覆勾勒點染,待到畫作即將完成,便將作品懸掛細細推敲,調整完成後題詩落款,極盡經營之講究。此幅《關聖夜讀》款題「丁亥夏四月上旬,松仙黃鶴薰沐敬寫。」(1947年農曆四月上旬),薰沐敬寫,這是黃鶴的作畫狀態,更是他對畫中人物由衷敬仰的真實寫照。

由於黃鶴所作的關公生動傳神,很受邑人喜愛,一時求畫者眾。當地流傳這這樣的故事:有一天夜晚,鄉人夜起,見堂屋夜放靈光,近看乃黃鶴所作之關聖,大驚,遂拜而再拜。民間的傳說從另一個側面反映了黃鶴的畫雅俗共賞,具有「造化入畫,畫奪造化」的藝術魅力。

1936年,在好友、寧國籍畫家鮑凱教授的引薦下黃鶴前往上海哈同花園,準備在此籌辦畫展。在上海,黃鶴有機會結交了不少書畫同行,趁機向他們請教畫藝。

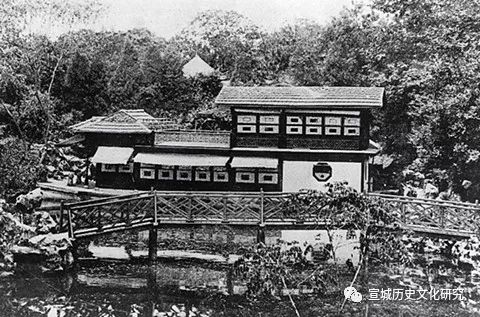

哈同花園是猶太人哈同夫婦在上海興建的最大的私人花園,1904年始建,佔地數百畝,建築閎麗,是典型的中國式園林,為當時滬上私人花園之冠,被譽為「海上大觀園」。近代的歷史名人孫中山、蔡元培等人都曾來過園中,辛亥革命後孫中山從海外返國曾在哈同花園小住,之後到南京就職中華民國臨時大總統。哈同夫婦還熱衷於中國古典文化,在園內開辦了倉聖明智大學,這是一所從小學到大學的全日制學校,學生的膳食、住宿和學雜費全部由園內提供。課程則側重於中國古代文字、古董和典章制度,聘請的學者包括王國維、章一山、費恕皆、鄒景叔等。他們還曾出巨資收集河南安陽出土的大批甲骨,並請著名學者羅振玉等在此整理。1916年,剛剛來上海不久,同樣生活拮据的畫家徐悲鴻在報紙上看到哈同花園倉聖明智大學徵集倉頡畫像的啟事,便著手創作,想以此掙點稿費,結果在眾多的應徵稿件中,徐悲鴻創作的稿件脫穎而出,不僅得到了一筆高額的獎金,而且還受邀住進哈同花園作畫,同時還被聘用為哈同花園的美術指導和倉聖明智大學美術教授,走進哈同花園,改變了徐悲鴻一生的際遇。

上海愛儷園(俗稱哈同花園)

哈同花園的畫展是黃鶴一生中最重要的機遇,聯繫好畫展的期限後,黃鶴閉門謝客,傾心創作展覽的作品。這一時期他創作了大量作品,現在我們還可以看到的有1937年春創作的《關公讀春秋》和7月上旬創作的《麻姑獻壽》。

作品完成後,黃鶴陪同好友鮑凱同游水東三天洞,鮑先生賦詩一首,黃志堅老人至今還能背誦:「記得當年從此過,屈指已有五六年。三天洞府依舊在,世間人事起變遷。」

這之後,黃鶴的人生果然起了「變遷」 !正當他信心滿滿地將展覽的作品送往上海的時候,1937年7月7日,「盧溝橋事變」爆發了,抗戰的烽火很快燃燒到上海,畫展夭折,成為他永遠不可能實現的夢想。對於生活在那個時代的人來說,命運有時候就是這樣,總會在意想不到的時刻來一個急轉彎,而那時候我們能做的只有認命。

時運不濟,打碎了黃鶴的夢想,為躲避戰亂,黃鶴回到家鄉,在宣城、寧國等地顛沛流離,儘管生活窘迫,朝不保夕,但他對繪畫的痴情一點都沒有改變。這段時間,他創作了一些堪稱精品的畫作,最具代表性的當屬創作於1942年的《戲猴圖》。

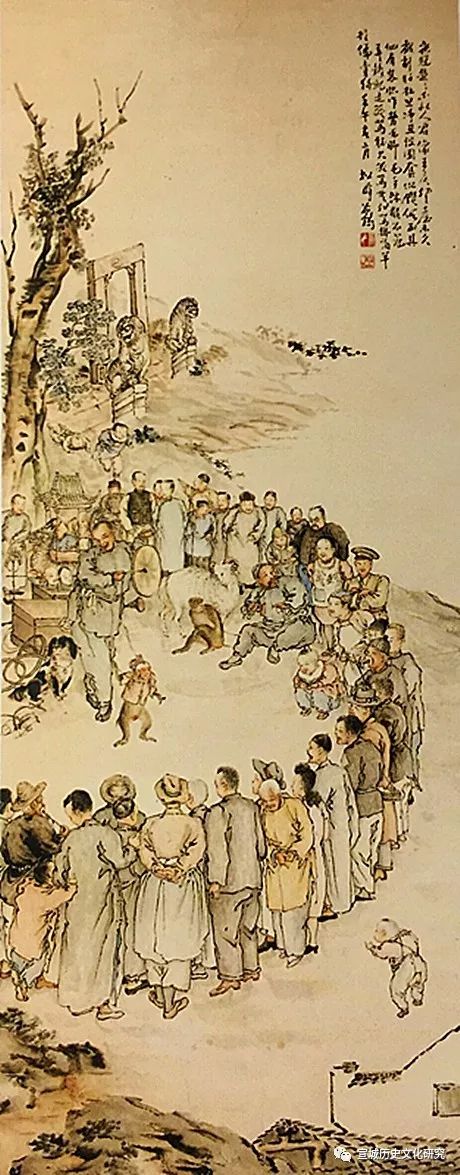

黃鶴代表作《戲猴圖》

《宣城縣誌》上詳細記載了這幅畫:「民國33年(1943)作《戲猴圖》(筆者註:應為1942年,圖上有壬午年年款),長104厘米,寬42厘米,畫面上畫有男女老幼43人,描繪一位民間藝人於村頭池邊耍猴賣藝。鑼鳴猴躍,人聚圍觀,形象生動,筆法清新,人物各具神態,充滿時代氣息。尤輔以畫龍點晴的題詞,堪為妙趣橫生、意味深長。其詞曰:『衣冠楚楚,不似人君像猴王。登台未久,戲劇好在旦凈丑。設圈套你鑽,假面具他有,裝腔作勢,毛腳毛手,沐猴而冠,弄錢就走。笑罵聽其笑罵,無非是掛著羊頭偏賣狗』。」畫中有商人、軍警、學生、農民,老人、婦女、小孩各色人等,無不神形必現,栩栩如生。不難看出,畫家借 「玩猴賣藝」抒發其對當時政局腐敗的憤懣之情。

(作者系宣城市歷史文化研究會副秘書長,宣城市政協文史委委員,宣城市美術家協會副主席,安徽省美術家協會會員)

※宣城古城,那些消失的古建築(一)

※煙波浩渺中的黃龍嘴——宣城南漪湖水鄉漁村百年史記(下)

TAG:宣城歷史文化研究 |