蜀國滅亡後,吳國憑何支撐多年不被滅亡?

原標題:蜀國滅亡後,吳國憑何支撐多年不被滅亡?

作者:我方團隊張嶔

以外部條件說,吳國如此「命硬」,是沾了曹魏內鬥不休的光,忙著篡魏自立的司馬氏,滅蜀後相當長時間都沒南下的精力。外加北方還有鮮卑等外敵侵擾。所以直到曹魏都被西晉取代了好些年,即公元279年,晉武帝才下了大舉討伐吳國的決心。

但話說回來,打鐵還要自身硬,吳國的「命硬」,根子上還是自身實力硬。特別是兩個獨家產業,實實在在撐起了吳國的硬實力,叫圖謀吞併天下的司馬家族,很長時間裡也不敢造次。

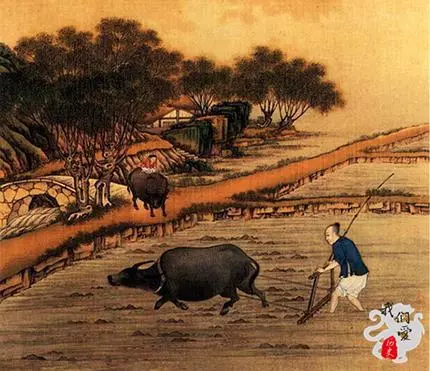

第一個產業,就是吳國的水稻種植業。

種水稻這事,看似和打仗離的遠,但只要聽句俗話,就知其中重要性:兵馬未動,糧草先行。

孫氏經營南方後,吳國境內的江南大地,水稻種植業進入了高速階段,以《晉書》的形容說:吳國的丹陽,吳興,臨海等地,都是重要的產糧區。「移苗栽種法」等當時先進的耕種技術,更在吳國大量推廣。吳國的糧食畝產,從此滾雪球增長。吳國境內的浙江蕭山地區,以《三國志》的記載,每畝地可以收穫稻穀6斛。是為當時極高產量。

只要聯想下蜀漢時期,每次蜀軍北伐都缺糧缺到望眼欲穿的景象,就知道吳國的家底,該有多麼厚實。一直到最後吳國滅亡時,吳國官倉里的米穀,依然有二百八十萬石之多。支撐長期戰爭的能力,確實十分強。

也正是吳國這強大的糧食儲備,叫北方擁有強大軍事實力的司馬家族,從曹魏至西晉時期,都在對吳用兵問題上長期糾結。但比糧食更叫司馬家族糾結的,卻更有吳國另一個獨家軍事技術產業:造船業!

吳國毗鄰東南大海,於是也就靠海吃海,大力發展造船產業。從福建閩侯到長江內的湖北武昌,到處都分布著吳國的造船廠。技術更是領先整個三國時代,以造大船的技術說,吳國的巨型樓船,可以容納三千多名士兵。以戰船技術說,吳國的「鬥艦」「走舸」更是各個強悍。最讓司馬家族忌憚的,更有吳國強大的製造能力:以《南州早物志》記載,吳國的大船長二十多丈,容納數百人。關鍵是這類大船,動輒就是一造一大批,在海面上排成一排,簡直「望之如閣道」。

而放在吳國與北方對峙的長江一線,這個場景也是可以想,平日里吳國巨型的戰船,就在長江沿岸招搖,一旦雙方進入戰爭狀態,吳國的造船業更常爆表開動,大船源源不斷殺來。大小船隻在長江上威武排開,效果可比在海面上「望之如閣道」還要震撼!

而且以《荊州土地記》記載,吳國的造船基地,不止在長江和沿海一線,鄱陽湖和洞庭湖地區,更是其長期經營的造船廠。洞庭湖地區有七個船廠,可以為吳國製造載重在「萬斛」以上的大型船隻。這樣的作戰潛力,在相當長一段時間裡,都是遙遙領先北方。

也正是因為吳國這絕對的優勢,司馬家族對吳國的用兵,長期陷入到糾結的狀態。直到晉武帝時期,西晉以蜀地船廠為基地,成功生產出超越吳國的巨型樓船,擁有反超吳國技術的西晉,這才徹底下了開戰的決心。三國歸一的結局,不止講了天下大勢,更有一個至今不過時的硬道理:戰爭的實力變化,首先取決於產業技術的此消彼長。

※都是六下江南,為何康熙好評如潮,乾隆卻罵聲不斷?

※中國人該不該對鴉片戰爭耿耿於懷?看過這些你就明白

TAG:我們愛歷史 |