當中國人把字寫在竹簡上時,外國人把字寫在哪裡?

原標題:當中國人把字寫在竹簡上時,外國人把字寫在哪裡?

作者:我方團隊張嶔

中國人把字寫在竹簡上」的年代,以尚書里「(商朝)有冊有典」的說法,應該起於殷商年代,但如果以考古發現說,則是起於春秋戰國時代。而直到造紙術已逐漸普及的公元4世紀時,竹簡,才漸漸淡出了國人的生活。

那麼,公元前770年左右至公元4世紀時,同時代的外國文明,都把字寫在哪裡?下面這幾樣,就是當時歐亞不同文明,拿來做「紙」的獨家物件。

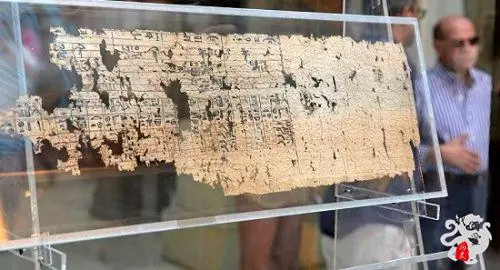

1,莎草紙

近代晚清落後挨打後,許多仰慕外國文明的「大師」們,也開始質疑中國造紙術,甚至把埃及的莎草紙,言之鑿鑿作為造紙術的源頭。但持這種觀點的人,基本都不懂莎草紙是啥。

事實上,誕生於古埃及,且在中國春秋戰國時代就流傳於希臘等國的莎草紙,並非是「紙」,而是將紙莎草的莖切成薄片浸泡後,再平攤捶打後形成的薄片。與中國人的造紙術,完全是兩回事。但這種莎草紙可以在乾燥環境下保存,且價格也相對便宜,所以不但記錄了埃及文明的諸多大事,還曾是古埃及重要的出口商品。就連威嚴的羅馬教會,一度也用莎草紙書寫文獻,可見其受歡迎程度。

不過到了公元9世紀時,阿拉伯人從中國學來的造紙術,以更價廉物美的紙張,一口氣把莎草紙完全擠走。就連埃及本土,後來也一度難覓。莎草紙的製法,也一度無奈失傳。直到近代以後,埃及人才重新復原了莎草紙的製法。但這種古老的「紙張」,畢竟以其乾燥環境下耐用的特點,保存了古埃及大量文獻。我們今天可以看到埃及文明的風貌,確要感謝它。

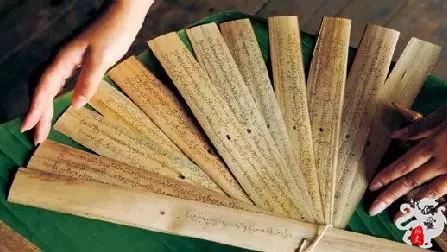

2,貝葉棕

同為文明古國,當埃及人再用莎草做「紙」的時候,印度人的選擇,卻是一種樹葉:貝葉棕。

貝葉棕,是一種生長在印度以及東南亞的常綠喬木,在中國雲南西雙版納地區,也被大量種植。其半月形的樹葉,最大可達兩米,正是書寫記錄的好材料。自然也入了古印度人的法眼。

不過,這樣的葉子,當然也不是直接往上寫。在中國春秋戰國同時代,印度人就有了完整的加工方法:把新鮮的貝葉加上檸檬在鍋里煮,晒乾後就可以寫字。不過印度人的寫字,並非中國人這樣寫字,而是用鐵筆在貝葉上刻字,刻完後再刷上墨,這樣字跡就可以長久保存。這種作用特殊的貝葉,也成了古印度的珍品,甚至印度貴族間饋送禮品,都是贈送貝葉。

而且隨著佛教的流傳,印度人的這種「貝葉寫字」的方法,也流傳到東南亞地區。比如中國西南乃至泰國緬甸地區的佛教,最初都是由刻寫在貝葉上的佛經傳播過來,從此繁衍壯大。貝葉棕也隨著佛教的流傳,在東南亞各個寺廟裡大量種植。刻寫在貝葉上的「貝葉經」,有的更可保存百年以上。貝葉,也成了東南亞各族民眾里,無比神聖的文化象徵。拜這種特殊「紙」所賜,東南亞文化也有了一個稱號:綠葉文化。

當然,這樣的「貝葉經」,傳入到中國後,還是被中國本土的紙張征服。自從造紙術發明後,古老的佛教典籍,也通過紙質文獻得以保存。以文明的傳播與保護角度說,中國紙張的價值,遠遠大於印度貝葉棕。

3,羊皮紙

比起莎草紙和貝葉棕上,曾經被當做紙,卻和紙差距最大的物件,當屬羊皮紙。

在外國各種「紙張」里,羊皮紙是非常年輕的一類,首先誕生於帕珈馬文明時代,本身就是為了對抗古埃及的莎草紙而研製,而後就在波斯與希臘羅馬流傳起來。但以其材料說,跟其他的「紙」差了太遠:根本不是用植物做材料,而是把羊皮泡在石灰水裡去掉毛脂,然後再用木框拉伸,就變成了可以用來寫字的「紙」。

不過參考下古代歐洲的經濟狀況就知道,這哪裡是用紙,分明就是直接在羊皮上寫字,寫一本書,基本就要搭上一隻甚至好幾隻羊。簡直是有錢人才用得起的奢侈物品。所以從公元2世紀,羊皮紙大量流傳歐洲起,知識文化書籍,基本就是統治階層的專利。羊皮紙做成的圖書,更是只掌握在威嚴的教會教士手裡。所謂「歐洲黑暗的中世紀」,就有這奢侈羊皮紙的「貢獻」。

了解了這極度的壟斷,自然也不難理解,為什麼中國的造紙術登陸歐洲後,立刻就在歐洲大陸引發轟動。哪怕17世紀以前的歐洲人,掌握的造紙術只是皮毛,造出的只是粗糙難用的草紙,卻依然擋不住造紙產業在歐洲大陸紅紅火火。因為紙,這個凝結著中國人智慧的文字載體,真正顛覆了歐洲人數百年的閱讀理念,給了所有階層的人,一個平等學習文化的機會。中國造紙術對於西方近代文明的井噴,意義堪稱加速器。

文明的進步,永遠都是傳播文明的載體的進步,從古代的造紙到今日的晶元,核心技術對於國家發展的意義,堪稱一脈相承。一張薄薄的紙業,更見證了古代中國人,領先世界的智慧,與值得傳承的驕傲。

TAG:我們愛歷史 |