民國政府面對高房價,曾經採取過什麼樣的應對措施呢?

原標題:民國政府面對高房價,曾經採取過什麼樣的應對措施呢?

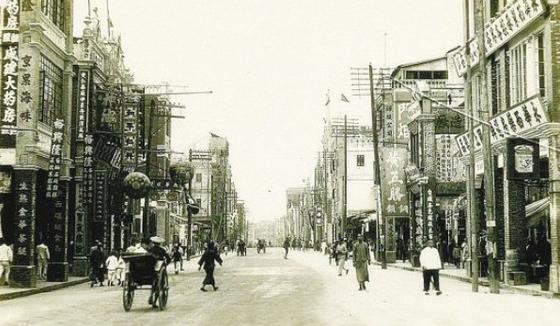

據1923年8月20日《廣州民國日報》第二版,廣州市政府為增加土地供應及財政收入,把全市寺廟閑地一律收歸國有,向開發商和計劃自建房的市民公開拍賣。市政府要求,無論開發商還是普通市民,競買成功後,「須於七日內開工建屋」,「如逾七日期限,加罰二成地價;如逾十四日期限,即強行遷出,由政府另行售賣」。

據1947年8月3日《正報》第二版,鑒於抗戰之後杭州住房奇缺,杭州市政府將國有土地分批出讓、出租,無論購買人還是承租人,「均須於兩月內開工建築」,否則政府會把土地收回,並不再退還地價。可見,當時對捂地行為的打擊相當嚴厲。

但是光對閑置土地進行處罰還不夠,開發商完全可以在中標的地塊上圍一道院牆,裝作已經「開工建屋」,其實裡面什麼也不蓋,「捂」上兩三年而不用擔心被收回。所以民國政府還有另一種常備武器:徵收地價稅。

這是孫中山提出來的建議。1912年4月,孫中山辭去臨時大總統一職時發表演講,認為中華民國要想在城市和鄉村同時解決土地兼并這個大問題,必須「照價徵稅」,同時最好還能實現「增值歸公」。什麼意思呢?就是說國家每年要按照市場價格對私人土地徵稅,並把私人土地的增值部分收入國庫,這樣農村地主的兼并興趣就會大減,城市開發商的捂地行為就會收斂——因為佔地越多、繳稅越多,同時地價再漲,好處都歸國家了,地產擁有者無利可圖。

孫中山的主張後來被地方政府貫徹下去了。其中杭州是1933年6月1日開徵的,每年分四次徵收,稅率是地價的0.8%。具體每塊地價格多少,則由業主自己申報。為了避免業主低報或者瞞報地價,政府同時出台一政策:凡是業主申報的地價明顯低於市場價格的,政府有權按照申報地價強行購買。

為了實現「居者有其屋」的理想,肯定不能光打擊捂地、炒地,還得打擊炒房。民國時用的手段是徵收房產稅。當時各地的辦法和稅率都不一樣,幾乎是一個城市就有一套政策。

像上海,租界里早在清朝道光年間就徵收過房產稅。租界以外的地方從民國初年才開始徵收,具體辦法是這樣的:政府對私人房產進行評估,得到一個理論上的租金水平,然後按理論租金的百分比定期徵收。北京的房地產市場比較落後,買房的人多,租房的人少,政府採取簡便辦法,樓房每間每月征多少稅,瓦房每間每月征多少稅,茅草房每間每月征多少稅,十分簡單。

民國的房產稅政策剛開始還算合理。可是執行到後來,政府的興趣越來越集中到怎樣增加財政收入上來,於是不管對象,所有房產都得繳稅,而且稅率一樣。更荒唐的是,竟然把徵稅任務平均分攤給每個家庭,別說打擊炒房了,還加重了無房居民的生活負擔!現在評價起來,民國的地產稅政策很合理,房產稅政策卻很失敗。

※誰是毛澤東的第一位戀人?

※【今日歷史】6月12日大事記,歷史上的今天發生了什麼?

TAG:非常歷史 |