李林甫為保宰相地位,向唐玄宗獻上一策,後終釀成安史之亂

原標題:李林甫為保宰相地位,向唐玄宗獻上一策,後終釀成安史之亂

唐玄宗李隆基執政的前期,重用賢臣,勵精圖治,繼唐太宗的「貞觀之治」又開創了唐王朝另一個輝煌的「開元盛世」。但是,到了開元後期,由於唐玄宗在位日久,漸思奢欲,而怠於政事,越來越聽不進忠直之言,對阿諛奉承的話卻愈覺順耳。

於是,一代奸相李林甫開始得勢,從開元二十三年(735年),李林甫擔任宰相,直到天寶十一年(753年)去世,一共擔任了十九年的唐玄宗宰相。

李林甫不學無術又邪惡,其在宰相高位專權十九年,本來按照唐朝官制,宰相是一個群體,常常有十餘位宰相併列,這樣總有人會與李林甫比肩。而李林甫也有辦法,那就是把既無才學、又無能力的官員們推薦上來當自己的同僚,以便於控制。

比如牛仙客就是一個例子,牛仙客因沒有才學,被李林甫推薦為宰相後,對朝政不敢提出己見,僅在李林甫身後唯唯諾諾、俯首聽命。

後來,李林甫又把崇尚老莊之學的陳希烈推薦為相。陳希烈入朝為相後,專務玄虛清談,不務實際,一切也聽命於李林甫。

本來,唐玄宗在位前期,朝廷的宰相大多從邊地有功的將帥和節度使中提拔。李林甫為了專制朝政,他採取的辦法就是防止才望功業比自己高的人成為宰相。

為此,李林甫向唐玄宗獻上一策,而這一策卻最終釀成了大唐盛世由盛轉衰的「安史之亂」。

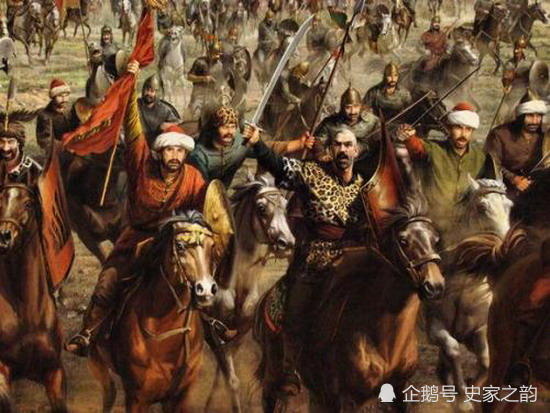

李林甫為了堵塞邊地將帥入朝拜相的道路,他竟然堂而皇之地向唐玄宗建議:起用出身於少數民族的將領來擔任節度使。

李林甫的理由是:文人擔任節度使或邊帥,他們怯於戰爭,難親臨前線,因此不如起用出身低賤的胡人。由於他們出身卑微,孤立無緣,所以就不能結朋為黨;又由於他們彪悍強健,所以就敢於拚死,而善於戰鬥。如果朝廷再以推誠相待,結以恩義,他們定會為朝廷盡忠竭力。

其實,李林甫的真實想法卻是這些少數民族的將領粗魯少文,只適合領兵打仗,卻無法入朝拜相,那麼,李林甫在朝中的地位就一直可保無虞了。

但是,這種方針,卻又會使少數民族將領手握重兵,又控有地盤,既管財政,又兼管民事,逐漸形成割據的地方勢力。

而早已陷入李林甫蒙蔽的唐玄宗,竟然真的聽從了李林甫提出的「推誠以待,結以恩義」的方針,對安祿山等人那是相當的以誠相待,相當的信任,就連唐初定下的制度,一人不得兼領多個節度使,唐玄宗卻對安祿山提出的要身兼范陽、平盧、河東三個節度使的要求都同意了。

到天寶年間,當時的10個藩鎮(平盧、范陽、河東、河西、朔方、北庭、隴右、安西、劍南、嶺南)中,除了劍南鎮外,其餘的九鎮都是由少數民族的將領擔任節度使。

由於唐玄宗對安祿山、史思明等人的縱虎為患,在天寶十四年(755年),打破唐王朝歌舞昇平的「安史之亂」終於爆發。

本文參考文獻:《隋唐簡史》、《賞讀歷史》

※「安史之亂」由胡人引發,參與平亂的大多將領卻也是胡人

※他率先吹響滅隋號角,李密為其獻上三策,他卻錯誤地選取下策

TAG:史家之韻 |