千年前的深謀遠慮 居然讓中國在鴉片戰爭中毫無還手之力

原標題:千年前的深謀遠慮 居然讓中國在鴉片戰爭中毫無還手之力

1842年8月29日,隨著意味深長的《南京條約》簽署,統治中國的大清朝廷正式對外承認了與英國之間爆發的鴉片戰爭,已經以中國的徹底失敗而告終。

關於這場戰爭的前因後果,以及龐大的清軍為何屢屢被人數較少、缺乏後援基地支持的英軍擊敗等話題,已經有太多的人,從各種角度做了各種深度的分析。而清軍在此次戰爭中暴露的一個巨大問題卻鮮有人關注。

而若要追根問底的分析這一問題的生成原因,我們就不難發現其深層次的內因出現的時間,遠比我們想像的要早許多。

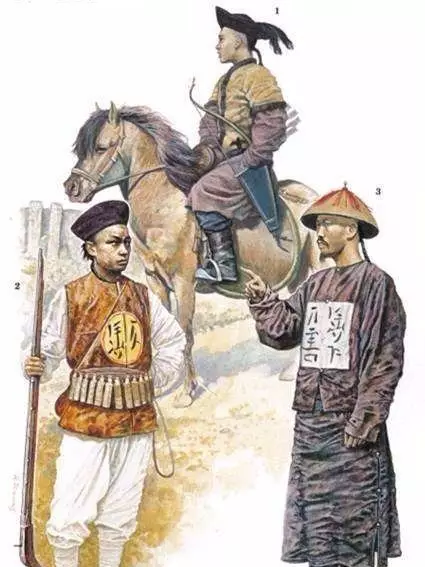

機動緩慢的落後軍隊

鴉片戰爭中的清軍 裝備與戰術都異常落後

縱觀1840年夏季正式開始,持續到1842年夏季正式結束的第一次鴉片戰爭,中英兩國在軍事實力上的差距觸目驚心。

當清廷水師最大的戰艦在火力、速度和防護水平上都弱於一艘普通的英軍海外殖民地巡航艦時,清軍也就早早的放棄了禦敵於國門外的海上阻攔策略。因而整個鴉片戰爭中,除了屈指可數的小規模衝突外,雙方的戰爭模式基本都是英軍從海面攻擊清軍水師部隊。而清軍落後的火炮與炮台工事建設,也讓擁有大型遠海戰艦與蒸汽炮船的英軍在進攻中遊刃有餘。

最終,在虎門、廈門、定海、吳淞等地的炮台被摧毀或佔領後,沿江靠海的廣州、廈門、寧波、鎮江都被先後佔據。甚至於關於清朝南北運河漕運的南京,都被置於英軍火炮射程之內,迫使清廷想英國人服軟。

而作為當時世界上規模最大的武裝力量的清軍,雖然在武器裝備與戰略戰術上都處於完全劣勢,依然期望通過調動內陸的陸軍力量來填補沿海防線薄弱的缺陷。英國遠征軍雖然有利用水運機動的便利,但位於外海而處於外線位置,需要在更長的作戰距離內使用數量偏少的部隊。清軍雖然以陸上行軍為主,卻可以利用國內的交通線與內線優勢,進行爭鋒相對的機動。

正遭受英軍蒸汽炮艦攻擊的清朝水師戰船

但在歷史上,這樣的策略從未奏效。英軍利用海運機動優勢屢屢在清廷意想不到的地方,突然發起攻擊。

例如英軍在1840年6月首次封鎖廣州口岸後便在2個月的時間裡迅速北上機動,一路攻城略地後進抵北方的天津外海,第一次迫使清廷的戰爭意志出現動搖。

第二年1月,已經返回廣東沿海的英軍,又在清廷故意拖延談判的情況下,迅速的發動虎門之戰。此後擊敗控制了廣東及附加的珠江三角洲地區。

1841年,由璞鼎查率領的增援部隊抵達廣州後,果斷放棄與廣東清軍主力的接觸,北上再次佔領廈門與浙江的寧波等地。而清軍為了反攻浙江沿海的淪陷區,組織的部隊到1842年3月才逐漸到齊。結果,這些從全國多個地區小規模調配拼湊而成的部隊,在浙東反擊戰中一敗塗地。5月,英軍又主動放棄舟山以外的浙江佔領區,北上攻破了扼守長江入海口的吳淞。7月英軍攻克了長江下游的重鎮鎮江,到8月4日,抵達了尚沒有做好足夠準備的南京。鴉片戰爭的最終結局也就不可避免的駐地了。

第一次鴉片戰爭中的英軍路線圖

是什麼樣的誘惑讓中國捨棄海運

鄭和寶船CG圖 這船象徵著中國古代海洋業的最後巔峰

近代海軍戰略理論家馬漢在論述一個國家是否具備成為海軍強國的條件時層坦言,海運與成規模的貿易船隊就是一個國家好好發展海軍力量的最大動力。這個條件放在19世紀第一海軍強國英國身上,恰如其分。

而以清朝為代表的古代中國,雖然是顯而易見的大陸國家,卻擁有漫長的海岸線和複雜的內陸水系,同樣適合發展大規模、高水平的海運。宋元兩代,中國南方各地的數個港口就因對外海運發達而著稱。到了明代早期,尚有國家支持的鄭和船隊定期下海。但到了英軍封鎖廣州沿岸的時代,這些輝煌早已成為過眼雲煙。

清代廣州十三行附近的中國商船

清朝時中國海運的衰退軌跡,在一定程度上從前明已經開始。明代除了有禁止私人參與海運貿易的海禁政策外,還在南北運輸動脈的問題上,堅持選擇了走內陸的大運河,放棄了原本可以大有所為的海運。

由於明代自15世紀初起定都北京,而直隸等地的糧產並不能滿足龐大首都的需求,所以必須將江南出產的糧食不斷調撥北運。早先的元朝同樣面臨這個問題,卻將運糧的主力託付給了海運,將江南糧食自劉家港經萬里長灘達天津大沽口。今天的大運河雖然由元朝主持完成,卻不是漕運的唯一手段。

明朝卻在1415年重新疏通大運河後,停止了海運。從此,眾多糧食,每年都需要通過古老的大運河運輸,不僅需要更多的人力成本,在安全性、運輸速度等方面也出現嚴重問題。

1583年從澳門進入中國內陸的著名天主教傳教士利瑪竇都曾經親眼目睹這樣的運河場景:

在運河上行船,往往要用纖繩拉牽。過閘時,水手們非常辛苦,且耽擱很久。在閘的出入口,經常有船隻傾翻,水手們則很少能幸免於難。

明清兩代大運河走向圖

這還不僅僅是大運河運輸過程中的全部。由於這些內河船隻普遍較小,不可能有海運大船的承載量,所以往往需要數倍的船隻才能運輸十多艘海船就能包攬的貨物。況且在內陸地區航行,這些船隻無法依靠風力等手段自行推進,只能靠大批縴夫在兩岸以血肉之軀強行拖拽。

馬格爾尼使團成員筆下的大運河

運河各段之間水位高低不定,漕運船隻通過又需要當地官員開閘放水來協助完成。其中某些河道由於各類問題而變得非常危險,船隻損傷為司空見慣之事。距黃淮交會處不過200丈的天妃閘就是其中代表。每當漕船經過時,每艘船隻需七八百、甚至千人挽拽,每天從此經過的船隻不過二三十艘。遇水發之時,飛瀑怒濤,驚魂奪魄,下水放閘之船,疾如飛鳥,若墜深淵,浮沉難定,一入迥溜,人船兩傷。而控制閘門放水的官員也可以以此四處勒索過往的漕運船隻。稍不遂意,絞關左右,繩纜鬆緊,閘棍略顯神通,磕撞立時粉碎。

明代中後期,曾有官員主張重開海運而放棄運河。遭到了大量收受漕運官員賄賂孝敬的朝臣指責不了了之。清代問鼎中原後也曾經有過放棄運河的念頭。但考慮到漫長的大運河已經成為沿線各省份人口的維生根本,放棄運河所會帶來的後果讓朝廷無力承擔。因此一直到鴉片戰爭前後,運河漕運都在艱難困苦中繼續下去。那麼,當初開通這條大運河的隋煬帝,又是作何感想呢?

在清代大運河的效費比已經降至了歷史最低水平

隋煬帝的深謀遠慮

隋煬帝:朕只辦大事 不拘小節

作為中國古代史上最為好大喜功的帝王之一,隋煬帝時期開挖的隋代運河,成為了後來元明清三代王朝維繫漕運的重要依仗。在他短暫的統治期內,隋代朝廷先後組織開挖了通濟渠、邗溝、永濟渠和江南運河,將南北各地的自然水系與古代運河連接起來。

隋煬帝之所以下此重大決策,主要在於將江南等地的糧食向西北方向輸入當時京畿所在的洛陽與關中。龐大的高壓極權式政府運作與隨之衍生出的工商產業都需要大量的口糧維繫。這使得自然環境已經中道衰落的關中與中原地區很難自給自足。而立足某一區域為基本盤的統治者很難割捨舊地盤,進行整體式遷徙。所以,通過大運河這樣相對保守落後,卻容易控制的方法來維持朝廷的經濟生命線,就非常有必要了。

隋代的東都洛陽復原圖

此外,由於希望大兵進犯東北部的高句麗,隋朝又必須將大量南方的糧食作為軍糧運往北方前線。於是,原本只是通向中原地區的大運河,又通過新開的永濟渠,衍生至位於今天北京城西南的涿郡。結果,這樣的大手筆依然沒有能夠幫助隋朝征服高句麗。相反,大量徵發的民力與低效率糧食運輸所帶來的損失,讓隋煬帝早早的失去了自己的江山。當他通過自己下令開挖的運河,坐船逃往長江邊的江都揚州時,不知是否對這樣的深謀遠慮有過一次悔悟。

隋代大運河走勢圖

然而隋煬帝之後的很多統治者們,依然將控制本身完全置於發展至上,忘卻了經濟發展本身才是控制力量的源泉。當偌大的帝國在1842年,由於運河運輸線被一小撮外敵輕易控制而輕易屈服時,發展與控制本身的關係比重,一覽無遺。有時候,當初的決定總有著千萬當時的道理。但在另一個時期,另一種環境下,堅持舊決定的成本就是無論如何都負擔不起的。(完)

※三川口之戰:西夏軍隊的初顯鋒芒

※明朝曾想出兵馬六甲 看看家底後就慫了!

TAG:冷炮歷史 |