這三位公子在春秋時代,實力與禮義並舉,終成就一代霸業!

原標題:這三位公子在春秋時代,實力與禮義並舉,終成就一代霸業!

公元前770年,周平王東遷洛陽。公元前403年,韓趙魏三家分晉。這中間的300多年,就是我們常說的春秋時期。

太史公司馬遷說:「《春秋》之中,弒君三十六,亡國五十二,諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數。」

就是說春秋的這三百多年,有36個君主被殺,54個諸侯國被滅,國破家亡流離失所的那就更多了,數都數不過來。

春秋有諸侯,諸侯之間連年征戰,你打我我打你,才出現這麼混亂的局面。春秋也有霸主,實力強勁的諸侯,才稱得上霸主。

今天講的這本書叫《君子的春秋》,作者申賦漁說,春秋的霸主,不僅僅指軍事上的霸道、霸氣,他們還帶著君子之氣,用禮來讓其他諸侯臣服。

我們馬上去到春秋時代,看看春秋霸主身上的君子氣質到底是什麼?他們如何能成為霸主?

第一個上場的主角,是鄭國的國君鄭莊公。

鄭莊公是難產生的,長得也不是太帥,他有個漂亮的弟弟,叫段。可能他的母親比較看重顏值,從一開始就嫌棄鄭莊公,喜歡小兒子段。

兩兄弟的父親,也就是鄭國的國君,倒是不偏心,把國君的位置傳給了鄭莊公。

母親和段一看鄭莊公當上了國君,那個氣啊,開始跟鄭莊公要封地要城邑,而且要最好的,吃的穿的用的,都比鄭莊公舒服。這些要求,鄭莊公都滿足他們了。

然而母親和段還不滿足,他們打算裡應外合,攻打都城,直接把鄭莊公幹掉。

不過鄭莊公提前收到了消息,忍無可忍,派出兩百輛兵車就把段打敗了,段屁股尿流地逃跑了。

打敗弟弟,這鄭莊公心裡還氣著呢!為啥?因為他母親幫著弟弟謀反啊,興許謀反的主意就是母親出的呢!

鄭莊公送給母親一句話,說:「不到黃泉,我不見你。」這是打算一輩子都不見母親了。

過了一段時間,鄭莊公後悔了,畢竟是親生母親,想把她接回來。

不過國君要注意言行,已經說過不見母親了,怎麼能食言呢!這要是傳出去,別人會認為你的承諾沒有分量。

有人給鄭莊公出主意,說:「你在地底下挖一個隧道,一直挖到泉水,再讓你母親過來,這樣勉強不算食言。」

鄭莊公一聽,這主意好,立刻派人去挖隧道。《左傳》里說,鄭莊公和母親相見的時候,隧道裡面,「其樂也融融」,可見場面有多麼溫馨。

想當初,段謀反的時候,不少諸侯趁這個機會來欺負鄭國,其中宋國出的力氣尤其大,鄭莊公牢牢記著宋國的仇。

休養了兩年,鄭莊公聯合了魯國和齊國,要去修理宋國。

宋國哪裡是三國兵馬的對手,一下子丟了兩座城池。

鄭莊公把齊國魯國的統帥請來,說:「打下宋國的兩座城池,懲罰它的目的已經達到,可以收兵了。你們兩國都出了大力,我打算把這兩座城送給你們,權當感謝。」

兩位統帥又驚又喜,可能沒見過這麼大方的國家領導人。

此後,鄭國像坐上了火箭,國運越來越好。

縱觀天下大勢,大國之中,晉國忙著內亂,顧不上搭理別人;秦國正和西戎打得熱鬧,抽不開身;楚國默默地在南方擴大勢力。

而中原的宋國、衛國、陳國、蔡國、齊國、魯國等等,因為鄭莊公的文韜武略,開始把鄭國當老大哥,鄭莊公成了中原的霸主。

鄭莊公當霸主這事兒,中原各個諸侯沒有不服氣的。但有一個人極為不高興,那就是周天子!

周天子生氣的理由很充分:你鄭國離我這麼近,還要當霸主,什麼意思,在你眼裡我還是領導嗎!

周天子罷了鄭莊公的官位,不再讓他參與朝政,鄭莊公脾氣上來,乾脆不去朝覲了。雙方正式撕破臉皮。

公元前707年,周桓王親自率領王師攻打鄭國。養尊處優的周天子哪裡是鄭莊公的對手,很快就落敗了,肩膀上還中了一箭。

鄭國大將建議,乘勝追擊,把周天子徹底打趴下。鄭莊公不同意,他說什麼呢?

鄭莊公說:「君子不會過分地佔人家的上風,何況我們是在和天子打仗。我們鄭國能夠挽救自己,不讓自己滅亡,這就夠了!」鄭國鳴金收兵。

那一天晚上,鄭莊公準備好牛羊酒食,派大臣給周桓王送去。

在鄭莊公看來,雙方雖然交戰,但對方畢竟是周天子,禮數不能缺。當時的戰爭,不僅爭土地、爭城池,也爭「禮」。

鄭莊公如此風度,威望自然又上了一層。周桓王又氣又愧,乾脆退兵回朝去了。

作為一方霸主,鄭莊公不缺權謀,他身上有時也閃出君子的氣質。

原諒母親,深情地把她接回來;辛辛苦苦打下來城池,很風度地送給盟友;戰場上打敗了天子,準備好酒肉,恭敬地去慰問。

在春秋早期,鄭莊公不愧於霸主的名號。

鄭莊公之後,下一位登場的人物,在齊國。

話說鄭莊公死後,國內亂了好一陣子,一位公子剛搞定了這堆爛攤子,就收到來自齊國的請柬,說是請這位公子前去會盟。

他一到那兒,竟然被齊國齊襄公抓起來殺了!據說齊襄公的理由,僅僅是想擺一擺大國的架子。

齊襄公這個人確實不怎麼地道,到處得罪諸侯,背信棄義,荒淫無恥。

他有兩個弟弟,分別是公子糾和公子小白,齊襄公三天兩頭殺人,他這兩個弟弟害怕啊,擔心哪天哥哥也把自己咔嚓了,乾脆逃跑算了。糾逃到了魯國,小白逃到了莒國。

不久之後,群眾基礎極差的齊襄公,果然被叛臣殺了。

國不可一日無君,齊襄公死了,他又沒有兒子,這意味著什麼?意味著下一位齊國國君要在公子糾和公子小白中產生!

兩位公子火速回國,爭奪齊國國君的位置。

魯國派了部隊護送公子糾回國,他們要確保糾當上齊國國君。這時候糾聽說公子小白也拚命往回趕,速度還挺快。這怎麼行,不能讓小白搶了先。

公子糾手下有個叫管仲的人,管仲自告奮勇,領了一伙人去找小白的麻煩。

遠遠看見公子小白,管仲張弓搭箭,一箭射過去,小白倒在車上口吐鮮血,看那樣子是掛了。

管仲興沖沖跑回去回去復命,說公子放心吧,小白已經掛了,國君是咱們的。公子糾心情大好,趕路也不那麼拚命了,六天才到齊國。

結果他們剛到齊國就吃了一驚,公子小白已經在臨淄搶先即位了!原來,這小白狡猾得很,管仲那一箭其實沒有傷到他,他吐血裝死,騙過了管仲。

小白即位後,便是齊桓公。

但魯國還是支持公子糾當國君。這怎麼辦?打唄!齊魯兩國大戰,結果魯國輸得很慘。齊桓公逼著魯國國君,交出公子糾和管仲。

齊桓公差點被管仲一箭射死,早就對他咬牙切齒。管仲在歷史上非常有名,可不能就這麼死了。

事情的轉機出現在鮑叔牙身上,鮑叔牙和管仲是好朋友,又是齊桓公身邊的謀士。

鮑叔牙對齊桓公說:「你如果想把齊國治理好,有我鮑叔牙就可以了;如果想稱霸天下,那一定得有管仲。管仲是奇才,他到哪個國家,哪個國家就會強盛。」

不久之後,魯國人把管仲塞到囚車裡,送了過來。

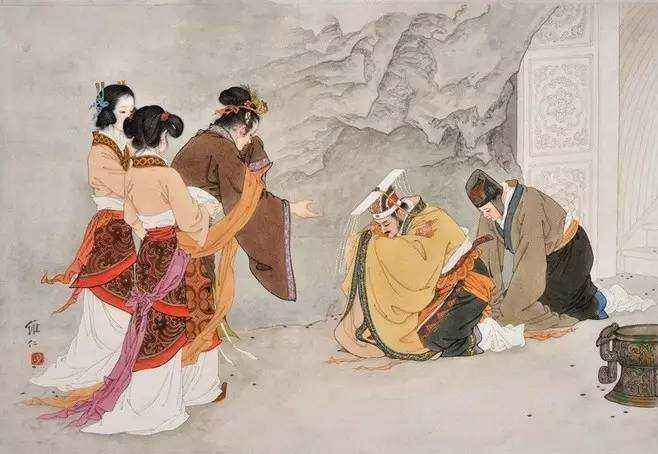

據說,鮑叔牙老早就出發去迎接他,幫他去掉刑具,請他沐浴更衣。齊桓公也親自到郊外,請管仲上車,接他回朝。

史書上說,齊桓公「三酌而問政焉」,意思是齊桓公親自給管仲斟酒,然後才談論軍國大事。

齊桓公與管仲相見,是齊國稱霸的開始,也是中國歷史的重要節點。

管仲在齊國改革,鞏固農業、操習兵法、發展經濟。國力剛剛強盛一點兒,齊桓公就忍不住了,向老冤家魯國開戰。

管仲認為齊國的國力還沒起來,不是很支持這次戰爭,但齊桓公執意要打。

這次戰爭在歷史上也很有名,因為魯國那邊有一個人,叫曹劌。中學課本里一篇《曹劌論戰》,講的就是這次戰爭。

齊魯兩國對壘,齊軍那邊兒擂鼓,按照慣例,魯軍這邊兒也要擂鼓,兩軍一起衝殺,勝負憑實力見分曉。

可是這次,曹劌不讓擂鼓,那邊兒齊軍一連擂了三次鼓,士兵被折騰了三次,累得夠嗆。曹劌看準時機,讓魯軍擂鼓衝鋒。結果魯國人打贏了。

勝利之後,曹劌還跟魯國的國君說,這一仗的關鍵,在勇氣,「一鼓作氣,再而衰,三而竭。」

齊國人以為第一次擂鼓就要衝鋒,沒想到魯國人不按套路出牌,擂了三次鼓都不衝鋒,齊國人被折騰懵了,魯國人才一鼓作氣,收拾了他們。

曹劌很聰明,只用了這一招,就讓齊軍敗得稀里嘩啦。

但現在我們可以從另一個角度看看這個問題,這一仗之後,魯國又打了無數仗,可是沒見曹劌再取得什麼戰果。這是為什麼呢?

因為曹劌的小聰明破壞了當時的規矩。

不錯,當時打仗是有規矩的,講道義,講禮節。周朝的諸侯,多數沾親帶故,打仗一般打個輸贏就好,不追求殺了多少、傷了多少。

真到了戰場上,規矩還有很多,雙方都要明白打仗的原因,講究師出有名,不能打不明白的仗。

開戰了,兩邊兒把戰車擺好,士兵排好,才能擂鼓衝鋒。

兩軍短兵相接,不能殺兒童和老人,有人受傷倒地了,不能再去砍殺他。

戰鬥結束,勝利的一方不能死追著人家不放,這個距離非常明確,追步兵,不能超過一百步,追戰車,不能超過九十里。

這些頗具人文關懷的規矩,堪稱春秋戰爭公約。

說回到曹劌,他敗名聲的事情不只這一件。

三年之後,齊國、魯國這兩個老冤家要會盟了,齊桓公早早就到了會盟的高台之上,過了一會兒,魯庄公帶著曹劌來了。

齊桓公和魯庄公正要盟誓,突然,曹劌一個箭步衝過來,一把揪住齊桓公,亮出一把鋒利匕首,要挾齊桓公歸還齊國攻佔魯國的所有土地!

齊桓公命懸一線,只得答應了曹劌的要求。

回來之後,齊桓公大發雷霆,吵著喊著要殺掉曹劌,一寸土地也不給魯國。

管仲這個時候出來,說:「您已經犯了兩個錯誤,如果接下來這麼做,那就犯了三個悔改不了的錯誤。

「其一,你去會盟,沒有一點兒防備,這是『不智』;其二,你著了人家的道兒,不得不接受人家的條件,這是『不勇』;其三,你答應了魯國還人家土地,如果不還,這是『不信』。

「不智、不勇、不信,少了哪一條都不能建功立業。我看咱們還是把土地給他們吧,用四百里土地換一個誠信的名聲,值!」

齊桓公雖然氣得不行,還是聽了管仲的意見,把魯國的土地退了回去。

果然,諸侯們一看齊桓公這麼講究,對齊國好感度大增,好幾個國家派來使者,要求和齊國結盟。

齊桓公大喜過望,這可是武力一時半會兒辦不到的。

齊國這邊兒交好運,魯國那邊兒就比較慘了。

按理說,兩國會盟,以誠相待,是絕對不允許出現兵刃的,你曹劌竟然還劫持齊桓公,誰還敢和你交朋友,誰還敢和你會盟!

魯國得了一時小利,失了天下大義。

公元前679年,齊國、宋國、陳國、衛國、鄭國來了一個多國會盟,《左傳》和《史記》,都把這次會盟作為齊國霸業的開始。

春秋的霸業,不是我憑著武力打遍四方來的,而是我要讓四方的人都敬我服我。

有使者從北方的燕國來,來得很匆忙,說燕國正在和更北方的山戎交戰,快要支持不住了,請求齊國出兵救援。齊桓公親自率領大軍出征。

這是一場艱苦的血戰,山戎敗得很徹底,全軍覆沒。齊軍雖然得勝,也好不到哪兒去,損失慘重,還差點兒在山裡迷路,幾萬人走不出來。

齊軍拚死才戰敗山戎,幫了燕國這麼大一個忙,燕庄公感動得不知道要說啥,一路往南相送,送啊,送啊,不知不覺送出老遠。

一問,才知道已經送出燕國,送到齊國境內了,而且已經進到齊國五十里。

那時候有個規矩,諸侯之間迎來送往,是不能送出國境的。

齊桓公進到燕國,那是幫燕國攻打山戎,出師有名;燕庄公進到齊國境內,這就沒理由了,名不正言不順。

燕庄公已經進來五十里,怎麼辦呢?齊桓公大手一揮,說:「我不可以對燕庄公無禮,五十里土地,割給燕國。」

燕庄公這才反應過來,這五十里土地割給燕國,自己就不算進到齊國了呀,那就不算破了規矩。

消息傳出去,各路諸侯見齊桓王這麼仁義,會盟的要求更加強烈。

齊國也真是爭氣,後來北抗狄人、南拒蠻楚、安定周天子,魯、宋、陳、衛、鄭、許、曹這些國家心甘情願把齊國當作中原領袖。

齊桓公對於天下諸侯,可以分憂的代他們分憂,可以謀事的替他們謀事,可以動兵的為他們動兵。

孟子說,霸主治理下的百姓是歡愉快樂的,齊桓公毫無疑問達到了霸主的標準。

齊桓公和管仲的功業還不是一個霸主這麼簡單。

史書上說,當時諸侯長時間混戰,外族趁機入侵,南邊的夷族,北邊的狄族,快打到一起了,再這樣下去,中原真到了千鈞一髮的地步。

幸好有齊國崛起,護住了長久以來積累的中華文化。

孔子說:「微管仲,吾其被髮左衽矣。」沒有管仲,我就要披頭散髮,衣服向左邊掩了。

北方戎狄才是頭髮披散,衣服的前襟左掩。孔子這麼說,是在誇管仲,如果不是管仲,中華文脈也許就斷絕了。

齊桓公之後,下一位登場的霸主是來自晉國。

晉國公子重耳在外逃亡十九年,吃盡苦頭。唯有齊桓公和宋襄公對他還不錯,尤其宋襄公,送給他車二十輛,馬八十匹,重耳牢牢記得這個恩情。

十九年過去,重耳回到晉國,成為國君,也就是晉文公,這一年,他已經六十二歲了。年紀雖然高,但足夠晉文公成就一番霸業。

在外逃亡那麼多年,重耳非常清楚民間的疾苦。他一上任,輕徭薄賦,先緩慢發展晉國的實力,與四鄰的諸侯搞好關係。

那時候楚國正狂飆突進地向北發展,已經收服了五六個中原小國,還把宋國的都城圍住了。宋國人趕緊向晉文公發出緊急求救信號。

晉文公當然記得宋襄公的恩情,這個兵一定要出。問題是晉國到宋國有點遠,這個仗怎麼打才好呢?

一位將軍說:「曹國剛剛歸附楚國,衛國又和楚國結了姻親,咱們不如攻打曹、衛兩國,楚國不得不救。這樣一來宋國不就得救了嗎!」

晉文公一拍大腿,說這個主意甚好。

當年重耳流亡到曹國,曹共公聽說重耳的肋骨是連在一起的,像一塊兒完整的骨頭,好奇得很,重耳洗澡的時候,竟然闖進來嬉皮笑臉地看,這是莫大的侮辱。

再說當年重耳在衛國,衛文公根本不見他,重耳實在餓得不行了,問路邊的農夫討一點飯吃,農夫嘴上答應,卻給他裝了一盆土,這是在存心戲弄重耳。

如今三十年河東三十年河西,時局逆轉,晉文公派重兵進攻曹國、衛國,很快打下兩國的都城,報了當年的輕視之仇。接下來,晉國和楚國軍隊終於要正面相對了。

在敘述這場大戰之前,咱們又得回顧一下重耳的流亡之旅。重耳當年也流亡到了楚國,楚成王對他還不錯,設宴款待他,但語氣就沒那麼恭敬了。

楚成王敲了敲放食物的案子,說:「你重耳流亡了這麼久,想必很少吃到這樣的好東西吧。如果有朝一日回到晉國,你怎麼報答我呢?」

重耳聽出楚成王是想嘲笑他,強忍住脾氣,說:「你這兒不缺金錢美女,珠玉寶石又是你們這兒產的,一般的你也看不上眼。我想不出來能給你什麼。」

楚王表示,話雖然是這麼說,但你重耳還是應該報答我。」

重耳想了想說:「這樣吧,如果有朝一日我能當上晉國國君,咱們兩國戰場上相見了,我當讓你九十里。以這個作為報答,你看怎麼樣?」

話還沒說完,楚國人就笑了,笑什麼呢?你重耳這麼落魄了這麼久,要不是大王賞你口飯吃,說不定餓死了,還妄想在戰場上和大王對壘,想多了吧!

可世間的事就有這麼巧,當年的重耳已是晉文公,率領威武的三軍將士,等著和楚軍交戰。

楚軍終於到了,擺開架勢準備衝鋒。晉國的軍隊卻開始往後撤,一直撤了九十里。

晉文公對軍史說:「當初我在楚國,曾經答應楚成王,如果兩國交戰,我將退避三舍,諾言說出口,就不能違背。」三舍就是九十里,晉文公果真退了九十里。

兩軍終於在城濮開戰,歷史上把這次戰爭稱之為城濮之戰。

晉軍士氣高漲,先是打敗戰鬥力弱的楚軍右軍,然後製造一個敗退的假象,引楚軍左軍追過來,看楚軍追得差不多了,晉文公命令全軍出擊,吃下了整個楚軍左軍。

楚軍將領看到大勢已去,下令撤退。宋國終於避免了亡國的命運。宋襄公絕對沒想到,當年那一筆投資,會獲得如此豐厚的回報。

晉文公大獲全勝,周天子親自來祝賀,鄭重其事地封晉文公為「伯侯」。

這個伯侯可了不得,字面意思就是諸侯之長、天下諸侯的領袖,可以替天子征戰四方,安定天下。

當年齊桓公稱霸,也獲得過這個榮譽。如今晉文公也當了伯侯, 這意味這晉文公正式成為天下霸主。

後來的人經常把晉文公和齊桓公放在一起討論。齊桓公以理服人,匡扶天下,晉文公以直報怨,以德報德。因為這兩位霸主,中原地區得以保持長時間的安定和平衡。

三位君主,鄭莊公、齊桓公和晉文公,他們身上有一種風雅的力量,讓人由衷折服。

春秋時期,中國大地生機勃勃、充滿激情,霸主相繼崛起,哲人不斷湧現。中華民族的性格經過重重淬鍊,變得成熟,變得智慧,變得強大而自信。

春秋的君子,他們的智慧、優雅和力量,是每個中國人的財富。

(圖片來源於網路)

TAG:仁仁閱APP |