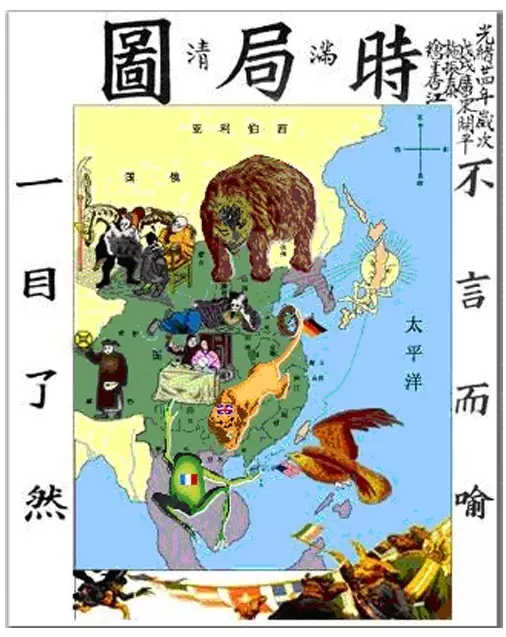

他總是抨擊中國卻得到了中國方面的最大信賴

原標題:他總是抨擊中國卻得到了中國方面的最大信賴

英國人羅伯特·赫德在中國近代史上所扮演的角色非常重要。然而在過去,關於他的正面報道幾乎是不能夠看見的。只有在近些年,關於他業績的內容才逐步為我們所了解。

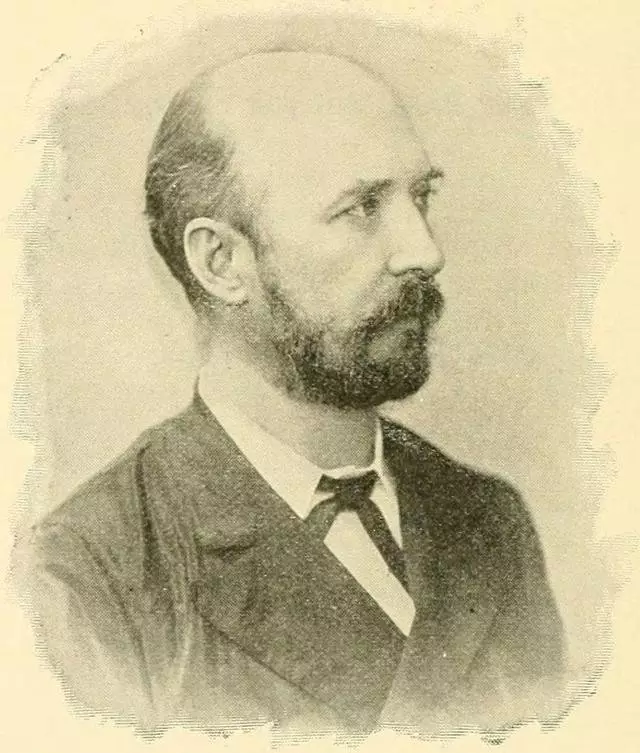

來自北愛的中國海關之父

就出生來說 赫德並不是正統的英格蘭精英

赫德出生在英國治下的北愛爾蘭領,並不輸於英帝國核心地區的一員。作為一名非不列顛出身的鄉紳子弟,出人頭地的機會就是在學校努力學習,爭取在政府里謀一份職務。赫德在學校里學習十分努力,經其母校貝爾法斯特女王學院推薦,一拿到文憑就加入了英國派遣中國的領事團隊,這時他只有18歲。

1858年赫德的職業生涯迎來第一個轉機,他被調往香港在外交官巴夏禮手下擔任書記官職務。幸好這位前途註定有些不妙的上司並未攜赫德北上參與英法聯軍和清廷之間的外交交涉事務。否則赫德可能早早就被僧格林沁王爺抓起來關進牢獄中,或者已經一命歸西。後面也就再也沒有那個拯救大清財政於水火的白人總稅務司了。

赫德的老上司巴夏禮在與清廷談判中被拘禁

赫德留在南方,轉任的廣州領事的翻譯官職務。在這個職位上他迅速建立了和清朝兩廣總督勞崇光的良好關係。其時英法軍隊佔領上海,在上海建立了第一個中國近代新式海關----上海海關。清朝政府為了統一處理海關問題,決意在全國開辦不同於抽取厘金的舊海關的近代海關。赫德得勞崇光的邀約,被舉薦在中國的新式海關中擔任職務。

從英國政府中辭職之後,赫德進入清朝的皇家海關稅務司中任職。他最早在勞崇光手下擔任粵海關副司長職位。在主持上海海關的英國人李泰國因病辭職之後,受李泰國的舉薦前往北京應聘中國海關總稅務司的職位。

以恭親王和軍機大臣文祥為首的洋務派主事者們很快發現相比起李泰國這種動不動就擺架子的硬角色。這個新上京的年輕歐洲人處事圓滑,對清朝政府和上下官吏都十分謙和尊敬。另一方面,因為阿思本艦隊事件而搞的大清政府顏面盡失的李泰國,很快就喪失了恭親王的最後信任。1863年11月,清政府正式解除李泰國職務,委任28歲的赫德擔任中國海關總稅務司一職。

清朝著手建立的第一支近代化艦隊--阿斯本艦隊

抨擊中國傳統的大噴子

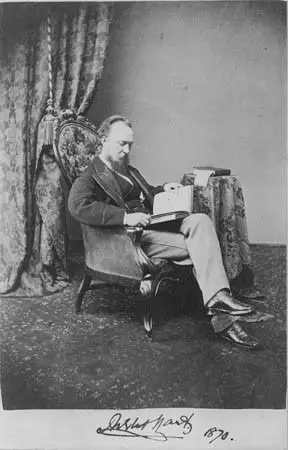

1870年的赫德照片

赫德作為老牌海外帝國英國的事務系統官員之一,在中國度過了漫長的歲月。讓很多人沒想到的是,回到歐洲的他竟開始在各種報紙行大鳴大放,發表了很多刺耳的聲音:

「這個民族長期的封閉狀態,視自己為萬國之首而把他國當作朝貢國的慣例,以及發達的禮教和長期以智能考察為主的競爭性考試製度培養出的對智商的優越感,所有這一切結合起來,導致中國人希望所有來到中國的人都承認他們的優越和表示臣服。」

「如果說中國人有什麼缺點的話,就是他們認識不到說真話也是一種善。不僅如此,中國人並不是十分像其他的民族一樣喜歡說真話。他們為此辯白說,不管怎樣,真話一旦說出口就沒退路了,只要瞞著真相,獲知真相的機會或許就此錯過。」

「日本接管的(八國聯軍)城區是管制的最好的城區之一。日本人比其他國家的人幸運,他們預先知道哪些政府建築和公共衙門中存有官款,他們弄到了比其他國家總數加起來還要多的銀錠,這可能是事實。但他們從不搶劫百姓。他們的紀律、規則和方法是這樣的:迅速重建信心,開放市場,整頓秩序,使生活能夠過下去。」

這些看起來非常辱華的言論,堂而皇之的刊登在19世紀末倫敦出版的報紙和評論上,並且被作為一種中國專家的犀利意見被廣泛的談論和引用。令人奇怪的則是,對於這些言論的發表者,清朝管理外交事務的總理各國事務衙門並沒有強烈抗議、怒斥、反駁不實之詞。

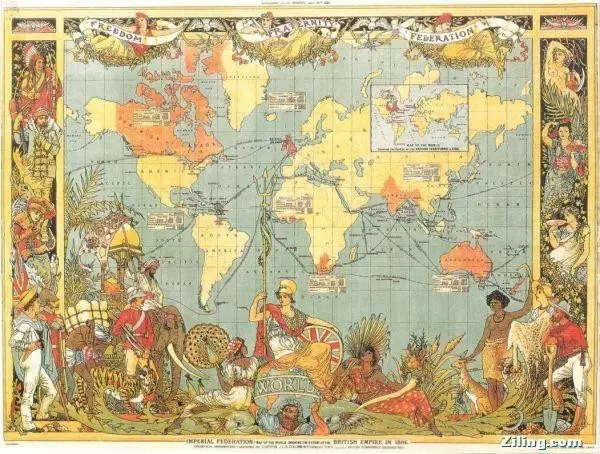

大英帝國的優良教育與任職經歷讓赫德上任後表現卓著

更令人詫異的是這些言論的主人非但和清朝政府上下關係匪淺,更獨立掌管晚清政府最重要的政府部門之一長達50年之久。

清廷對於赫德的嘴炮態度耐人尋味

鑄造中國海關

在上海期間的赫德

赫德在28歲這年就猝然間擔任一個世界大國的海關改革大任。這在任何時代任何國家都是一件看起來很魯莽的事情。令清政府慶幸的是,長期擔任政府事務官的赫德得到過良好的西方政治教育和基層政事鍛煉,在很短的時間裡,赫德就看出清朝海關的問題出在哪裡。

長期以來困擾中國海關的低效問題,一直無法得到解決。

首先是官與吏的工資太低,乃至不足以維持官員的生計。一名晚清海關官員的年俸祿不過20兩海關銀而已。這雖然已經相當於一名縣令的俸祿,但仍不能保證一家溫飽。為了讓海關官員們生存下去,政府自然默許海關在正式關稅之外加收一些非正規的稅費來貼補收入。這部分灰色收入的存在使得商人們千方百計的瞞報自己的進口貨物。

其次,伴隨著收稅的不合法,包括鴉片和軍火在內的各種違禁品也大量流入國內,海關的查禁功能形同虛設。

清代海關官員的灰色收入困擾著進出口雙方

赫德上任的第一件事就是重定海關官員工資。他可能是在中國最早推行近代福利政策的官員,一名海關官員的最高年薪甚至多達9000兩,到達一定年限還會有一筆不菲的慰勞金。此外又有退休金、差旅費、固定假日等,另有傷殘保障金、喪葬費、醫藥費、外籍人員家屬探視費用等各種福利開支。

大量高薪與福利帶來的是海關費用的暴增。舊式中國海關的全年費用不過1萬多兩白銀,經過赫德改革之後,到1885年度,海關全年費用竟然超過了300萬兩!

清政府沒有白花每年一千萬的白銀,高薪吸引來的是全世界具備現代海關知識的優秀人才。大清海關的僱員面向全球招考,在上海、廣州、九龍甚至倫敦設有考點。赫德親自把關,對於不符合條件的考生一律不予錄用。

嚴格選拔人才的結果就是在當時現代化管理人才和事務人才儲備幾乎為零的清朝,在極短的時間裡就組建起了世界第一流的公務員團隊。赫德規劃的海關管理體系是沿用英式的總稅務司直轄各地分稅務司的模式。擺脫了地方政府對各地海關的控制,為清理財務關係奠定了基礎。

對於治理政府部門貪污的問題,赫德採用的是現代化的多管齊下的方法。一方面高薪使得職員對職位的歸屬感強,不願輕易失去。一方面嚴格的管理制度堵塞了在實際運作中出現的可能貪污受賄的機會,赫德引進西方的會計制度,對進出帳目進行精確管理。各種舉措的綜合運用,使得海關總稅務司成為晚清政府中最為廉潔高效的部門之一。

赫德上任後的大清海關

意義重大

對於當時的中國而言高效的海關發揮了舉足輕重的作用

海關的廉潔和高效對於19世紀的清政府意義重大。

首先,第二次鴉片戰爭的賠款直接來自於海關的關稅,這個目標不到5年就完滿達成。要知道1861年時清政府全年的海關關稅不過500萬兩。而到了1875年則已經增加到1200萬兩。到1887年,海關稅收已經達到2000萬兩。

此時全國開支一年不過6000萬兩左右,穩定增長的關稅收入對清政府來說已經成為不可動搖的財政支柱。

所以你可以看到,作為一名英國人的赫德,即便有些辱華言論,卻是大清政府不折不扣的財神爺。

晚清朝廷舉辦的一系列洋務舉措,包括新式海陸軍的創辦,以及對法國戰爭和對左宗棠西征的籌款,全部都是由海關關稅來擔保支付的。若沒有穩健增加的海關收入,清政府不可能在太平天國等一系列大規模變亂平息後籌集足夠規模的資金進行自強運動。而作為清帝國內屈指可數的具有現代眼光的管理人才。赫德協助清朝政府建立了中國最早的近代郵政網路,做了一點微小的工作。

左宗棠平定新疆的軍費就依靠海關信用擔保的借款

作為在清政府手下工作的一名外籍僱員,赫德對政府改革的呼聲並不遜色於中國的洋務派幹將們。在他的《局外旁觀論》里就指出,在任中國大小官僚:盡職者少,營私者多。

最後他明確指出:文武各事之行,盡屬於虛,執法者惟利是視,理財者自便身家。在上即有所見,亦如無見。遠情不能上達,上令不能遠行。

對於一個在華工作的外國人,這種指責不可謂不嚴厲,若是放在今日,免不了戴上一頂辱華的帽子。可是放在和赫德官階品級相似的晚清官員的上疏奏章里,似乎又並不特別引人注目。慷慨激昂,痛陳時弊是晚清官場里的常態,不管是洋務派還是保守派大抵都以此作為本派立論和攻擊對手的手段。但這種辱華或者說自辱的文章要寫就出來還是需要一點技巧的。

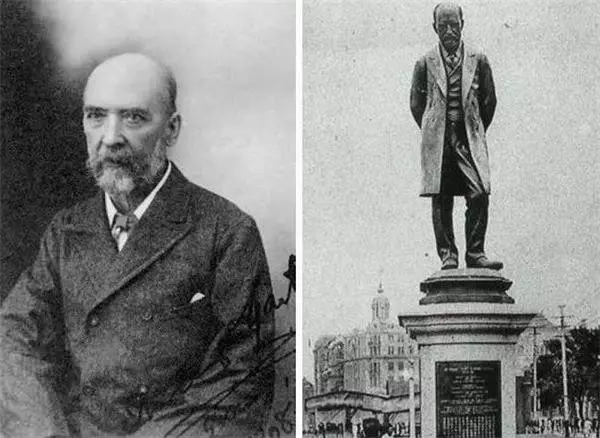

赫德的雕像 現今早已被取締砸爛

首先,指責的範圍不能包含有對民族道德、體質、智商等先天條件,而偏向於對民族心理和行為習慣的分析。語氣則保持平和,不能存有當時外國人普遍抱有的文明對野蠻的傲視心態。赫德在英國刊登的文章,多次反覆提到清朝並非野蠻人,乃是一歷史悠久、擁有良好道德和官僚系統之古國,若善加影響,必然將來能成為東方一大強國。這類勉勵的話語,非常對當時出現對洋外交恐懼症的清政府的胃口。

第二點是,在指責某個特定的群體時,不妨將其中地位尊崇之一二人單獨區別對待,給予盛讚。赫德在文章里對中國官僚系統的批評不能說不嚴厲,但他對自己直接打交道的軍機大臣文祥和恭親王的評價卻是異常高。他稱呼恭親王為具有遠見卓識和真正端正品格,稱呼文祥則是「那位偉大的人物。而這兩位也確實在日後漢族士大夫對赫德的多次輿論攻擊中給予了赫德有力的支持。

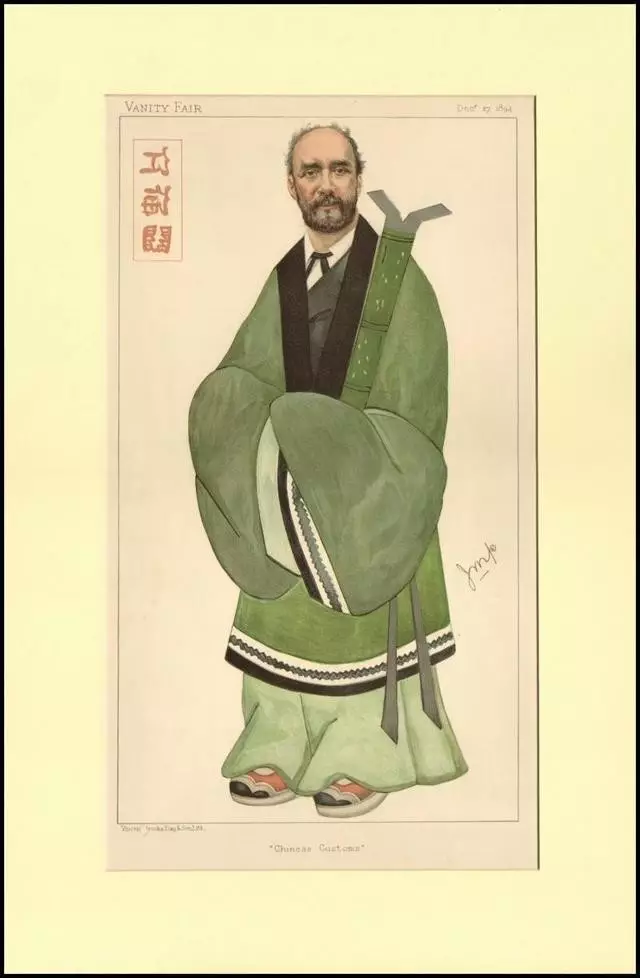

英國雜誌上的赫德華夏 西服外面套裝一身儒袍

此外,赫德一生喜愛中國文化,甚至讓自己的兒子學習四書五經,準備在中國參加科舉,走中榜做官的道路。赫德的這些舉動使得清朝政府從西太后到下級辦事官員都把赫德看作是一個有能力和可以信賴的本國辦事官。即便是赫德對於本國有相當激烈的言論,也並不妨礙他們給予赫德布政使、太子太保這樣顯赫的官爵作為獎賞。

從這些方面來看,赫德對於現代人的啟示或許已經遠遠超出了建立現代式海關那麼簡單。(完)

※民族主義之殤:百年前的亞美尼亞慘劇

※光輝漸褪:順康雍乾四代清帝對俄外交史

TAG:冷炮歷史 |