冷戰風雲之美蘇爭霸:最終拼的還是國家實力!

原標題:冷戰風雲之美蘇爭霸:最終拼的還是國家實力!

1946年3月5日,丘吉爾在美國富爾頓發表「鐵幕演說」,正式拉開了冷戰序幕。1947年3月12日,美國杜魯門主義出台,標誌著冷戰開始。1955年華沙條約組織成立標誌著兩極格局的形成。冷戰開始後,以美國為首的西方資本主義陣營和蘇聯為首社會主義陣營,在政治、經濟、軍事、外交、文化、意識形態等各方面都處於對抗狀態。

50年代中期,美蘇兩國和國際關係發生了一系列重大事件。1953年3月5日,斯大林逝世。1953年9月,赫魯曉夫上台以後,開始對蘇聯的內外政策進行調整。1956年召開了蘇共二十大,赫魯曉夫提出了同美國平起平坐、實現美蘇合作、共同主宰世界的基本戰略。赫魯曉夫之所以敢提出與美國平起平坐,也是因為蘇聯經濟、軍事實力的增加,具備了一定的物質基礎的原因。自此,美蘇開始了長達數十年的爭霸對抗。

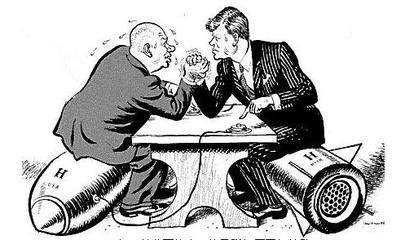

在這場曠日持久的爭霸戰中,美蘇進行了無數次的較量,雙方的角逐遍及全球。雙方互有勝負,鼎盛時期的蘇聯甚至一度壓倒美國,表現出咄咄逼人的進攻態勢,美國都不得不避其鋒芒。

50年代後期,美蘇爭霸的格局逐漸形成。作為世界上的兩個超級大國,美國和蘇聯在政治、經濟、軍事、外交各個領域展開的殊死較量,國際局勢隨之也風雲變幻。美蘇爭霸大致可以分為三個階段:

第一階段(50年代中期~60年代初期)既有緩和又有爭奪。

50年代中期,蘇聯主動與西方國家合作,對奧和約的簽定,解決了二次大戰的一大遺留問題。西方國家認為,這是蘇聯的一次實質性讓步,東西方關係開始「解凍」。承認了聯邦德國,1955年蘇聯和聯邦德國建立大使級外交關係。

1959年9月,赫魯曉夫第一次訪美,他也是第一位訪問美國的蘇聯最高領導人。赫魯曉夫同美國總統艾森豪威爾在戴維營進行了會談。赫魯曉夫的美國之行沒有取得什麼實際成果,但他認為這本身就給人以美蘇平起平坐,共同主宰世界事物的印象。實際上,美國也承認了蘇聯與美國同是超級大國的事實。

在關係緩和的同時,爭鬥也在進行著。1961年蘇聯修築「柏林牆」,封鎖了東西柏林邊界,使美蘇關係更加緊張。1962年古巴導彈危機,表明蘇聯開始走上同美國進行全球爭奪的道路,同時也表明當時的戰略優勢仍然在美國方面。

這一階段,蘇聯和中國的關係也發生了逆轉。

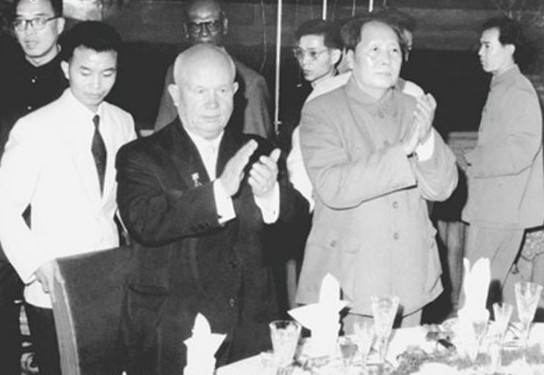

1949年10月1日,中華人民共和國成立,蘇聯第一個與新中國建立了外交關係。美國拒不承認新中國,在政治上孤立中國,在經濟上封鎖中國,在軍事上威脅中國。面對這種情況,中國採取了向蘇聯「一邊倒」』的方針。1950年2月14日,《中蘇友好同盟互助條約》簽訂,確立了中蘇之間的同盟關係。50年代初期中蘇是友好關係,兩國共同的對手是美國。

赫魯曉夫上台後,對中國推行霸權主義政策,企圖把中國納入與美國爭霸的軌道,控制中國的內政外交。如1958年蘇聯要求在中國建立長波電台和聯合艦隊;1960年蘇聯撤走在華的全部專家,撕毀合同,廢除項目,給中國經濟建設造成巨大損失。同年,蘇聯在新疆挑起邊境衝突事件,中蘇關係惡化。

美蘇兩個超級大國都同中國處於敵對狀態。中國在國際關係上經受了嚴峻的考驗。

第二階段(60年代中期~70年代末)蘇聯處於攻勢,美國轉攻為守

1964年勃列日涅夫上台至70年代,蘇聯的經濟實力同美國的差距大為縮短,1975年,蘇聯的工業總產值上升,相當於美國的80%。蘇聯在軍備方面趕上了美國,蘇聯的戰略導彈至1975年已達2402枚,超過美國40%,1979年蘇聯在戰略核力量上的開支幾乎為美國的3倍。蘇聯大力增強常規軍事力量。1978年,美軍210萬人,蘇軍440萬人,美軍擁有坦克10500輛,蘇軍擁有坦克50000輛。

這一時期蘇聯推行與美國爭奪世界霸權的積極進攻戰略。美蘇爭霸的重點在歐洲,美蘇在歐洲都集結了重兵,處於兩軍對峙的僵持狀態。在其他地區,蘇聯則採用積極的進攻戰略。1979年蘇聯出兵阿富汗,實行直接的軍事佔領,直接威脅海灣地區和印度洋地區的和平,標誌著蘇聯霸權主義政策發展到了頂點。

與蘇聯相反,美國在這一時期卻轉攻為守,由於受經濟危機的衝擊,經濟增長趨於緩慢,侵越戰爭受到嚴重挫折,軍事力量被蘇聯趕上,美國在美蘇爭霸中從戰略進攻轉為戰略防禦。1969年後的尼克松主義,調整全球軍事部署,收縮亞洲兵力,1973年從越南撤軍。

在中蘇關係上,蘇聯加緊對中國進行壓制和軍事威脅,以致釀成中蘇邊境的武裝衝突,最突出的事例就是1969年的珍寶島事件。70年代初,蘇聯已在中國邊境陳兵百萬。中國開始把蘇聯稱為「社會帝國主義」國家,並且把蘇聯做為頭號敵人,與蘇聯霸權主義進行鬥爭。

在中美關係上,70年代初,美國為了扭轉同蘇聯爭霸的不利局面,提出了「尼克松主義」,轉而同中國改善關係。中國為了抵抗蘇聯的壓力,也需改善同美國的關係。1972年2月,美國總統尼克松訪華,中美發表《上海公報》,兩國關係開始正常化。1979年元旦,中美建交。

第三階段(80年代)美國強硬蘇聯收縮

80年代末90年代初,是美蘇爭霸的第三階段。

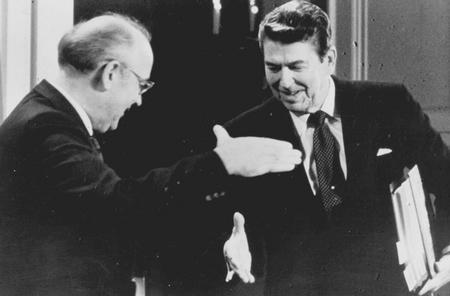

1981年,里根出任美國總統以後,提出了對內振興經濟,對外重振國威的口號。開始對蘇聯採取強硬態度,遏制蘇聯在全球的擴張勢力。在核戰略和核軍備方面,美國提出了「星球大戰計劃」,通過以高技術為核心的新一輪軍備競賽,從而拖垮經濟力量相對落後的蘇聯。在爭奪第三世界方面,美國立足於在軍事上打小規模的局部戰爭,打擊親蘇政權。

從70年代中期起,蘇聯國內經濟發展緩慢。1987年,蘇聯的國民生產總值落後於日本,與美國的差距拉大。美蘇爭霸成為蘇聯沉重的包袱,由於缺乏雄厚的經濟實力,1985年戈爾巴喬夫上台執政後,蘇聯被迫放棄戰略進攻,轉向全面收縮,放鬆了對東歐等地區的控制,並最終退出。

1991年12月底,蘇聯解體,美蘇爭霸以蘇聯失敗告終。

這一時期,中蘇關係開始緩和。1989年5月,戈爾巴喬夫訪華,中蘇關係實現正常化。

美蘇爭霸中的中國

美蘇冷戰爭霸四十多年,對戰後國際關係產生了深遠的影響,也對中國的外交政策提出了挑戰。

中、蘇、美三國關係隨著美蘇爭霸局勢的變化而變化。中國與美國和蘇聯的關係,從美蘇方面來說,都是在戰略進攻時要控制或顛覆中國政權,而在戰略防禦時又打「中國牌」。

中國堅持獨立自主的和平外交政策,進行反對霸權主義的鬥爭,隨著中國綜合國力的增強,中國在國際舞台上越來越發揮著重要作用,中國的國際地位也得到了進一步提高。

蘇聯在美蘇爭霸中最終敗下陣來,根本原因是經濟、科技實力落後於美國。

90年代初,美蘇爭霸結束,世界格局出現了多極化趨勢。較之美蘇爭霸的格局,是歷史的進步,它有利於世界的和平與發展。(綜合整理:老農《非常歷史》)

※剛毅奇女子何香凝:掌摑悍婦陳璧君,題詩羞辱蔣介石

※【爆笑簡史】歷史上的十字軍東征,究竟是腫么回事?

TAG:非常歷史 |