倘若夏遺址擺在面前,我們有能力識別嗎?

原標題:倘若夏遺址擺在面前,我們有能力識別嗎?

《中華5000年文明不好懂:倘若夏遺址擺在面前,我們有能力識別嗎?》:柱下史

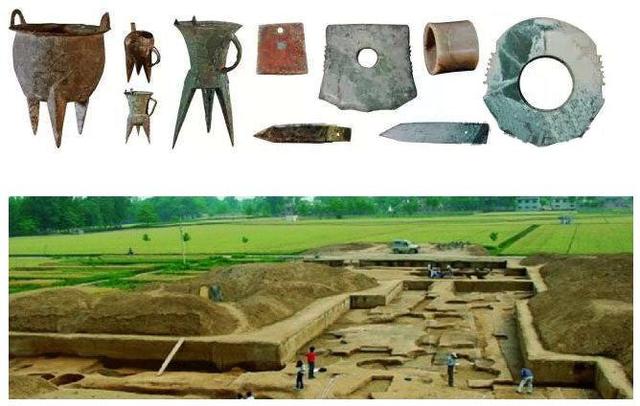

導讀:被視為夏文化最重要的代表遺址的洛陽二里頭遺址,現存面積約300多萬平方米,歷經58年幾代人的發掘,到目前也才發掘了1%左右,而尷尬的是,在面對二里頭出土的文物時,我們一度對這個3800年前的遺址束手無策,因為我們真的讀不懂她,更無法識別她,考古學家甚至一度寄希望於能出土直接的「白字黑字」的文字,讓遺址自己來說我是誰。

如今,無論是從中小學的教科書還是傳世的史書記載,夏朝都被認作是中國歷史上的第一個朝代。2000年前,西漢的史學家司馬遷不僅在《史記》中記載了夏朝的存在:「自洛汭延於伊汭,居陽無固,其有夏之居。」,司馬遷說伊洛河流域,曾經是夏人生活建都的地方。為此,周武王在滅商之後,也在夏朝建都的地方建立了新的都城,這都被司馬遷記錄在了《史記-周本紀》當中了。

(伊洛河之間,曾經是夏人生活的地方)

夏朝存在不存在,是個很低級的問題

夏朝究竟存在不存在,一直是個很熱的話題,而且是一個很熱的「白痴」話題。為什麼這麼說?因為你知道「夏朝」是從史書中看到的,這說明你肯定了史書對此的記載。而另一方面,你又否認夏朝的存在,這說明你又在否認史書對同一問題的記載。如此糾結於歷史記載可信與否,對討論相關問題沒有任何積極貢獻。現在已經不是討論夏朝存在不存在這種無意義的問題的時候了,問題是,真發現了夏王朝的相關遺迹,我們有能力辨識嗎?答案是否定的。

(洛陽二里頭遺址)

發現了夏文化,我們有能力識別嗎

近百年的考古經驗告訴我們,傳世史書對我們古代歷史的記載,還是比較靠譜的,至少到目前為止,歷史大框架從來沒有被顛覆過。以司馬遷的《史記》為例,傳統史料中記載先商世系和商王世系的是《史記·五帝本紀》和《史記·殷本紀》,甲骨文發現之後,王國維以此為本,有的放矢,認真研讀、考證甲骨文中記載了商王名稱的卜辭,將商王名稱與《史記》兩紀所載的世系一一對應。地上流傳史料與地下考古文物,兩相呼應,證實了《史記》關於商朝世系記載是基本確鑿無疑的,這說明,《史記》的可靠性還是相當高的。

所以,在沒有確切證據證明夏朝不存在的情況下,以夏朝存在的前提討論夏文化才有意義。截至2012年,商朝相關的遺址,發現有大約15萬片甲骨, 4500多個單字,迄今已釋讀出的字約有2000個左右,還不足一半。而被視為夏文化最重要的代表遺址的洛陽二里頭遺址,現存面積約300多萬平方米,歷經58年幾代人的發掘,到目前也才發掘了1%左右,而尷尬的是,在面對二里頭出土的文物時,我們一度對這個3800年前的遺址束手無策,因為我們真的讀不懂她,更無法識別她,考古學家甚至一度寄希望於能出土直接的「白紙黑字」的文字,讓遺址自己來說我是誰。我們的思維總是超前於我們的能力,或許夏王朝的遺址已經展現在了我們面前,而我們真有能力釋讀她嗎?

(洛陽二里頭遺址)

會說話的不僅僅是文字,苦等出土的文字來釋讀遺址,不正說明了我們面對古代遺址的束手無策嗎?

※五胡亂華:這段歷史為何越來越鮮為人知了?

※有言講:「臟唐亂宋」,唐朝哪裡髒了?

TAG:柱下史 |