明朝為何會「天子守國門」,而不效仿漢朝「雖遠必誅」

原標題:明朝為何會「天子守國門」,而不效仿漢朝「雖遠必誅」

文|小河對岸

明朝,被很多人認為是歷史上最剛硬的王朝。大明近三百年期間,始終奉行「不議和、不和親、天子守國門」的國策。而此較為內斂的國策,在很大程度上是受朱元璋的《皇明祖訓》影響。大明建立之初,朱元璋派使臣下國書至日本,希望日本來朝以及解決倭寇侵犯海疆之事。可是,日本甚是無禮,並斬殺使者。朱元璋甚是惱怒,揚言要遠征日本,可最終還是強忍怒火,不但未出征日本,還在其制定的《皇明祖訓》中,將日本列為15個永不征討的國家之一。

而與之相應的,作為我國歷史上第一個盛世大一統朝代的漢朝,其對外政策就要張揚外放的多,大漢屢屢對外用兵。漢元帝時,西域都護府副校尉陳湯,矯詔出兵攻殺北匈奴郅支單于之後,上書朝廷,就在信中為自己的行為而辯解道:..(此乃)明犯強漢者,雖遠必誅。尤其是在「天朝」地位還仍待恢復的今天,陳湯這句話聽起來就特別令人雞血沸騰。

陳湯之事,雖是發生在漢元帝時期。但「犯強漢者,雖遠必誅」這句話,用在漢武帝身上卻要更貼切。作為歷史上比較公認的兩位雄才大略的帝王--漢武帝與朱元璋,為何會有兩種截然相反的對外主張。朱元璋乃開國皇帝,漢武帝乃守成之君,按理說,朱元璋於亂世中取得天下,應該更熱衷於征伐。但事實卻正相反,朱元璋在平定天下之後,便不願再對外用兵,而漢武帝卻對外征伐不息。

為何朱元璋的對外政策不同於漢武帝呢?

其一,天下初定,而需要時間恢復。元朝末年,天下大亂,民不聊生,經十幾年全國戰亂,才得以建立大明。其時,田地荒僻,人口大減,國力甚是疲弱,更需要休養生息。再對外無止境的用兵,很容易讓新生的國家再度奔潰。

其二,朱元璋是歷史上出身最低的皇帝,其出身貧寒,又久經戰亂之苦,更明白戰爭的破壞作用,也就更加懂得民間疾苦。故而,朱元璋對和平穩定比較嚮往,而從心底厭惡戰爭。而漢武帝相對而言,則好大喜功、窮兵黷武。

其三,無利可求。日本對大明無禮,朱元璋說了一番話,「得其地不足耕、得其民不足使」,便放棄了對日本的征討。朱元璋看出征討日本的結果,不過是徒耗錢糧、徒流將士鮮血而已。我國在歷史上是農業國,而從宜耕地區來看,大明的疆域在當時已達到一種極限。再對外開拓,也難以經營,而以當時的開發條件,那些「化外之地」純屬是無用之地。故而,朱元璋制定了較為收斂的對外政策。

可以說,在當時的背景條件之下,朱元璋的政策更為實際。秦皇漢武的功績,在今人看來,或令人振奮,但很少有人真正意識到這背後的慘痛。

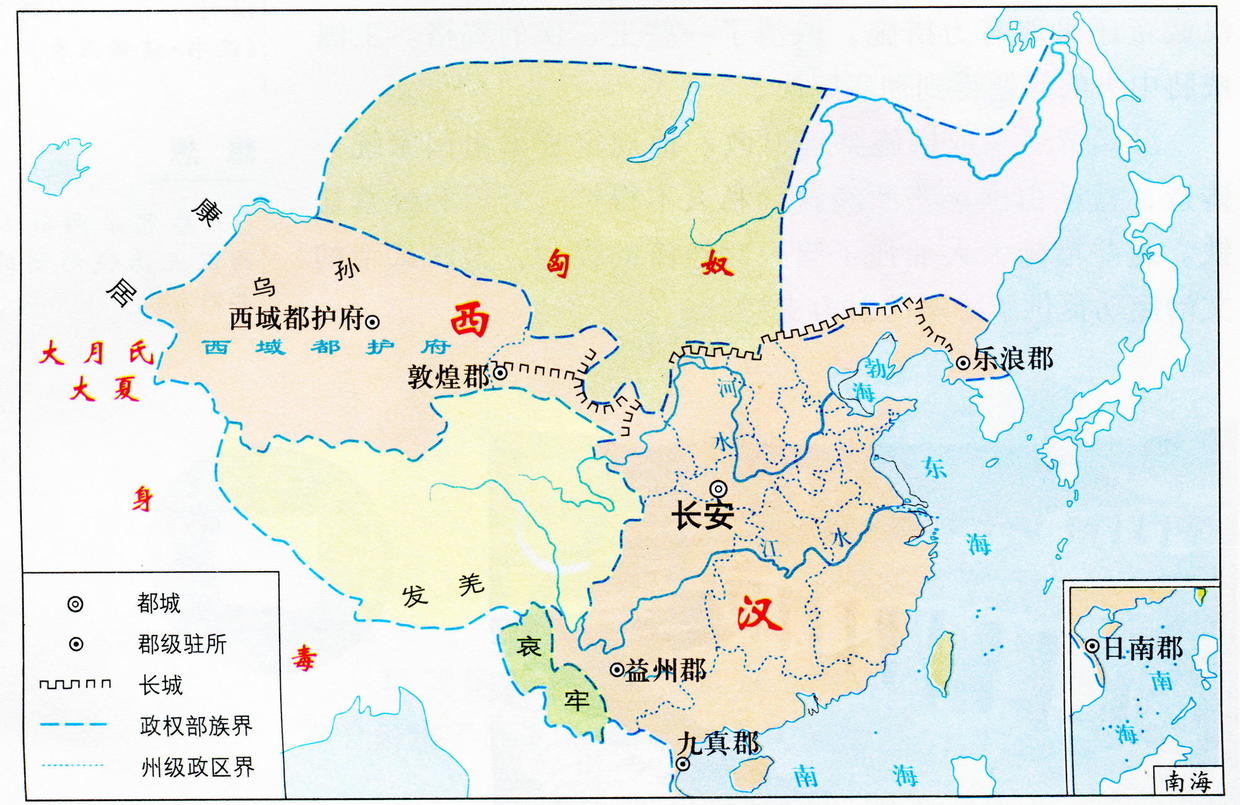

在漢武帝即位之前,大漢王朝處於「文景之治」的鼎盛時期,據《漢書·食貨志》載:「京師之錢累巨萬,貫朽而不可校。太倉之粟陳陳相因,充溢露積於外,至腐敗不可食」,此即成語「貫朽粟陳」的由來,而文景之治也是我國帝制時代的第一個盛世。而到漢武帝在位後期,卻是「海內虛耗,戶口減半」的慘象。

漢武帝不但花光了大漢王朝靠六、七十年休養生息而積累起來的的財富,還讓百姓們流離失所,陷於生活無著的境地。而繼漢武帝之後的昭、宣二帝,也堪稱為賢君,採取了一系列恢復生產、安定民生的措施,才使一度陷入崩潰邊緣的西漢王朝又再度興盛了起來,史稱「昭宣中興」。

從「文景之治」到「昭宣中興」,中間經歷了一個漢武帝,這就是漢武霸業背後的慘痛。司馬光因此評價道:「孝武窮奢極欲,繁刑重斂,內侈宮室,外事四夷。信惑神怪,巡遊無度。使百姓疲敝起為盜賊,其所以異於秦始皇者無幾矣。然秦以之亡,漢以之興者,孝武能尊先王之道,知所統守,受忠直之言。惡人欺蔽,好賢不倦,誅賞嚴明。晚而改過,顧托得人。此其所以有亡秦之失而免亡秦之禍乎?

但是,「昭宣中興」也還是沒有能扭轉漢朝衰落的頹勢,皆是漢武帝用力太猛之過。有人會認為漢武帝大破匈奴,維護了國家的安全。從短期看,可以這麼認為,但從長期來看,卻並非如此。北方游牧民族之患,從匈奴到鮮卑、柔然再到突厥、回鶻再到契丹、女真、蒙古、滿洲,始終伴隨著華夏王朝。以當時的條件來看,既然不能居其地,就不能徹底根除其患。故而,從成本上來看,顯然防禦要更划算。而漢大破匈奴之後,卻又將匈奴南遷。其後,魏晉皆沿襲此胡人內遷政策,西晉時期的「五胡亂華」之事亦與此大有關聯。

而對百姓而言,也顯然更願意生活在朱元璋時代。而不願生活在秦皇漢武時代,秦皇漢武的時代,雖其「功績」令人心血澎湃,但實則上卻會令人恨不欲生,若是誰穿越到那時代?多半就如戲文《孟姜女》中的范杞良下場一般。

參考史籍:《漢書》、《明實錄》等等

※梁山好漢反貪官,為何只敢打蒼蠅而不敢打虎?

※劉邦的廟號,漢太祖緣何被傳為漢高祖?

TAG:歷史聞知社 |