歷史故事——佛教傳入中國

原標題:歷史故事——佛教傳入中國

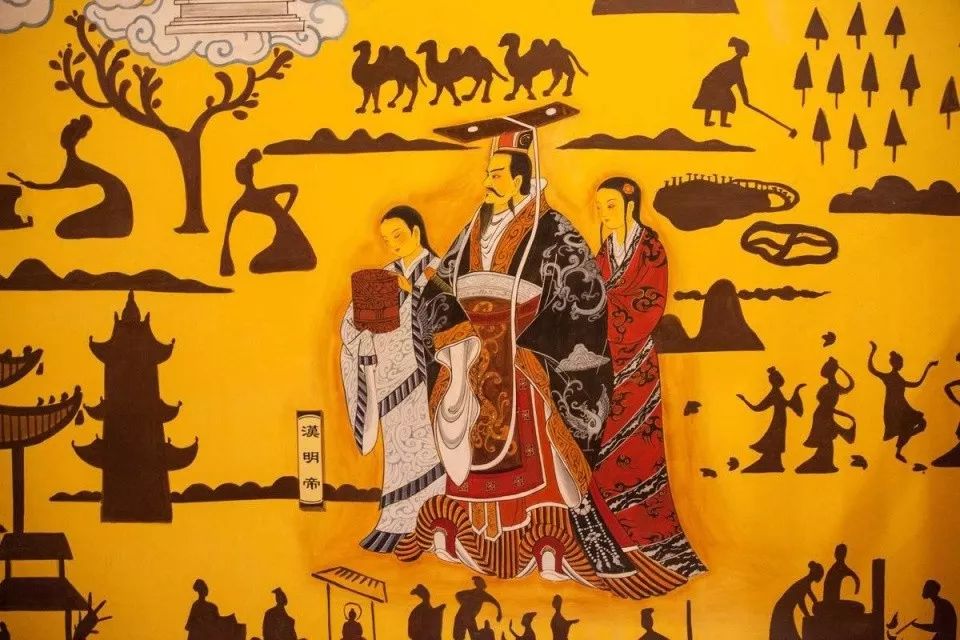

佛教的傳入和發展大約在漢明帝時期(約在公元紀67年左右),佛教傳入中國被稱為浮屠教。據文獻記載,佛像可能於此同時傳入。

公元57年,光武帝病逝,他的兒子劉庄繼位,就是漢明帝。有一天,漢明帝夢見一個金人,這個金人有一丈六尺那麼高,項佩日輪,在他脖子以上佩戴著一個太陽般的光圈。這個日輪,實際上就是佛光,日輪的光芒四射,金色燦爛,金人就在金鑾殿上各處飛行。

第二天,他把這個夢告訴大臣們,許多大臣說不出那個頭頂發光的金人是誰。

有個博士傅毅說:「天竺有神名叫佛。陛下夢見的金人準是天竺的佛。」

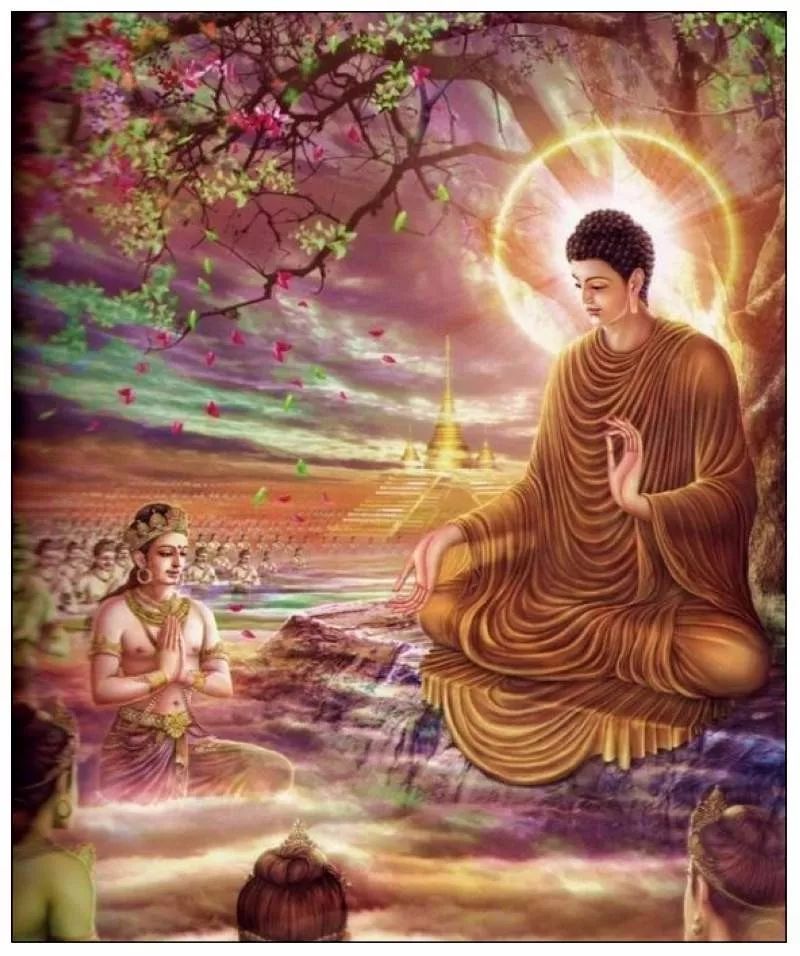

傅毅所說的天竺,也叫身毒(音yuándú),是佛教創始人釋迦牟尼出生的地方 (天竺是古代印度的別稱,釋迦牟尼出生在古印度北部迦毗羅衛國,在今尼泊爾境內)。釋迦牟尼約出生在公元前565年),原是個王子。傳說他在二十九歲那年,拋棄了王族的舒適生活,出家修道。他創立了一個宗教,叫做佛教。

釋迦牟尼到處宣傳佛教的道理。他傳教四十多年,收了不少信徒,大家尊稱他「佛陀」。他死了以後,他的弟子把他生前的學說記載下來,編成了經,這就是佛經。

傅毅的話,引起了漢明帝的好奇心。他就派蔡愔(音yǐn)和秦景兩名官員到天竺去求佛經。

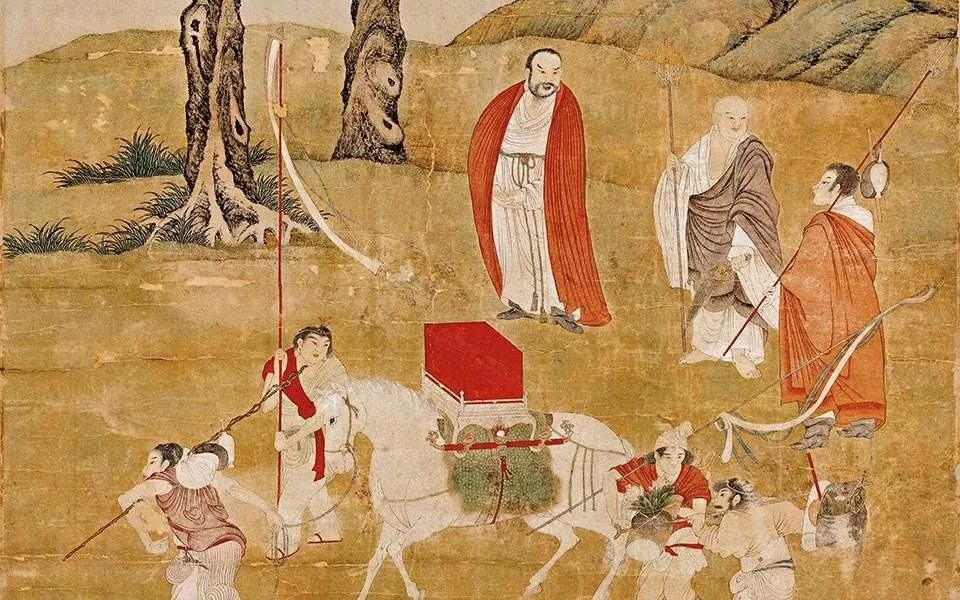

蔡愔和秦景一行人一路跋山涉水,當他們走到大月氏國(今天的阿富汗)一帶時,在這裡巧遇了兩位從天竺來的高僧攝摩騰和竺法蘭。經過交流,蔡愔和秦景認為兩位高僧就是他們要找的人,遂決定邀請他們來中國傳授佛法。

永平十年(公元67年),二位印度高僧應邀和東漢使者一道,用白馬馱載佛經、佛像同返國都洛陽。漢明帝見到佛經、佛像,十分高興,對二位高僧極為禮重,親自予以接待,並安排他們在當時負責外交事務的官署「鴻臚寺」暫住。

永平十一年(公元68年),漢明帝敕令在洛陽西雍門外三里御道北興建僧院。為紀念白馬馱經,取名「白馬寺」。「寺」字即源於「鴻臚寺」之「寺」字,後來「寺」字便成了中國寺院的一種泛稱。攝摩騰和竺法蘭在此譯出《四十二章經》,為現存中國第一部漢譯佛典。

在攝摩騰和竺法蘭之後,又有多位西方高僧來到白馬寺譯經,在公元68年以後的一百五十多年時間裡,有一百九十二部,合計三百九十五卷佛經在這裡譯出,白馬寺成為當之無愧的中國第一譯經道場。

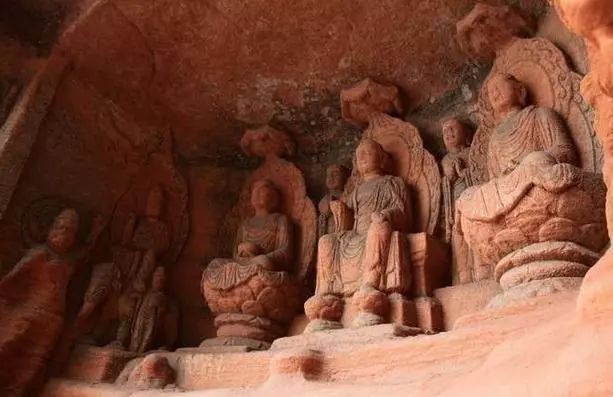

據文獻記載,佛像可能與此同時傳入。但在中國西部的新疆地區(古代稱之為西域),佛教和佛教藝術的傳人則更要早一些。印度的佛教藝術,經過中國的藝術家和民間工匠的吸收、融合和再創造,形成了更具中國特點的佛教藝術,從而更容易在中國社會流傳和發展。形形式式的佛像,主要是作為佛教徒供奉和禮拜的對象,因此佛像藝術的發展和流行,基本上是伴隨著中國佛教的興衰而興衰,兩者之間的密切關係是顯而易見的。

漢魏之際,佛教雖已傳入中原,可在史料中,關於佛像的記載卻極為鮮見。在出土的佛教文物中,有四川樂山崖墓的佛雕像、彭山崖墓內發現的陶制佛像,這些據考證都是漢代的作品。但是這時的佛教文物遺留下來的為數極少。東漢末年,下邳相笮融建造了一個規模宏大的佛教寺院,據說可容三千餘人,其中還安置了身穿錦綵衣物、銅質塗金的佛像,這是中國的造像立寺首次見於正史記載。

中國佛教藝術的飛躍發展,是在兩晉南北朝時期。這是中國社會大動蕩的時代。來自印度的佛教思想在中國迅速發展,與中國傳統文化有了更大的交流。這種交流不僅對中國思想史的發展有重大意義,而且對中國美術和雕塑藝術的發展也起了極大的促進作用。在繪畫方面,顧愷之、陸探微和張僧繇等畫家,一方面繼承了中國傳統的漢畫的技藝和風格,一方面又受到了來自印度、西域的佛教繪畫表現手法的影響,在繪畫理論和表現手段方面,取得了劃時代的成就。這一時期的繪畫、雕塑等藝術作品中出現的人物形相,大多面目清瘦、褒衣博帶,神采飄逸,這基本上是南朝士大夫生活理想和審美情趣的真實寫照。由此而形成的「秀骨清相」的風格,成了具有明顯時代特徵的南朝畫風的代表。

兩晉南北朝時期的佛教造像藝術。也有了極大的發展。以東晉戴逵為代表的佛像雕塑家的出現,標誌著中國佛教藝術發展到了一個新的水平、戴逵的創作態度認真,據說有一次他為了製作一尊佛像,曾潛藏在帳中,傾聽眾人的褒貶議論,然後加以詳細研究,積思三年,才得以完成。因此他所作的佛像,使「道俗瞻仰,忽若親遇」。這一時期出現的各種佛像,包括塑像和畫像,已經不再是單純地模仿西方傳來的佛像圖樣,而是融合了中國的民族風格,開始走上了獨立的發展道路。

遺憾的是這一時期佛教寺院的各種塑像以及畫像,現在大多都已蕩然無存,我們只能從傳世或出土的一些金銅佛像以及當時開鑿的一些石窟寺中,來了解和研究當時佛教造像的一些情況。

現存最早有明確紀年的金銅佛像,是後趙建武四年(338年)造的釋迦佛銅像。此像現藏美國舊金山市博物館。像通高 39.4厘米,身著通肩大衣,衣紋以身體胸部為中心,向左右對稱雕出作平行下垂狀、兩手在腹前作禪定印,肉髻較大,臉部輪廓清楚。佛座為四足方座,這是大多數早期金銅佛像所採取的形式。整個佛像身體略向前傾,衣紋形式化,左右對稱,略顯獃滯,帶有早期還不成熟的佛像製作風格。

※歷史上的今天——1073年7月23日,理學家周敦頤去世

※歷史上的今天——1409年6月20日,十三陵開始建造。

TAG:講故事的翁老頭 |