假設秦武王舉鼎成功,秦朝是從此變弱,還是更早統一全國?

原標題:假設秦武王舉鼎成功,秦朝是從此變弱,還是更早統一全國?

正視歷史:

公元前307年,秦武王嬴盪來到周天子居住的地方,他跟他手下的一位大力士「孟說」舉行了一場「舉鼎」比賽,沒想到銅鼎脫手砸斷了自己的小腿,重傷之身的秦武王當天晚上就去世了。

雖然嬴盪在位不到四年,但他也幹了幾件大事。他在政治上連橫衛秦、連越制楚,保證了秦國的安全;在軍事上平定蜀亂、假道伐韓,打出了秦國的霸氣;在民生上更修田律、疏通河道、築堤修橋,提高了秦國百姓的生活水平。

在他死後,秦國又經歷了足足四代雄主歷時86年,方才一統天下。

假設歷史:

假設秦武王沒有和孟說舉鼎,或者說舉鼎成功,那麼秦朝和秦武王的命運會是怎麼樣?秦朝是否就能更早地完成統一全國的霸業,還是說反而一蹶不振?讓我們來分析分析。

分析:

在假設武王舉鼎成功之前,我們先來看看他為什麼要舉鼎。在小編看來,秦武王這麼做至少有兩個原因:

第一, 個人原因。秦武王號稱「武」,自然代表他崇尚武力,而根據史書記載,秦武王長得更是身高體壯。於是我們腦海中就浮現出一副場景來:時年23歲的嬴盪帶著好兄弟孟說還有一干小弟,來到了老大哥周天子這裡,周天子院子里精美的銅鼎引起了他們的興趣,他們一個個年富力強、孔武有力,再加上地位顯赫沒有什麼顧忌,頗有點反客為主的意思,就相約著要來一個舉鼎比賽。這才有了後來發生的事。

第二, 政治原因。我們都知道「鼎」這個字在我們的傳統文化里象徵著權勢、地位。早在春秋時期的楚莊王,就曾有過「問鼎中原」的舉動,現在秦國強大起來了,秦武王索性來個更為直接乾脆的「舉鼎圖中原」,當然結果沒那麼美好就是了。

所以說簡單的一個「舉鼎」比賽,其實是一個信號,暗藏著秦武王乃至整個秦國的下一步計劃:入主中原。如果秦武王舉鼎成功,依照他的性格,緊接著就會著手實施這個計劃。這樣來看的話,我們題中的問題就變成了:秦武王能不能成功執行他的計劃?能多大限度的執行這個計劃?

我們來看一下當時的局勢,當秦國最強,地處西部。

東邊的齊國國富民強,雖然在位的齊宣王不算一個明君,但當時有孟嘗君坐鎮,齊國正處於上升期,不比秦國弱多少,再加上兩國不相鄰,沒有大矛盾,是秦國拉攏的對象。

南方的楚國跟齊國類似,君主楚懷王昏庸,但也有屈原坐鎮,雖然楚國沒有齊國那麼有錢,但是地盤大,不太好惹。

東北方燕國偏居一隅,可以先不管。

韓國弱小,又緊挨著秦國很好欺負,但周朝天子也在韓國邊上,打韓國要承擔一定的輿論風險。

魏國雖然不強,但魏襄王是個能左右逢源的人,打他很可能會牽涉進來其它國家。

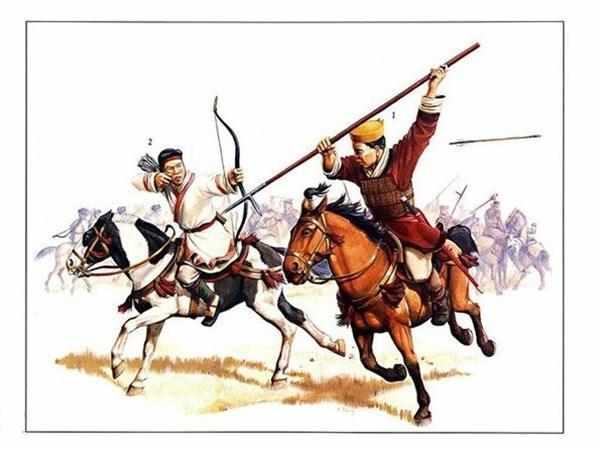

還剩下靠北的趙國,在尚武的趙武靈王帶領下,趙國擁有當時最強大的騎兵隊伍,軍事上來說秦國最強勁的對手。

細說一圈下來,好像除了韓國,打誰都不可行, 但事實就是這樣,當時的秦國並沒有強大到可以以一敵六的地步。當然有「遠交近攻」、「連橫衛秦」這些謀略,秦國會盡量避免同時面對多個國家,但要知道,秦武王之後的幾位君主也一直都是這麼做的,儘管如此他們仍然用了86年時間才完成計劃。

而雖然秦武王勇武過人,縱觀他的一生,除了舉鼎砸死了自己,好像並沒有太多為人詬病的地方。

但僅此一件事,能把自己命都玩脫了,足以說明秦武王自視甚高、愛冒風險的特點。俗話說「常在河邊走,哪有不濕鞋」,即使是武王舉鼎成功,他也很有可能在今後的某次冒進中,把自己甚至是秦國都帶入萬劫不復的地步。

再說秦武王死後,由於沒有子嗣,所以是他的弟弟繼位,如果武王晚幾年留下子嗣後再死,未必就能保證他的兒孫們能像後來的秦昭襄王、庄襄王、秦始皇他們那樣雄才大略,而秦國的未來也就難以達到歷史上那種高度。

結論:

所以在小編看來,如果秦武王舉鼎成功,最好的結果也就是跟歷史上真實的秦國旗鼓相當,但更大的可能,是秦國會越來越弱。

※那個被張儀欺騙的楚懷王,真的笨嗎?

※秦襄公拿著周平王開的空頭支票,成為諸侯,為強大的秦國打下基礎

TAG:一條尋秦記 |