如果明初的海洋政策延續下去 會有什麼結果?

原標題:如果明初的海洋政策延續下去 會有什麼結果?

15世紀初,明朝曾經一反保守的常態,搞起了轟轟烈烈的大航海事業。然而,僅僅一代人後,傾全國之力搞起的航海事業就戛然而止。這讓很多明朝的粉絲到今天都覺得扼腕嘆息。

很多人不禁想知道,如果當時的海洋政策延續下去,歷史的發展會有何不同。如果明成祖的繼任者們,繼續堅持下西洋,哪怕只是縮減船隊規模。是否可以將這項看似偉大的壯舉,一直堅持下去。

15世紀 歐洲繪製世界地圖上的明朝船

然而,殘酷的事實卻是,明朝人自己都明白:如果這種海洋政策一直延續下去,整個明朝的朝廷,將會在15世紀中期-16世紀初就徹底崩潰。順著這個可怕的軌跡發展下去,整個王朝即便是沒有立即滅亡,也可能失去對很多地方的控制。

之所以如此不看好明成祖的海洋政策,主要是基於明朝本身在這項大戰略實施後的內部危機。因為成祖制度的海洋戰略,並不是出於發展經濟的需要。儘管在朝貢口號的溫情脈脈之下,包含了多種負責而無序的設想。但皇帝自己卻有著一本專屬的小黑賬。

明成祖大搞海洋政策的時期,明朝在各地的花銷都非常巨大。

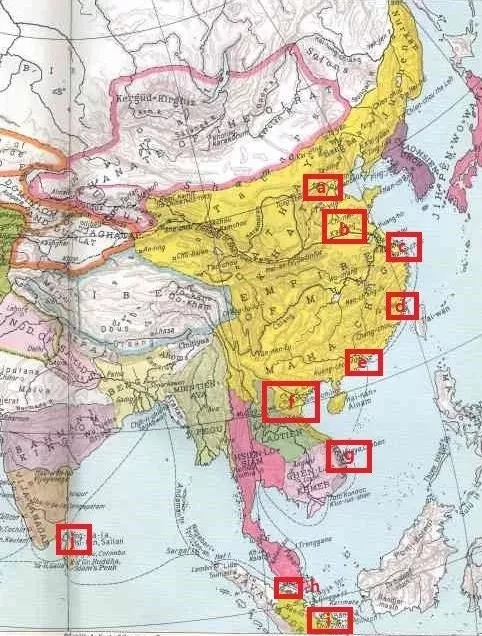

a 北京新城與紫禁城建設 b 大運河疏通 c 瀏家港的大型造船基地

d 福州的補給港口 e 廣州的補給港口 f 入侵安南的巨額軍費

g 占城的貿易與補給港口 h 建立馬六甲基地 扶持當地蘇丹

i 建立巨港宣撫司 扶持當地首領 j 對錫蘭用兵 廢立君主

從鄭和歷次航海的記錄去看,明成祖朱棣的戰略謀劃主要分為三大部分:

1 在國內市場被封閉壟斷,國外市場遭嚴格禁入的大環境下,進口包括各種香料在內的奢侈消費品,運往國內販售牟利。由自己和直屬太監把持的統銷統購模式,可以利用國內的資源稀缺,賺取不菲的差價。同時,官營貿易的部分所得,可以為達官貴人與皇帝自己,採購各類奇珍異寶類與玩物。不僅利於搞排場和消遣,更是皇帝賞賜貴胄的特供渠道。

2 龐大的船隊與採購隊伍,也是弘揚大明朝威嚴的宣傳隊伍。在明朝已經同陸上邊界的大部分鄰國建立朝貢體系後,新的海洋政策也是要將這種體制,深度推廣到南洋各地。對於篡位者出生的朱棣而言,如此萬邦來朝的景象,多少能夠幫助自己對內也豎立高大形象,留下不世功勛的美名。

3 為完成以上兩大任務,就需要數目眾多的船隊來往返運輸。還必須有一支龐大的隊伍,負責船隊的正常運行、涉外交流、記賬。國內需要有瀏家港這類大型造船基地,沿途的港口有充足的補給。在海外的重要地區,開拓基地。包括收買配合的地方領袖,打壓不夠順從的他國統治者。必要時候就訴諸於武力,建立明朝可以直接控制的海外基地。

鄭和在海外可不是一個失足的和平大使

如果一切運轉正常,那麼明朝皇帝自己將享受前無古人的名利雙收。

在當時,明朝境內流通的金屬貨幣嚴重不足,只在國內具有購買力的銅錢通寶,在國際貿易中不能作為支付手段來使用。但這並不影響皇帝以個人意志,推動對外的以物易物交易。尤其是絲綢、瓷器等出口創匯產品,可以從官營的作坊里,以賦稅形式徵收獲得。然後裝船送往南洋各國,成為中央帝國大皇帝對番邦的賞賜與厚愛。

當船隊從南洋返回,搭載的各類香料、瑪瑙、珊瑚、藥材,又會經過分配後再投放市場。讓這些原本因海禁已經難以進口的商品,再次充滿國內市場。各級官吏當然就可以參與其中,優先獲得貴重物品。朱棣本人也可以從府庫中拿出一些,作為日常賞賜。

明朝的嚴厲海禁政策 是朱棣海洋戰略的基石

如此一來,可謂是皆大歡喜。因為國內的市場限制,很多外面的東西進不來,造成了市場蕭條。但進口商品的定期輸入,很好的活躍了國內市場,填補了消費需求。反過來,輸出的的官營作坊產品,也緩解了因為經濟形勢不佳而容易造成的滯銷。更降低了朝廷維繫官營經濟的成本。

最後,下西洋的船隊本身也拉動了一條新的產業。原本因海禁而已經十分凋敝的造船業與涉外群體,得到了新的出路。無法出海貿易的回回後裔,就可以在船隊中擔任導航員與翻譯。不準出海的沿海居民,可以在船隊中謀得一個水手的崗位。

龐大的船隊本身就是一筆巨大的開銷

只是,要成功運轉一切,在根本上還是需要錢!

龐大的船隊運營與船員花銷,就是一筆巨額費用。同時,大量採購回國的商品,因數量過多,很快造成了有價無市。為了彌補虧空,朝廷甚至以強行攤派的方式,將這些東西充當官員的俸祿發放。

而那些在船上服役的士卒,很多人直接抽調自地方衛所,並不享有貨幣工資。長期的背井離鄉,不但不能獲得超額的回報,甚至會讓自己的家庭失去重要勞動力。到頭來自己可能只獲得一些滯銷的進口商品。

鄭和的風光無限 背後是整個大明朝的資源支持

此外,明朝的船隊要在海外收買人心,並對不服從的勢力用兵,也需要花錢。尤其當船隊在馬六甲和巨港建立了自己的倉庫和基地後,也多了一筆額外的開銷。因為一旦經費出了問題,很多海外的基地將在1-2代人之內,視大明為無物。馬六甲和巨港兩地的統治者,都不同程度的受到明朝的扶持。但他們的後繼者就沒有將頻繁的朝貢,進行下去。

最後,由於朱棣海洋政策的計算失誤,明朝的財政狀況每況愈下。朝廷只能超量發行沒有準備金的紙幣寶鈔。弄得各級官員都怨聲載道,而民間承受的壓力則更加巨大。

所以,如果明成祖制定的海洋大戰略,繼續執行10-30年,明朝內部的財力將可能被完全耗盡。無論朝廷以多快的速度,發行多少寶鈔對貨幣進行注水,都不可能解決根本問題。壓力的零界點被觸及後,結局不堪設想。一旦連維持軍隊和官僚隊伍的資產都入不敷出,皇帝的權威就要嚴重受損。

當然,有人覺得還有一種折中的方法。就是縮小下西洋的船隊規模,從而維持平衡狀態。但這樣依然只是減少了部分花銷,在實際上並無任何變化。至多是崩潰的節奏變慢一點。

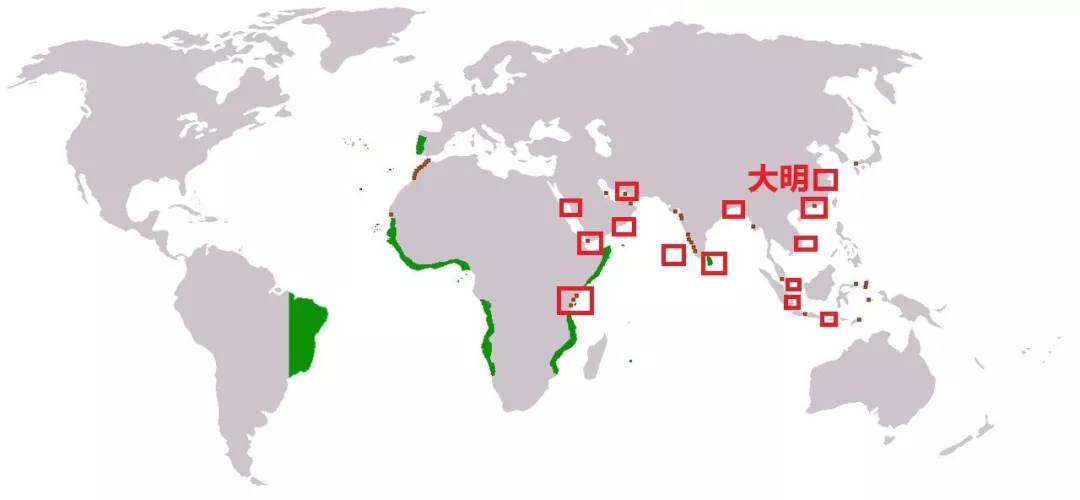

即便明朝努力維持海洋戰略 也經不起外部的強力競爭

何況,當以葡萄牙人為代表的第一代西方殖民勢力到來後,很容易同明朝留在南洋的勢力起衝突。這些人要求貿易,而不服朝貢體制,甚至自己還有著一套截然不同的世界觀。倘若遭遇明朝勢力維護的舊模式,難免兵戎相見。

軍事技術極度落後的明朝,很難在同西方遠洋船隊的戰鬥中獲勝。尤其是當戰場遠在南洋地區,明朝只能派遣有限的兵力應戰。根本無法利用巨大的體量,製造一邊倒的數量優勢。他們的武器劣質,技術水平還停留在14世紀。不可能在數量相當的戰鬥中,挫敗領先自己足有百年的西方艦隊。

明朝的海洋戰略與後來的大航海時代的西方勢力有嚴重衝突

一旦明軍在南洋地區出現大規模的潰敗,也會引起可怕的連鎖反應。包括南洋眾多勢力的倒戈,甚至是倒打一耙。國內的民眾又必須為不斷支出的軍費買單,鴨梨山大。至於無法獲得多少實際收益的官僚士大夫們,也會認為這個皇帝的「天威」、「正當性」出了偏差。後果,不堪設想。

作為一個獨立的利益階層 文人士大夫們一樣損失巨大

好在,明朝的官員們再不懂經濟,也知道要在15世紀中期斷絕這種自殺式的戰略。明朝的國力也在之後的半個世紀內,得到了緩慢的恢復。

※絲綢之路壟斷者:粟特人的商業網路與在華生活

※奧爾沙戰役--使用蒙古戰術的俄羅斯軍慘敗於歐洲重騎兵之手

TAG:冷炮歷史 |