天子守國門與天子殉國門

原標題:天子守國門與天子殉國門

「不議和、不和親、天子守國門、君王死社稷。」成了熱議明朝氣節的話,然就明崇禎帝因遷都一事未決而最終被逼煤山上吊一事來看,天子守國門是不是意味著君王就該殉於國門呢?

自古以來,對人的身份、地位、職業的不同,對其的道德評價標準也不同。 可殺不可辱是對「士」的道德要求,不是評介一個君王的重要標準。如果哪個君主、哪個卿大夫因為被人罵了幾句、被人侮辱幾下就要跟人拚命的話,人們不但不會稱頌其勇敢,反而會責其莽撞、怨其不堪任事。能屈能伸、忍羞含辱、卧薪嘗膽才是一個君主、一個卿大夫該有的作為。「士」就該有「士」的作為,「十四萬人齊解甲,寧無一個是男兒」,這個是後蜀軍人的恥辱,而「花蕊夫人」她們沒有理由為後蜀滅亡感到疚責。西漢初年,劉邦侮辱趙王張敖,張敖作為趙王能忍,其手下貫高等人卻不能忍,認為作為人臣而使大王受辱是對自己的莫大羞辱,故而謀划行刺劉邦。趙王張敖作為一國之君能忍劉邦之辱值得肯定,而貫高等人作為人臣的行為也同樣令人敬佩。

大明以前的朝代,當王朝遇到危機時,遷都一直不是什麼難以決斷或值得非議的事。周人在周朝建立前就經常迫於游牧民族的威脅數次遷都,周朝建立後還是因為受到游牧民族威脅放棄了關中地區遷到了洛陽;楚國在楚昭王時期迫於吳國壓力,也曾遷都但仍然不失為中興之主;大唐在安史之亂、黃巢之亂中也曾數次棄守過首都長安;南宋趙構更是如此,金兀朮「搜山撿海捉趙構」,趙構長期逃亡甚至導致不育;大明徐達北伐時,元順帝從大都跑了。

在崇禎帝以後,英法聯軍進北京前,咸豐跑了;八國聯軍進北京前,慈禧太后跑了;抗戰期間,中國也遷都去重慶了。等等諸如此類都不值得太多非議。但是就在大明崇禎時期一談到遷都時,話題就特別沉重,遷都與恥辱划上了等號。與後金談議和吧,恥辱張不了嘴,談遷都避寇吧,還是恥辱張不了嘴。搞得整個氣氛就像崇禎如果要拍板其中任何一件事的話就成了那些只會吃喝嫖賭、敗壞祖宗家業的敗家子一樣,每個人都出來指點你。

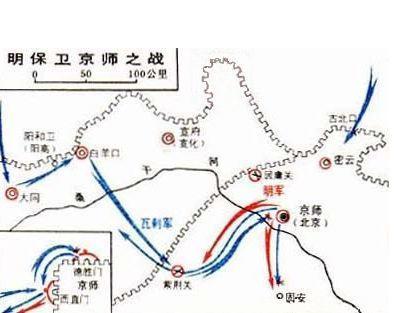

受到李自成威脅下的北京不同於土木堡之變下的北京。土木堡之變後的北京,雖然明軍損失巨大,但對一個偌大的大明,這種失敗還是禁受得住的。首先,各地勤王軍隊已源源不斷陸續到達,有能力與瓦剌一戰。其次,北京城防堅固,游牧民族並不善於攻城且缺乏攻城器械與經驗。第三、更重要的是北京的後方穩定,瓦剌不但不可能形成對北京的有效合圍,反而極容易受到明軍的里外合圍。

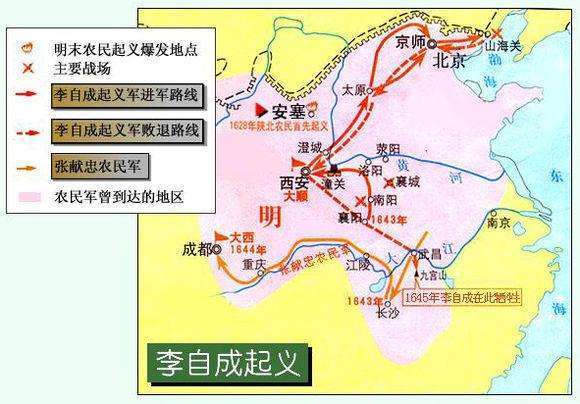

而明末崇禎時的北京,第一、前方軍隊陸續投降李自成,各地的勤王軍隊也失去了有效節制而變得不可測,其中吳三桂的軍隊雖然聽調,但是負有守土重責,不能輕易調遣,即便調遣其軍隊但按照大明「棄土不棄民」的政策也要先把遼東百姓先安置到關內,所以在關鍵時刻也未必能派上用場。第二、李自成軍隊是從西南方向席捲而來,很容易對北京形成合圍並作長期圍困。第三、李自成部隊有攻城、圍城的豐富經驗不同於瓦剌軍隊。

被迫遷都的確是種恥辱,但被後金與農民軍攻佔下領土不也是同樣的構成恥辱嗎?被攻佔北京跟被攻佔的西安、成都並沒有什麼本質上的區別,首都不過是皇帝等政府機構辦公的地方而已,不能守就沒有必要死守,即便要守也讓該守的人去守,沒有必要讓一個國家的整個領導機構、整個大腦都冒險去守。二戰時,斯大林不撤離莫斯科,那是他有足夠的本錢,即便德軍攻入莫斯科,蘇聯領導機構也有足夠的實力做到從容撤退。蔣介石不守南京,那是因為的確他守不住,而不是他不想守。

螳臂當車、飛蛾撲火,是不知死而死、是一種愚蠢而不是勇敢;明末江陰抗清,是知死而死、是一種大無畏、更是一種悲壯。明末北京已然不能守,大臣們卻非要拉著崇禎的衣袖跟他講氣節、講悲壯讓他一定要守,這種守顯然如螳臂當車般愚蠢而非如江陰抗清般悲壯,我想即便要講氣節、講悲壯是不是太早了一點了,倘若崇禎最終遷都到南京仍然不能守,最後山窮水盡、仍淪落到永曆帝的下場再自殺的話仍然不失為悲壯,那樣至少沒有遺憾了。不會帶著「群臣誤朕、群臣皆可殺,」那樣的遺恨去煤山了。

天子守國門是一種責任與擔當,但讓天子殉國門卻是一種愚蠢與誤國。在那種情況下還反對遷都就是在逼天子殉國門。讓天子殉國門就像讓股民一個跌停板就去跳樓一樣。是不是忘了那只是個國門而已,還沒有到輸掉最後本錢的時候。值此時候,大臣更應該勸皇帝卧薪嘗膽、發憤圖強、忍辱圖存以求再恢復,而不是跟他講氣節、講悲壯。而愛講氣節、愛講悲壯的這幫大臣在李自成進入北京後居然也都沒有悲壯起來,僅從這點看來,這幫大臣的確是該殺的。

據《呂氏春秋》所載,紂之同母三人,老大微子啟、老二中衍、老三就是紂王,因為紂王的母親在生老大與老二時,其身份是妾;生紂王時,其身份是妻;紂王的父母想立老大微子啟為太子,可是太史據法而爭之說:「有妻之子不可立妾之子。」故而紂王被立為王。後人評價說「用法如此,不如無法。」,明末對恥辱、氣節動輒如此敏感,照此看來,知恥如此,也不如無恥,當一個國家的政策完全失去彈性,那麼走向敗亡就會成為一種必然!

TAG:歷史聞知社 |