探究:蔡鍔是嶽麓書院的學生嗎

原標題:探究:蔡鍔是嶽麓書院的學生嗎

近年來,蔡鍔是嶽麓書院的學生的說法不脛而走,並常常見之於各種書籍和文章。然而,這種說法卻不無問題,明顯與史實不符。有鑒於此,筆者不揣淺陋,根據有關史料,對這一問題略作探討,以就教於方家。

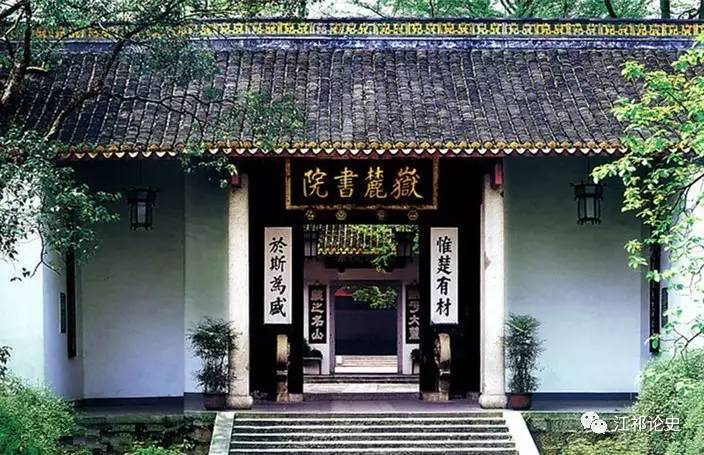

1

嶽麓書院

2003年,湖南大學出版社出版之《湖南大學2003年本科招生指南》(以下簡稱《招生指南》)一書中提到:「晚清以後,這裡(嶽麓書院)湧現出了眾多的人才群體,如魏源、曾國藩、左宗棠、郭嵩燾、譚嗣同、梁啟超、蔡鍔、陳天華、程潛等。」2006年教育部教育管理信息中心所編之《中華魂愛國主義教育基地》一書中明確地說:「許多叱吒風雲的歷史人物,如魏源、郭嵩燾、曾國藩、左宗棠、蔡鍔、陳天華、熊希齡、程潛等都是嶽麓書院學生。」次年,國家旅遊局編《中國旅遊景區景點大辭典》在介紹嶽麓書院時說:「晚清以後,這裡湧現出了眾多的人才群體,其中最著名的有鴉片戰爭前後出現的以陶澍、魏源為主體的政治改良派人才群體;咸豐、同治年間出現的以曾國藩、左宗棠、郭嵩燾、胡林翼為主體的「中興將相」人才群體;戊戌變法期間出現的以譚嗣同、唐才常為代表的維新變法派人才群體;變法失敗後以蔡鍔、陳天華、程潛為代表的資產階級民主革命派人才群體。」

由於湖南大學(嶽麓書院舊址的管理部門)和教育部、國家旅遊局所編的書籍中都說蔡鍔曾是嶽麓書院學生,因此,此說便流傳開來,被人們廣為引用。

任保平在《觀滄海》一書中提及嶽麓書院時說:「歷史上像王夫之、魏源、曾國藩、左宗棠、蔡鍔等大批影響中國歷史的著名人物都出自此處。」

陳薛俊怡在《中國古代書院》中說:「從1903年到1926年,嶽麓書院完成了從古代書院到現代大學的變革,正式定名為湖南大學。在這一偉大變革時期,培養了一大批中國之棟樑,其中有變法志士唐才常、熊希齡、沈藎,民主革命先驅蔡鍔、陳天華、程潛……」

江堤在《中國書院小史》中說:「嶽麓書院在清代繼續保持了作為我同南方文化教育中心和學術中心的地位。不少歷史上叱吒風雲的人物賦予了這座庭院高度的文化內涵,在此講學的著名學者有王文清、王先謙、皮錫瑞、譚嗣同、梁啟超、賓步程等數十人。著名學生藩、左宗棠、郭嵩燾、胡林翼、劉蓉、劉長佑、曾國荃、李元度、劉坤一、唐才常、沈藎、熊希齡、蔡鍔、楊昌濟、范源濂、程潛、蔡和森、鄧中夏、楊樹達、黎昌濟、陳天華、謝覺哉等,都是由這座庭院開始步入社會。」

精品購物指南報社所編之《人文中國》中說:「出身於嶽麓書院的名人難以計數,思想家王夫之、魏源衣缽於此,曾國藩、曾國荃等也曾在此受到熏陶。書院改學堂以來,仁人志士不少也淵源於此。唐才常、黃興、蔡鍔、陳天華、鄧中夏、蔡和森、何孟雄無一不是嶽麓之系。」

王習加主編的《長沙史話》也說:「嶽麓書院培養了一大批中國之棟樑,其中有變法志士唐才常、熊希齡、沈藎,民主革命先驅蔡鍔、陳天華、程潛,著名教育家楊昌濟、徐特立、范源濂……」

當然,筆者也發現,一些學者似乎對此有不同意見。1988年湖南大學出版社出版、由陳谷嘉主編的《嶽麓書院名人傳》一書中,並未將蔡鍔列入。2010年王觀所編《嶽麓書院》在名人簡介中也未提及蔡鍔。同樣,2011年湖南大學嶽麓書院院長朱漢民主編的《嶽麓書院》「歷代著名學生」一章中未列入蔡鍔。2013年朱漢民等著《嶽麓書院史》一書在「楚材斯盛」一節中,雖然列有魏源、曾國藩、左宗棠、唐才常、沈藎等人,也未列入蔡鍔。眾所周知,蔡鍔是中國近代史上偉大的愛國主義者,著名的政治家、軍事家,傑出的民族民主革命家,如果他在嶽麓書院就讀過,而列入其著名學生名錄肯定是當之無愧的。由此可見,陳谷嘉、王觀、朱漢民等人在其著述中未將蔡鍔列入嶽麓書院的名人或歷代著名學生的名錄,絕對不會是一時的疏忽。而陳福季則對2005年11月2日《中華讀書報》刊出的洪燭《那些遙遠的讀書人》一文中關於譚嗣同、梁啟超、黃遵憲、蔡鍔、陳天華等五人是從嶽麓書院走出來的觀點提出了質疑,並通過對這五個人的經歷分析,得出了這五個人「不僅都沒有在嶽麓書院學習的經歷,而且簡直都與當時嶽麓書院的主流思想尖銳相對」的結論。

這就說明,對於蔡鍔是否嶽麓書院學生的問題,學界的看法並不一致。

2

時務學堂故址

眾所周知,蔡鍔曾於1897年考入時務學堂,在該校學習過半年多的時間。時務學堂是1897年開辦的。是年9月,為了培養維新人才,熊希齡等湖南維新派籌設時務學堂,得到了湖南巡撫陳寶箴、署按察使黃遵憲的支持。10月,時務學堂正式成立,陳寶箴任命熊希齡為時務學堂提調(校長),主持一切行政事務。學堂聘請梁啟超、李維格為中、西文總教習,歐榘甲、韓文舉、葉覺邁、唐才常等為中文分教習,王史為西文分教習,許奎垣為數學教習。這些教習都具有變法維新思想,體現了時務學堂為維新變法培養人才的辦學理念。

11月14日,梁啟超從上海抵達長沙,就任時務學堂中文總教習。他到任後所辦的第一件事就是擬定《學約》,對時務學堂學生提出了立志、養心、治身、讀書、窮理、學文、樂群、攝生、經世、傳教等十個方面的要求,殷切希望學生師法孟子、范仲淹、顧亭林,以天下為己任,將個人的生死、毀譽、苦樂置之度外,同時還要求學生須深通六經及周秦諸子,以求治天下之理,博覽歷代制度沿革及泰西憲法官制,以求治天下之法。學生學成之後,要「以宗法孔子為主義」,共矢宏願,「傳孔子太平大同之教於萬國」。

11月29日,時務學堂在臨時租用的長沙小東街故閣老劉文恪的舊邸開學。梁啟超按照既定的教育方針,「借公羊、孟子發揮民權之政治論」,向學生大力宣揚孔子改制學說和「三世」說,鼓吹變法維新。與此同時,梁啟超等維新人士在時務學堂「所言皆當時一派之民權論,又多言清代故實,臚舉失政,盛倡革命」,還秘密摘印具有反清的思想的「《明夷待訪錄》《揚州十日記》等數萬冊,秘密散布」。

然而,時務學堂這些「離經叛道」的舉動,很快就引起了以嶽麓書院師徒為代表的守舊派的仇恨。1898年6月底,嶽麓書院的學生賓鳳陽、楊宣霖、彭祖堯等人聯名上書時任嶽麓書院山長的王先謙,以維護「名教綱常」、「忠孝節義」為據,對熊希齡、梁啟超大加攻擊,說什麼「自熊秉三庶常邀請梁啟超主講時務學堂,以康有為之弟子,大暢師說,而黨與翕張,根基盤固,我省民心,頓為一變」;「吾人舍名教綱常別無立足之地,除忠孝節義亦豈有教人之方?今康、梁所用以惑世者,民權耳,平等耳,試問權既下移,國誰與治,民可自立,君亦何為?是率天下而亂也!平等之說,蔑棄人倫,不能自行,而顧以立教,真悖謬之尤者。戴德誠、樊錐、唐才常、易鼐等,承其流風,肆行狂煽,直欲死中國之人心,翻亘古之學案。上自衡永,下至岳常,邪說浸淫,觀聽迷惑。不解熊、譚、戴、樊、唐、易諸人,是何肺腑,必欲傾覆我邦家也!夫時務學堂之設,所以培植年幼英才,俾兼通中西實學,儲備國家之用,煌煌諭旨,未聞令民有權也,教人平等也」,而「成就如許無父無君之亂黨,果何為哉?」最後,他們要求王先謙「務祈函達中丞」,對時務學堂「從嚴整頓」,「辭退梁啟超等,另聘品學兼優者為教習」。本來就對時務學堂主張新學而強烈不滿的王先謙接此上書後,正中下懷,立即聯絡張祖同、葉德輝、蘇輿等十人,於7月10 日聯名向陳寶箴呈遞所謂《湘紳公呈》,大肆詆毀梁啟超、韓文舉、葉覺邁等人「倡為平等、民權之說,轉相授受」,「自命西學通人,實皆康門謬種」,並攻擊譚嗣同、唐才常、樊錐、易鼐等人「為之乘風揚波,肆其簧鼓」,使湘省「學子胸無主宰,不知陰行邪說,反以為時務使然,喪其本真,爭相趨附」,因而強烈要求陳寶箴將時務學堂「嚴加整頓,屏退主張異學之人,俾生徒不為邪說誘惑」。8月,王先謙又煽動嶽麓、城南、求忠三書院生童集議於學宮,制訂了所謂《湘省學約》,企圖抵制維新思想的傳播,並製造「飛誣揭帖」,將前次賓鳳陽等上王先謙書中添加「流言蜚語」,謂「時務學堂教習爭風,擇堂中弟子文秀者,身染花露,肆行雞姦」等語,「刊刷揭帖,四處張貼分送」,對時務學堂學生及教習進行惡劣的人身攻擊。陳寶箴獲知此情後非常震怒,欲傳訊賓鳳陽。王先謙聞訊後則立即致書陳寶箴進行抗辯,百般否認有此事,並以辭去嶽麓書院山長相要挾,致使陳寶箴不得不收回成命。不久,北京政變發生,光緒帝被囚中南海瀛台,譚嗣同等六君子在北京菜市口罹難,陳寶箴父子及熊希齡均遭革職,時務學堂原有師生於是皆離開學堂,星散各處。

由上可見,時務學堂與嶽麓書院當時在辦學的指導思想、教學內容、教學方法、管理方式存在著天壤之別,一個是新學,一個是舊學;一個立志維新,一個頑固守舊,兩者乃冰炭不可同爐。這就說明,蔡鍔當年就讀的時務學堂與嶽麓書院當時就是「仇家」,是王先謙、賓鳳陽等嶽麓書院師徒必欲去之而後快的眼中釘、肉中刺。所以,「蔡鍔是嶽麓書院學生」和「蔡鍔是從嶽麓書院走出來的」等說法都是不符合史實的!

3

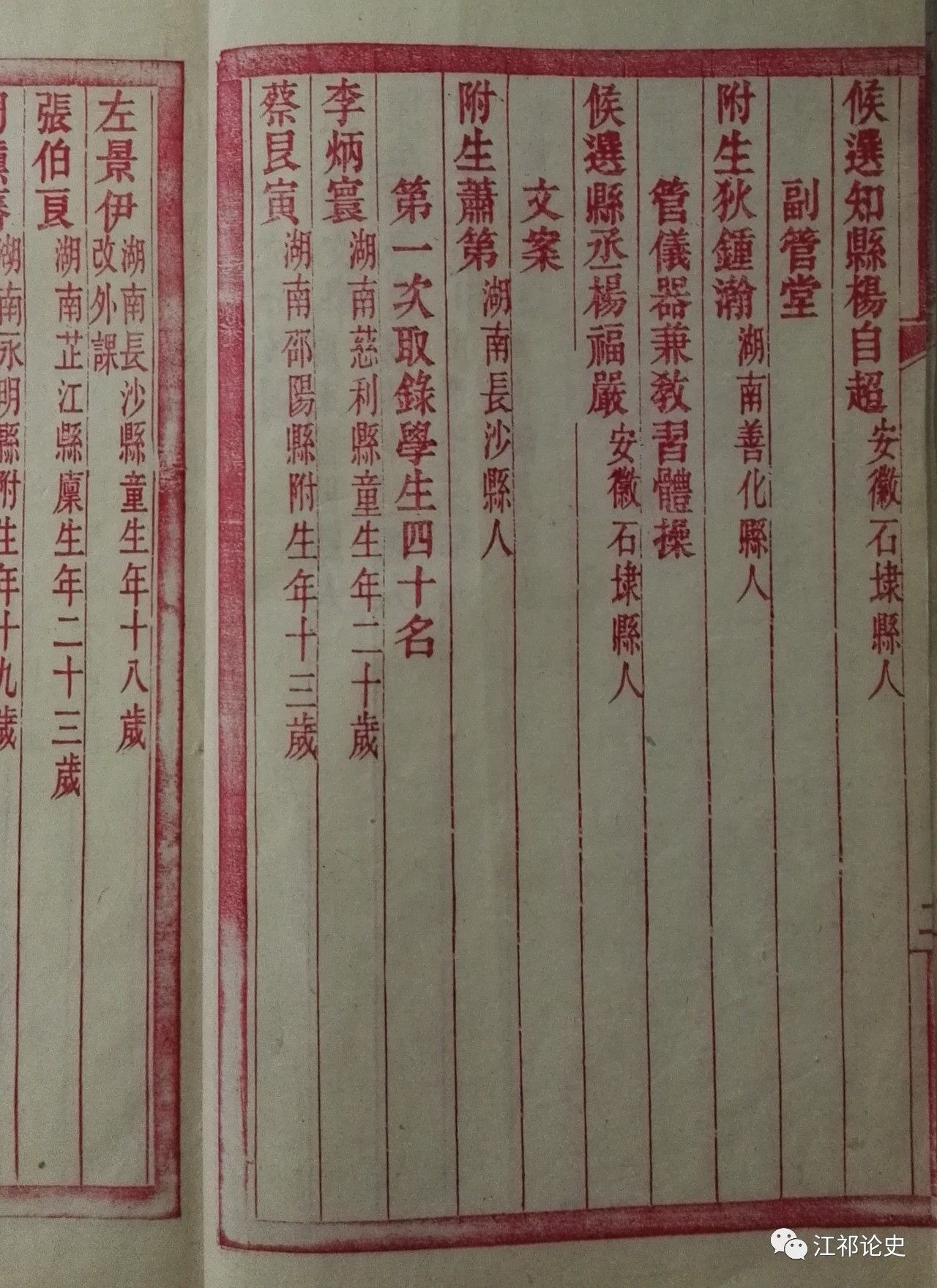

時務學堂1897年刻朱印本題名錄中

關於蔡鍔(原名艮寅)的記載

既然蔡鍔當年就讀的是時務學堂,並非嶽麓書院,為何又有人要說他是嶽麓書院的學生呢?

看了湖南大學網站提供的學校歷史沿革圖,我才恍然大悟:原來這一切都是學校合併惹來的事。因為此圖顯示:時務學堂1899年改辦為求實書院,1902年後又改辦為湖南省城大學,1903年春又改名湖南高等學堂(校址在落星田)。而嶽麓書院於1903年也改製為湖南高等學堂。1905年,這兩所湖南高等學堂又合併成為新的湖南高等學堂(校址在嶽麓書院舊址)。這樣一來,按照這張歷史沿革圖,校址在落星田的湖南高等學堂的前身時務學堂與校址在嶽麓書院的湖南高等學堂的前身嶽麓書院就拐彎抹角地扯上了「關係」。

所以,湖南大學於2003年編寫出版的《湖南大學校史》(以下簡稱《校史》)也就宣稱:「光緒二十八年(1902年),求實書院改為湖南高等學堂,次年嶽麓書院亦改製為湖南高等學堂。所以經過這段短時期的曲折之後,嶽麓書院與時務學堂終於合流,成為湖南高等學堂和湖南大學的前身。」並稱:「光緒二十八年成立湖南高等學堂就是在時務學堂——求實書院的基礎上創辦的。次年嶽麓書院亦改為湖南高等學堂。於是,嶽麓與時務兩校終於合併成為湖南近代的最高學府,同為湖南大學的前身。其優良傳統和學風在南大學得到了繼承和發揚。」這樣,按照現行學校合併的模式和湖南大學《校史》的說法,時務學堂與嶽麓書院自然是一家了,當年互為仇家、勢不兩立的時務學堂的學生與嶽麓書院的學生一夜之間也都變成為親密無間的校友了,相視一笑泯恩仇了。因此,不僅蔡鍔成了嶽麓書院的學生,就連曾在時務學堂「盛倡革命」的譚嗣同、梁啟超、唐才常等人也都自然成了當時以守舊著稱的嶽麓書院的教師,而且曾在由時務學堂改辦而來的長沙求實書院就讀過的陳天華、李雲龍、李燮和、余煥東等人,也一應變成了嶽麓書院的學生!

由於有了《校史》的上述結論,所以《招生指南》一書,也就大膽地將譚嗣同、梁啟超、蔡鍔、陳天華等人統統稱之為嶽麓書院湧現出的人才了。又由於有了湖南大學的《校史》和《招生指南》的宣傳,蔡鍔是嶽麓書院的學生,是從嶽麓書院走出來的等說法也就不脛而走,廣為傳播了。

但筆者以為,湖南大學的歷史沿革圖所標示的時務學堂改辦為求實書院和《校史》中「嶽麓書院與時務學堂終於合流」和「嶽麓與時務兩校終於合併」之說法均值得商榷。

第一,據筆者查證,時務學堂在戊戌變法失敗後就已不復存在了。因為1899年2月28日,時任湖南巡撫俞廉三奏稱:「查湖南省城各書院,所設齋房,僅敷各本院肄習生所居,未能歸併,惟有就前經裁撤之時務學堂原籌經費,另設求實書院,延中學教習三人,算學一人,西文譯學二人,分調通省各府州考選保送聰穎恂謹生童,共以一百二十名為率。嚴立課程,分科分班,朝夕講貫,定期考校,務求有裨實用,冀成遠大之材。從前所設時務學堂,亦系中西兼習,初意本期為有用之學,無如教習不得其人,致滋邪說,幾敗士風。此次設立書院,系屬別創規模,延教習必以品行為主,選生徒則以沉靜為先。中文所授,不外經史大義,賢哲格言,俾正本源而端心術。算學、西文,均系華人之兼通者,亦必求名教中人,不許稍參異端之說,庶不致貽誤生徒,致妨正學。」

俞廉三的這份奏摺清楚地表明,時務學堂已經被「裁撤」,而求實書院則為 「另設」,「系屬別創規模」,並非將前者改辦為後者,只是將原來爭取來辦時務學堂的經費,因其不復存在而用於辦求實書院,加之兩者辦學的指導思想、教學內容、教學方法、管理方式大為不同,所以求實書院與時務學堂之間並不存在承續的關係。關於這一點,時務學堂的舊生唐才質在《湖南時務學堂略志》一文中也說得很明白:「至是年(1898年)下二月舉行甄別一次,學生留校者益復寥寥。明年,改為求是書院,遷往落星田求賢館舊址,另招新生開學。『時務』二字遂成為歷史名詞。」這說明,求實書院與時務學堂一不同址、二不同人、三不同道,兩者並沒有承續關係。1919年8月毛澤東在一篇文章中也說:「時務以短促的壽命,卻養成了若干勇敢有為的青年。」這就表明,在毛澤東看來,時務學堂也是曇花一現,並沒有延續下去。既然時務學堂早在1898年就已經因被裁撤而不復存在了,何以到了1903年又與嶽麓書院「合併」「合流」?難道世界上有存在的一方與並不存在的另一方「合併」或「合流」之事實嗎?

第二,即便如湖南大學的歷史沿革圖所示和《校史》中所說,時務學堂後來改辦為求實書院,求實書院後來又改為湖南高等學堂,次年嶽麓書院亦改製為湖南高等學堂,到1905年,這兩所湖南高等學堂又合併成為新的湖南高等學堂,蔡鍔也不可能因此就成了嶽麓書院的學生。因為學校由於合併,就把所有合併進來的學校及其前身,乃至它們前身的前身的學生統統稱為校友,甚至將其中甲校的學生說成是乙校的學生,這也是不妥的。就象社會上,某女與某男結婚,他們雙方的父母、祖輩和七大姑、八大姨之間,雖然因而有了親戚的關係,但畢竟不是「直系親屬」,還是有區別的,所以,向別人介紹妻子的父母時,只能說是自己的岳父、岳母,而不能說是自己的父母;在介紹妻子的弟弟時,只能說是自己的內弟或小舅子,而不能說是自己的弟弟,否則就會產生誤會。因此,學校變更或合併後,它們以前的學生之間的關係,也要具體情況具體分析,不能混為一談。如果學校一直辦下來,只是更名,該校的學生應可互稱為校友。例如,1916年12月15日,梁啟超送蔡鍔遺照去上海工業專門學校,並在該校發表演講說:「蔡公松坡,實為此校前班學生。」他的此舉和此說都沒錯。雖然此校當時已名曰「上海工業專門學校」,但它卻與蔡鍔1899年考入的南洋公學有著深厚的淵源關係:1905年,南洋公學歸商部接管,改名為商部高等實業學堂。1906年,學校改隸郵傳部,校名也隨之更改為郵傳部高等實業學堂。1911年辛亥革命後,學校又改名為南洋大學堂。1912年,學校改隸北京政府交通部,又更名為交通部上海工業專門學校。可見,從南洋公學到上海工業專門學校雖然幾易校名,但學校本身並沒大的變化,是一脈相沿,承續不斷地辦下來的。所以,梁啟超稱蔡鍔為上海工業專門學校的「前班學生」,上海工業專門學校稱蔡鍔是其校友,都沒有錯,符合歷史的事實。同樣,後來上海工業專門學校更名為交通大學上海學校,新中國成立後,學校又被定名為上海交通大學,因此,上海交通大學稱蔡鍔是其校友也沒錯,也符合歷史事實。而湖南大學即使以學校合併為由,也不應說蔡鍔是嶽麓書院的學生,因為時務學堂與嶽麓書院並無直接的淵源或承續關係。列寧曾經說過一句很經典的話:「只要再多走一小步,彷彿是向同一方向的一小步,真理便會變成錯誤。」所以,高校經過合併後,對於合併進來的學校及其前身的學生是否都能互稱校友的問題,應當具體分析,分別作出符合史實的界定,以免造成不必要的混亂。

綜上所述,我們最後不難得出以下結論:時務學堂無論在當時,還是後來,都與嶽麓書院沒有淵源或合併的關係;作為時務學堂的學生,蔡鍔與嶽麓書院也沒有關係,更不可能是嶽麓書院的學生。如果湖南大學堅持要以學校歷史上的改辦或合併等理由,與蔡鍔扯上關係的話,那麼,比較「靠譜」的說法也應當是:蔡鍔是湖南大學的前身之一時務學堂的學生。

(原載:《魏源文化》第5期)

TAG:老鄧說史 |