鴉片戰爭,你哭的稀里嘩啦,大清上下沒咋難過~

原標題:鴉片戰爭,你哭的稀里嘩啦,大清上下沒咋難過~

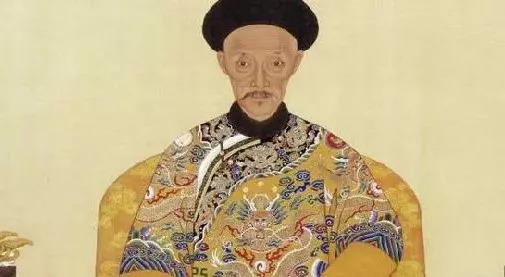

176年前的今天,也就是1842年8月29日清政府派欽差大臣耆英與英國代表簽訂了中英《南京條約》。

中學歷史教材上是這樣寫的:

從此,中國開始逐步淪為半殖民地半封建社會。

事實是,我們高傲的天朝大國第一次在洋鬼子面前低了頭,

這一紙條約也成了國人心中永遠的國恥。

但放到今天來說,鴉片戰爭的事實可能有點讓人哭笑不得。

01

我們縱觀整個鴉片戰爭的前因、過程及後果,

不難看出,鴉片並非戰爭的全部。

鴉片並不是英國人帶來清朝的,它早就在清朝存在巨大市場。

不是鴉片導致腐敗,而是腐敗已經造就了鴉片市場。

反過來,鴉片又進一步促進腐敗。

如果尋找一點安慰,

那麼清政府是世界上最早意識到鴉片的危害,

並且最早頒布禁止鴉片令的朝廷。

畢竟英國直至1912才全面禁止鴉片在國內流通。

在那個年代,人類對鴉片的認識遠不同於今日。

世界各國,包括英國本土在內,都沒有對鴉片設立限制。

問題在於,只有清朝吸食鴉片泛濫成災,乃至於形成巨大的暴利市場。

英國商人如同獵狗,逐利而來。

如果沒有清朝官員的配合,

英國鴉片商跟本無法從事走私鴉片的任何活動。

第一次創造和使用「鴉片戰爭」這個名字的,是一個英國記者。

英國政府不願意放棄從鴉片里得到的利潤和金錢,

一定要趁機把鴉片合法化。

這是他們最重要的目標。

英國人讓印度人種鴉片,

鴉片處理後可以送到清朝去,

在清朝用賣鴉片的錢買茶葉。

茶葉送到倫敦,在私人購買之前,英國政府要收取關稅。

用關稅做什麼呢?

很大部分用來發展英國的海軍,

沒有海軍當然就沒有大英帝國。

所以,可以很清楚地看到,

鴉片貿易與大英帝國的權力和存在,有太密切的關係。

直到1839、1840年,

英國議會還在考慮要不要調兵去清朝。

因為在英國人那裡,

這原本是一場"通商戰爭",而不是"鴉片戰爭"。

當時英國政府提出的戰爭議案最後只能以271票對262票的微弱多數勉強通過。

事實上在《南京條約》中也沒有開放鴉片貿易的條款。

人家英國人根本沒把鴉片戰爭當回事,

英國人更關心大英帝國在印度、中東、非洲的行為,

他們的遺忘與我們的牢記對比鮮明。

02

首先要說的是,當時的清朝真的弱嗎?

但即便是清朝並不弱,別人也並不是沒有給我們說話的權利。

從經濟上說中國當時是外匯流入多,

國庫充足,人家都爭著買中國的茶葉絲綢,

從軍事上說清政府有常備軍80萬,民兵更是不計其數,

而英軍遠道而來,可供調遣的人馬寥寥可數。

不說實力上清軍應該必勝,但至少是有一戰的資本。

可事實是,

第一次鴉片戰爭時,英軍與清軍發生多次戰鬥,

最後都以清軍整體失敗而告終。

鴉片戰爭前,林則徐已意識到鴉片在中國泛濫的危險性,

於是給道光帝上了一個摺子請求禁煙銷煙。

林則徐認為這完全沒問題,

哪怕英國人來了,憑我上朝天國的勢力,

還是能夠打贏他們。

林則徐認為,英國人有船堅利炮,

可是上了岸,船炮就失去作用,

陸戰,英國人不是我八旗軍的對手。

後來的戰果,

會讓我們覺得林則徐的想法過於單純,

現代人看來這就是個笑話。

作為《四洲志》的翻譯組織人,

林則徐算的上是我們國人當中最先進的人,

而正是這站在第一線的力量,民族最清醒的力量,

對世界的認知也尚且如此。

林則徐等清廷高官甚至認為英國人腿不能打彎,

故而沒法在陸地上進行打仗。

「仍不如以守為戰,以逸待勞之百無一失」、

「一至岸上,則該夷無他技能。」

林則徐曾向道光奏報,說英國人一打就會倒地不起,

普通人可以輕鬆取其項上人頭。

清軍還特別布告百姓,

打蛇打七寸,打英軍專門打膝蓋。

再看看清軍的一些奇葩戰術,比如馬桶戰術。

1841年3月,道光侄子奕山駐守廣州,

打擊英軍採取「民間偏方」的方法,如陰門陣。

清軍收集了廣州城內數以千計的婦女馬桶,

排列在筏子上,順珠江而下。

當英軍炮響時,用馬桶口對準英軍以破其威力。

最後,結果可想而知,這種方法有多可笑。

落後乃至愚蠢的戰術,

暴露的則是指揮官員的無知,

同樣也是清廷的無知。

在長期拒絕與世界融合、交流的天朝,

出現如此愚昧的事情根本不稀奇。

我們今天的人常以為閉關鎖國很愚蠢,

但放到那個時候,卻是清政府維護自己統治做出的最好決策。

貿易的發展導致西方文化、宗教、道德觀念等意識形態也滲入清朝,

朝廷擔心這會嚴重衝擊中國的傳統文化,

從而動搖朝廷的統治。

換句話說如果你是乾隆或者道光,

或許你也會毫不猶豫地選擇閉關鎖國。

作為後人回顧歷史,

我們其實沒資格嘲笑人家,

就像某些罵貪官的人一樣,

你難道能保證等你坐上那個位置不會魚肉百姓?

別說不會,人心難測!

人在慾望面前,都一樣的脆弱不堪。

03

我們的教材在總結原因的時候總有這樣一條:

清政府不作為。

清政府真的不作為嗎?

把這個鍋全甩給道光皇帝合不合適呢?

事實上並不合適,道光是個勤儉的人,

一頓飯不超過四碗菜,穿的衣服也有補丁,

說是歷史上最節儉的皇帝也不過分。

林則徐能開展禁煙,也完全靠道光的支持,

他雖在主戰主降之間搖擺,但那也因時局所困。

歷史在今人的眼中,

早已按照時間的順序排列整齊,

但在道光眼中,卻遠不如我們看的通透。

那時候從廣州到北京傳遞消息,需要16-19天。

可以想像,英國艦隊由兩廣、經閩浙、再到兩江,

而地方進京的奏本,

則是兩江最快、其次閩浙、最後兩廣。

所以處於北京的決策中樞,

一定是最先發生的事情最後才知道,

最先知道的結果卻不明起因。

面對這種順序錯亂,關係倒置,

作為戰爭的最高決策者,

道光的思路從一開始就難免混亂。

再說那些在前線的將士們也只會說好話,

道光耳朵里聽到的都是滿口捷報,

天朝無敵,洋人不堪一擊這些言論。

直到英國人打到北京,

道光還是一臉懵逼:

我們不是節節勝利嗎?

怎麼廣州就沒了,

怎麼人家一下就打到皇城腳下了?

那麼有杠精又要說了,

都怪這些滿口胡言的亂臣賊子,

只會阿諛奉承沒一個說實話的。

試想你敢在你領導面前說實話嗎?

還不是一個道理?

封建制度決定了大家必須撒謊,

官員只能看著萬歲爺的臉色說話,

甚至看著頂頭上司的臉色說話。

他們想聽什麼,就說什麼。

不想聽的就不說,瞞著。

實在瞞不住,就撒謊。

再瞞不住,就再撒謊,惡性循環。

所以,前線的人要一再說"逆夷"如何"情詞恭順",

如何"訴冤叫屈",如何"卑躬屈節"。

因為萬歲爺就好這一口。

而且,不明真相的朝野上下也都好這一口。

04

我們今天說的國恥,

可能在當時的人們看來只不過是個笑話,

因為我們今日痛心疾首的割地賠款在當年根本就不是清政府關注的重點。

當時的清政府並不想保衛民眾的家園,

民眾也不想保衛大清帝國。

香港一地在政府眼裡就是如澳門一般賞與化外之民停靠歇腳之處;

關稅核定至極低的百分之五,

還比清朝自己制定的百分之四高一點,

之前貿易百分之二十幾的關稅純粹是當地官員貪墨的部分,中央並不知情;

治外法權的喪失,讓清政府非常高興,

你管你的洋人,我管我的百姓,少了不少麻煩;

至於賠款,政府早就找好了接盤俠,

重開貿易,廣東十三行拿著好處,也得替國家出點血。

所以我們口誅筆伐的不平等條約,

可能在當時政府眼中也沒那麼不堪。

我們以為英國的堅船利炮把清朝打疼了,

但事實並非如此。

在這場慘烈而短暫的失敗中,

道光除了花點錢買個太平,感覺也沒損失什麼。

因這場戰爭被貶謫的官員,也陸續起複,

一場驟雨過後,清帝國還是往日的一片昇平。

那麼鴉片戰爭的失利究竟該怪誰呢?

道光說:我一心想做個好皇帝,而且還很節儉,這個鍋我不背;

林則徐說:我禁煙我自豪,我是民族英雄,這個鍋怎麼可能我背;

耆英說:別看我,我只個跑腿的,這個鍋我背不了。

大清朝都沒什麼人傷心,我們現在大可不必再為他們難過,因為沒人敢欺負我們了。

本文來源歷史教師王漢周,版權為原作者所有。

※西周滅亡的真正原因:一代明君犯下了不可饒恕的一個錯誤

※古人身高八尺究竟是幾米?看完就全懂了,真實身高讓人想

TAG:攝影與詩歌 |