陀思妥耶夫斯基對俄羅斯經濟的預言

原標題:陀思妥耶夫斯基對俄羅斯經濟的預言

這並非普通的話題——其信息由來早在120多年前即已存在。俄羅斯大作家費多爾·陀思妥耶夫斯基於1881年指出的經濟優先事項比以往任何時候都對今天的俄羅斯具有現實意義。

|

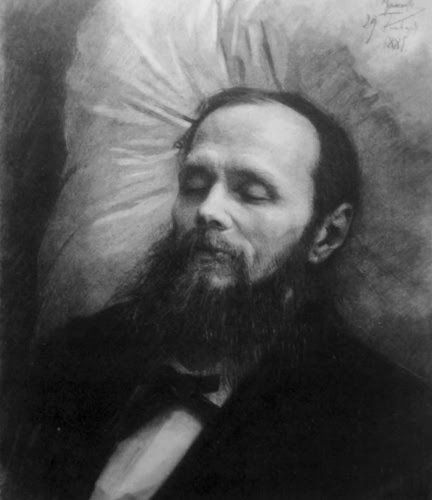

《靈床上的陀思妥耶夫斯基》,伊凡·克拉姆斯科伊繪於1881年。

1881-2013:歷史重演

在不久前發表於《消息報》的專欄文章中,俄羅斯總理德米特里·梅德韋傑夫援引了陀思妥耶夫斯基於1881年發表的《作家日記》中的語句:「資本喜歡安定的內外部環境,否則會躲藏起來。」在俄羅斯當今資本外逃及由此導致的經濟增速放緩的背景下,未必有人會有強烈的願望就此事與費多爾·陀思妥耶夫斯基進行爭論。更何況,出自該俄羅斯作家經典著作中的語句恰好反映了俄羅斯經濟在十九世紀八十年代所遇問題與當前所面臨問題的相似性。

1881年在很多方面成為俄羅斯發展中具有轉折性意義的一年。世界經濟剛開始從1873-1879年發生的前所未有的經濟危機中復甦。這場危機和2008-2009年的危機一樣,首先波及西歐國家和美國。然而,隨著全球需求的減少,俄羅斯的貿易環境也不斷惡化。

在全球經濟休克的影響下,加之結構改革不充分,俄羅斯自十九世紀八十年代初起即進入為期近五年的經濟衰退期。當時俄羅斯的總體經濟狀況與當前的狀況十分相似。形成了一個惡性循環:經濟增長放緩導致預算收入減少,而盧布貶值則刺激了資本外流,進而加劇了經濟下滑和預算危機。

十九世紀八十年代初,危機加劇的問題幾乎觸及整個社會。於是,這位偉大作家所稱的「經濟主義之風」開始盛行。在這種條件下,陀思妥耶夫斯基也不能袖手旁觀,他寫到:「上帝啊,難道連我也要在三年的沉寂之後,用經濟類文章來搪塞自己的《作家筆記》嗎?」

《固本》

陀思妥耶夫斯基文章中最重要的論題在於:必須拋棄集中精力應對短期經濟問題的做法,轉而將注意力集中進行作家所謂的「固本」——為保證國家在動蕩(類似動蕩在最近幾十年比比皆是——雅羅斯拉夫·利索沃利克注)時期的財政收入,不應過多考慮當前的需求,無論需求如何迫切;而應考慮「固本」,這樣即可保證穩健的財政收入。

恢複信任

陀思妥耶夫斯基提出的必須「固本」論題的意義何在?在諸多國家近幾十年的實踐中,針對長期目標的方針已成為經濟政策的重要組成部分。考慮到經濟發展的戰略重要性,各國開始使用長期預算。許多國家建立了穩定基金,以藉助較高的出口收入積累儲備基金,並藉此解決長期經濟任務。相較所謂的僅著眼於當前經濟形勢變動的 「折扣政策」,開始對預算和貨幣規則的重要性進行研究。

或許,在陀思妥耶夫斯基的話語中,存在某些特別適用於俄羅斯的東西?

在《作家日記》中,陀思妥耶夫斯基在研究俄羅斯人對政府經濟改革的接受態度進行研究的同時,試圖揭示其論題的本質。作者寫道:「難道人民不擔心有關類似封地重配、金幣規定的各類傳言嗎?不久前,在各教堂中對人民進行說教,希望他們不要相信不會發生任何事情;結果,在這次說教之後,各個地方反倒是確定了會發生什麼的想法——因為總不能白白說教一場,既然開始說教,那麼,肯定會發生什麼事情。」

令人驚訝的是,十九世紀八十年代俄羅斯人的思量與最近20-25年俄羅斯居民在貨幣改革、貨幣貶值、危機、破產方面的擔憂是何其相似。在改革的年代,俄羅斯人多次花掉自己的儲蓄,儘管當局一再告誡。因此,公眾和金融市場對謠言、猜測和投機的過度敏感是可以理解的。陀思妥耶夫斯基說到:「我只是談論傳言,談論聽取傳言的能力,而後者則恰恰見證了人民的精神憂慮。」

民眾的精神憂慮既是十九世紀末、也是當今俄羅斯金融體系主要問題——

信任缺失的反映。而這恰恰是陀思妥耶夫斯基所稱的「固本」的涵義之所在。而從今天來看,恢複信任需要制定貨幣信貸政策及預算政策,使其針對關乎金融領域穩定(也即陀思妥耶夫斯基筆下的「安定」)的基本和長期目標。

若從克服當前的經濟衰退出發,這即為拒絕人為製造的盧布貶值,採用長期政策,以減輕通貨膨脹並在長時間內增加對俄羅斯本幣的信任。在預算領域,恢複信任即為放棄可短期刺激經濟增長的無效金融刺激手段,轉而保持預算體系平衡,並發展人力資本(包括衛生保健和教育)。在稅改領域,必須保證稅收和其他調控機制的穩定,以保證資本應有的可預見性,因為「資本喜歡安定的內外部環境,否則會躲藏起來。」

從陀思妥耶夫斯基關於結構改革(特別是譬如退休金的之類的大眾十分關心的結構性改革)的話語中,也可得出類似的結論。若用今天的話來說,這便陀思妥耶夫斯基「預言」在當今環境中的實現。若是轉述這位經典作家的話語,則可說成:「努力並持續鞏固對當前所執行經濟政策的信任,即可獲得良好的財政收入。」

亞洲——我們的「美洲大陸」

陀思妥耶夫斯基日記中的另一個重要話題是選擇國家應著力發展的區塊。在指出開發俄羅斯遠東地區必要性的同時,陀思妥耶夫斯基也指出了俄羅斯整體轉向亞洲的必要性,因為在亞洲背後,他看到了俄羅斯的未來:「若轉向亞洲,並以新視角視之,在我們俄羅斯可能發生當初歐洲發現美洲大陸時發生在歐洲身上的事情。因為,亞洲對於我們來說,的確像當時未被開發的美洲大洲。」與此同時,陀思妥耶夫斯基也強調了歐洲對俄羅斯未來發展的重要性:「歐洲是無法繞開的……歐洲和我們很近,歐洲是我們的。」但要想真正與歐洲接近,「俄羅斯必須自己首先實現自身的獨立,而轉向亞洲則是實現獨立的一種手段、一種推動,有利於實現俄羅斯民眾的精神改造和轉變……就讓我們被歐洲人視為亞洲人吧,但卻是掌握自己命運的亞洲人……因為這一點,我們會更受尊重。」

在最近幾年,俄羅斯政府才逐漸意識到俄羅斯對外經濟政策中亞洲部分的關鍵性作用及開發俄羅斯遠東重要性。在西方國家國內經濟危機蔓延的大背景下,亞洲的東方國家則成為全球經濟增長的「發動機」。因此,越來越多的國家,也包括俄羅斯,大量將貿易和投資轉向亞洲。

專橫取代制度

陀思妥耶夫斯基的另一重要經濟論題是在制定俄羅斯經濟政策時生搬硬套國外模式的危險性。作家並非對歐洲經驗本身進行批判,而是對這種「邯鄲學步」、「機械式安撫」,缺乏理性和公民精神的經驗借鑒方法進行批判;陀思妥耶夫斯基寫道:「據說歐洲模式就是一劑神葯——取而用之,俄羅斯立馬變成歐洲,而盧布則即刻變成三馬克金幣;然而,這種機械式安撫卻也造成了另外非常重要的一點——民眾無需進行任何思考,更無需說是感到窘迫和痛苦了。」

正是在借鑒歐洲經濟政策相關經驗這個問題上,陀思妥耶夫斯基特別重視機制發展的完善。同時,他還指出了俄羅斯改革中存在的主要問題是經濟改革實施革命性、高歌猛進的步伐總是超過制度建立的漸進性過程:「在俄羅斯,許多事情並非遵照一個歷史的、文化的進程向前發展,而是事出突然,有時甚至完全是因為領導者毫無徵兆的指令而發生——這正是俄羅斯與歐洲的不同之處。」

陀思妥耶夫斯基筆下的俄羅斯主要弊病也讓我們痛心疾首:官僚機構龐雜,進而導致國家機關開支增加。根據官方資料,近二十年來,執法、立法及司法部門工作人員數量增長了數倍。陀思妥耶夫斯基似乎很熟悉這種「市場轉變」的矛盾。他寫到:「我們時常削減政府官員及工作人員數量,但結果,他們的數量仍有增無減。」

陀思妥耶夫斯基還提到「以四抵四十的可能性」。他提出了精簡俄羅斯官僚機構並減少供養這些機構所需開支的方法:我們是否能夠做到將四個官員當四十個用呢?若是能減少紙質公文處理的事務併合理安排當前處理事情的方式,四個官員無疑能抵得上四十個官員。

在陀思妥耶夫斯基的文章中,還提出了許多對我們當前經濟政策具有高度現實意義的見解,從農業發展到經濟學家和財政學家應當具備的品質。陀思妥耶夫斯基考慮經濟問題的廣度和深度對積極尋找當今俄羅斯經濟所處複雜境地出路的人士具有重大意義。

備註:

在德米特里·梅德韋傑夫之後,有些人便迫不及待地作出結論,認為不應在經濟問題上引用陀思妥耶夫斯基的話語。而陀思妥耶夫斯基本人則在其日記中表示並不覬覦經濟學家或是財政學家的榮譽——「難不成連我也是經濟學家、財政學家?從來不是。固然當前風氣如此,但我從未曾是經濟學家……」陀思妥耶夫斯基熱愛俄羅斯,相較許多當今的「預言家」,他對自己祖國的了解更加深刻。他在1881年留下的日記,實際上一份獨特的遺囑:作家在去世前不久才寫到經濟論題。並且,他知道,這些論題不僅只是留給其同代人,而且也針對後代。在討論俄羅斯將來在亞洲的地位及其與歐洲的關係時,陀思妥耶夫斯基在日記中寫到:「……預言註定會實現,但我無意解釋。但後人一定會記起並引用我的話。善於傾聽的耳朵一定會聽到的。」勇於面向經典作家,聽取他們的生命真諦,這興許也是通向俄羅斯「固本」之路。

【本文作者雅羅斯拉夫·利索沃利克,系歐亞開發銀行首席經濟學家,上海大學上海合作組織公共外交研究院特聘研究員。本文由聞思敏(上海外國語大學博士研究生)、張真真(上海大學上海合作組織公共外交研究院助理研究員)翻譯。】

TAG:澎湃新聞 |