長相思,憶長安

原標題:長相思,憶長安

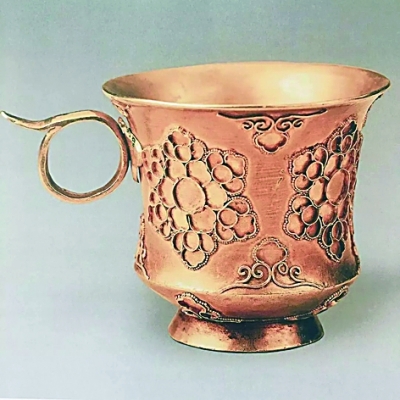

金筐寶鈿團花紋金杯 唐代 陝西歷史博物館藏

距今1400年的公元618年,唐朝建都長安。隨著「絲綢之路」的日益繁榮,中外經濟文化交流空前頻繁,長安城繁華一時,堪稱世界第一大都會。這時的長安,是世界的中心,是中國精神的文化符號。

千百年來,長安一直為人們津津樂道,魂牽夢縈。長相思,憶長安,憶唐詩故里,憶盛唐氣象。

絳幘雞人報曉籌,

尚衣方進翠雲裘。

九天閶闔開宮殿,

萬國衣冠拜冕旒。

日色才臨仙掌動,

香煙欲傍袞龍浮。

朝罷須裁五色詔,

佩聲歸到鳳池頭。

——王維《和賈舍人早朝大明宮之作》

壹

數不清的詩詞歌賦、數不清的記事本末,從數不清的側面記載了開元十七年的那場盛宴。

這是公元729年,八月五日,唐玄宗李隆基為自己40歲大壽舉行了盛大的慶賀活動,並詔令四方,以每年八月五日為千秋節。

夏末秋初的長安,剛剛從淋漓溽暑中走來,像丰韻的少婦,更像成熟的智者,美得雍容華貴,美得不可方物。紅塵紫陌,斜陽暮草,朝元閣峻臨秦嶺,羯鼓樓高俯渭河,難得的天高雲淡、滿城的普天同慶。在溝壑縱橫的黃土高原上,這座城堪稱是一個奇蹟——它有紅牆、碧瓦、金吾衛;也有霓裳、胭脂、墮馬髻。它有宮闕九重,廊腰縵回;也有淵渟岳峙,馬咽車闐。它有宮苑依傍著山明,也有夜弦追逐著朝歌。

這是大唐的長安,也是長安的大唐。一個充滿自信的大唐王朝,一個萬種風流的大唐皇都。

一千餘年後,20世紀70年代的某一天,日本作家池田大作見到英國歷史學家湯因比,兩位風雲人物抵膝暢談。池田大作問道:「假如給你一次機會,你願意生活在中國這五千年漫長歷史中的哪個朝代?」湯因比毫不猶豫地回答:「要是出現這種可能性的話,我會選擇唐代。」池田大作哈哈大笑:「那麼,你首選的居住之地,必定是長安了!」

「九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒。」被後世譽為「詩佛」的王維在一首奉和中書舍人賈至的詩中,無比自豪地寫道。憑藉著過人的音樂天賦和一手好書畫,王維15歲時已名動長安。《唐國史補》記載了這樣一段故事:一次,一個人弄到一幅奏樂圖,但不知題名為何。王維見後答曰:「這是《霓裳羽衣曲》的第三疊第一拍。」此人請來樂師演奏,果然分毫不差。開元十七年,王維28歲,他還不知道,兩年之後,他將要狀元及第。此時,他自豪於自己置身的偉大恢宏的時代,唱出無比真摯熱忱的歌吟。

這一年,「詩仙」李白同樣28歲了。5年前,23歲的青年才子滿懷抱負,離開故鄉江油,踏上遠遊的征途。他由德陽至成都、眉州,然後舟楫東行,下至渝州。次年,李白出蜀,「仗劍去國,辭親遠遊」。再次年,李白春往會稽,秋病卧揚州,冬遊汝州,抵達安陸。途經陳州時與李邕相遇,結識孟浩然。越明年,全國63州水災,17州霜旱,土蕃屢次入侵,唐玄宗詔令「民間有文武之高才者,可到朝廷自薦」,天下慨然應者雲集。

開元十六年早春,李白走到了江夏,在這裡,他與孟浩然欣然相逢,開懷暢飲。此時的李白,摩拳擦掌,躊躇滿志,他將要發出「天生我材必有用,千金散盡還復來」的長嘯。開元十七年,李白終於來到了江漢平原北部的安陸。這裡離他嚮往的長安還很遠、很遠,然而,西北望長安,不夜城的音訊比鴻雁飛得還快——暗聞歌吹聲,知是長安路。對於李白來說,暗夜之旅不啻一條光明大路。

又一年過去了,李白終於從安陸長途跋涉來到心中的聖地——長安。他歡呼雀躍,欣喜若狂,腹中已經醞釀著「幸陪鸞輦出鴻都,身騎飛龍天馬駒。王公大人借顏色,金璋紫綬來相趨」這樣的詩句。可惜,此時的長安,車水馬龍,人才浩蕩,政治、經濟、文學、藝術、農桑、軍事、人口、外交……世界各地的能人才子皆聚於此,與造化爭鋒。小小一個李白,還只是一個無名之輩。

這一年,京兆望族的紈絝子弟杜甫不滿17歲,還在寫著「庭前八月梨棗熟,一日上樹能千回」的頑皮詩句。14歲的岑參剛剛經歷父喪之痛,正準備舉家從晉州移居嵩陽。作為關中望姓之首韋家的重要接班人,豪縱不羈的少年韋應物才滿8歲,他同樣不知道,7年之後,他將以三衛郎身份作為唐玄宗近侍,趾高氣揚地出入宮闈,扈從游幸。

再過40餘年,古文運動倡導者、被蘇東坡評價「文起八代之衰,而道濟天下之溺」的韓愈,共同倡導新樂府運動的白居易與元稹,被歐陽修贊為「投以空曠地,縱橫放天才」的柳宗元……才會接踵而至。李賀、杜牧、溫庭筠、李商隱、皮日休、陸龜蒙、劉禹錫……這些將要在中國文學長河中熠熠發光的名字,還都是漫天飄灑的塵埃。然而,在未來的兩個多世紀里,他們將絡繹不絕地聚集在同一個城市——長安。

貳

長安周邊,八水環繞。涇水、渭水、灞水、滻水、灃水、滈水、潏水和澇水相互依傍,形成密布的水道。

時光,如夤夜的水波,詭譎又鬼魅。

開元十七年,這是大唐王朝近三百年中平凡而又不平凡的一年,是註定被時光湮沒又註定被時光銘刻的一年。

——這一年,天才佛學家、思想家、翻譯家、旅行家、外交家玄奘法師駕鶴西去已逾65載。這位出身於書香世家的行者歷經17年,行程5萬里,在印度學經交流,並帶回來經論657部,開創了一條從中國經西域、波斯到印度全境的文化之路。玄奘回到長安,又潛心翻譯經書近20年,留下1000多卷佛經譯本和《大唐西域記》一書,使得源於印度的佛教,在大唐發揚光大。如今,中國佛教八大宗派中的六個祖庭都在長安。玄奘不安於現狀,歷經千辛萬苦去尋求真理、追求卓越,從而不斷超越自我的精神,是那個時代的寫照,也是大唐王朝走向輝煌的動力之源。

——這一年,唐玄宗加封66歲的宋璟為尚書右丞相,授開府儀同三司,晉爵廣平郡公。此時,天才政治家姚崇已駕鶴西去,文武雙全的張說、忠耿盡職的張九齡即將登場。開元元年,姚崇密奏的「十事要說」,此後力排眾議滅蝗救荒,他將為政之道歸結為簡單的四個字「崇實充實」,襄助唐玄宗打開開元初期的艱難局面。姚崇、宋璟、張說、張九齡,作為有唐一代四位名相,他們各盡其才,忘身徇難,終於輔佐唐玄宗成就盛世偉業。

——這一年,大唐王朝的天才書法家張旭早就過了知天命之年。史料典籍無從顯示這一年的張旭是否在唐玄宗的盛宴嘉賓名單里,然而,「草聖」的名號早已傳遍長安的大街小巷——醉輒草書,點畫之間,旁若無人,揮毫落紙如雲煙,以頭濡墨而書之,天下呼為「張顛」。這個姓張的天才加瘋子,滿街狂叫,狂走,狂書,醒後狂贊自己的作品。不在這個海納百川的時代,焉得有這樣的俊傑脫穎而出?不說今日,縱是當時,人們只要得到張旭的片紙隻字,都視若珍品,奔走相告,世襲珍藏。張旭逝後,杜甫入蜀曾見其遺墨,萬分傷感巨星之隕落,揮毫寫下:「斯人已雲亡,草聖秘難得。及茲煩見示,滿目一凄惻。」

——這一年,大唐王朝的天才音樂家李龜年已過而立之年。在這場盛宴中,他是唐玄宗當之無愧的座上客。作為宮廷御用的樂工,李龜年常在貴族豪門歌唱。唐玄宗時,李龜年、李彭年、李鶴年兄弟三人都有文藝天分,李彭年善舞,李龜年、李鶴年則善歌,李龜年還擅吹篳篥,擅奏羯鼓,擅長作曲。他們創作的《渭川曲》是那個時代的絕唱,在數千年音樂史中也堪稱絕響。

——這一年,大唐王朝的天才軍事家王忠嗣還不滿23歲。數年前,唐玄宗將在「武階之戰」中犧牲的烈士王海賓的幼子接入宮中撫養,收為義子,賜名忠嗣。此時,當年的孩童已成長為勇猛剛毅、富於謀略的猛將。寡言少語的王忠嗣一定不會知道,這場盛宴的翌年,唐玄宗便將重擔交付他,派他出任兵馬使,隨河西節度使蕭嵩出征。初出茅廬,王忠嗣便鋒芒畢露,以三百輕騎偷襲吐蕃,斬敵數千。此後20餘年,王忠嗣北出雁門關討伐契丹,大敗突厥葉護部落,大破吐蕃決戰青海湖,一時間勇猛無雙,威震邊疆。正是緣於無數個忠心耿耿、征戰邊陲、不惜拋灑一腔熱血的王忠嗣,才有了大唐王朝的和平崛起,有了中華民族的賡戌綿延。

無數的天才會聚到唐都長安。他們往來穿梭,盡情謳歌這座偉大的城市,禮讚這個偉大的時代。岑參寫道,「花迎劍佩星初落,柳拂旌旗露未乾」;劉禹錫說,「莫道兩京非遠別,春明門外即天涯」;駱賓王則揮毫,「三條九陌麗城隈,萬戶千門平旦開。復道斜通鳷鵲觀,交衢直指鳳凰台」。

這時的長安,是世界的中心,是中國精神的文化符號。開放的胸懷、開明的風尚、包容的氣度,縱使今天的美國紐約、日本東京、英國倫敦、法國巴黎,都無法與之比肩。全盛時期的長安,正如唐代詩人時常吟詠的「長安城中百萬家」,總人口超過了一百萬,是無可爭議的國際第一大都會,其中各國僑民、外國居民超過五萬人,僅僅是流寓在長安的西域各國使者就達四千餘人。哥倫比亞大學歷史學教授卡林頓·古德里奇在《中國人民簡史》中感慨:「長安不僅是一個傳教的地方,並且是一座有世界性格的都城,內中敘利亞人、阿拉伯人、波斯人、達旦人、朝鮮人、日本人、安南人和其他種族與信仰不同的人都能在此和平共處,這與當時歐洲因人種及宗教而發生兇狠的爭端相較,成為一個鮮明的對照。」

的確,長安是「一座有世界性格的都城」,它不是一個人的長安,卻是每一個人的長安,它是中國的長安,更是世界的長安——君王、美人、使者、名士、商賈、遊俠、僧侶、王侯、將相。滿城金甲的征戰武士,夜夜笙歌的勾欄瓦肆,日暮雲沙的邊塞烽火,皎潔月色里的萬戶搗衣聲……長安的記憶何嘗不是中國的國家記憶?夜半不敢眠,忽然追憶起——秦川人家的炊煙,是怎樣的遙裊?異域凜冽的酒香,是怎樣的醉人?江湖俠客的芙蓉劍,應該何時出鞘?西市胡姬的紫羅裙,又是何等妖嬈?

這是真正的盛世氣象。

百花齊放,奼紫嫣紅。在政治上,整頓武周以來的弊政,擇賢臣為良相,整飭腐敗吏治,建立完善的考察制度,精簡官僚,裁減冗官;在經濟上,推崇節儉,加強義倉制度,通過括戶等手段緩解土地兼并導致的逃戶弊端;在軍事上,改府兵製為募兵制,興復馬政,對外收復了遼西營州、河西九曲之地,並再次降服契丹、奚、室韋、靺鞨等民族,吞併大小勃律並且攻滅突騎施,降服復國的後突厥。

在唐玄宗李隆基的帶領下,大唐王朝休養生息,春種秋藏,正在沉穩地走向它的巔峰。毫無疑問,開元盛世——這是中國歷史最傲岸挺拔的時刻,是中國社會最繁華鼎盛的時期,是中國文明最光輝璀璨的時代。

叄

讓我們將時間的指針再向前撥動111年。公元618年6月18日,唐朝建都長安。

這一天,恰值端午,滿眼所見,皆是情不自禁的歌舞與歡語。

時光宛若一條柔軟的絲線,隔著1400年的風塵,隔著遙遠的山河與舊夢,我們在這一端的遙望,便會牽動那一端的駐守,牽動那一刻的長安、那一端的大唐。沉澱在歲月深處中的輝煌、榮耀、驕傲和尊嚴,清晰地浮出水面,又被曝晒在乾涸的河床。

秦川雄帝宅,函谷壯皇居。

綺殿千尋起,離宮百雉余。

連甍遙接漢,飛觀迥凌虛。

雲日隱層闕,風煙出綺疏。

唐太宗李世民一首《帝京篇》,以其君臨天下的豪邁氣魄,寫意揮灑的筆觸,描摹了唐代都城長安的盛景。

長安是中國古代數個朝代的建都之地,而大唐長安更是作為中國歷史最鼎盛時期的都城,曾經以東方最大最繁華都市的身份,盡享全世界的榮耀,美譽數千年。

實際上,大唐長安是在隋大興城基礎之上興建而成的。

楊堅建立隋朝後,因沿襲下來的漢城城區狹小,無法適應新建的大隋王朝之需,而且「水皆鹹鹵,不甚宜人」,於是在582年6月18日這一天,隋文帝下令宇文凱在原漢城的東南側修建新城。宇文凱參考了北魏洛陽和北齊鄴都的建築布局,只用了一年多時間,新的隋大興城便竣工了。

誰料想,短暫隋王朝歷30餘年而亡。武德元年(618),唐國公李淵於晉陽起兵,逼迫隋恭帝禪位,建立唐朝。他對集隋唐兩代建築的都城進一步擴建,將大興城改為長安城。

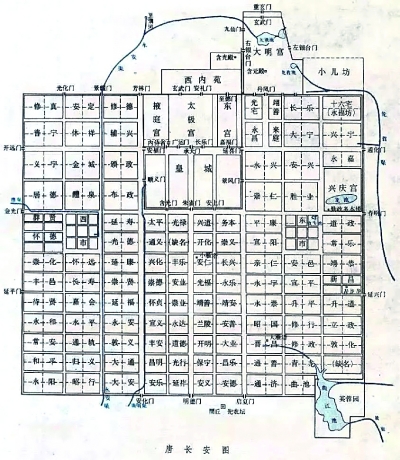

唐都長安基本保留了舊城的布局,但後來在郭城、街坊、道路及東西兩市進行了改造和擴建,以適應這個東方大帝國政治、經濟、文化各方面的需要。整個長安城坐北向南,布局極為規整,正南正北,左右對稱。正如白居易所寫:「千百家似圍棋局,十二街如種菜畦。」

外郭城中包括皇城和宮城。唐代延續了漢代「左祖右社」的制度,即祖廟在宮殿左側(東),社稷在宮殿的右側(西)。城內分為110個坊,東西共14條大街,南北共11條大街。城中以朱雀大街為界,將長安城分為東西兩半,街西轄55坊,歸長安縣管;街東轄55坊,歸萬年縣管。朱雀大街寬達150米,南北走向,寬廣平坦。這是大唐帝國都城的博大氣勢。

唐長安的主要宮殿是太極宮、大明宮和興慶宮。前兩宮在城內北側。太極宮在長安正中偏北,皇城之內,沿用了隋代的大興宮。太極宮是唐高宗、唐太宗當年理政之處,「貞觀之治」的很多詔令都出自太極宮,這裡也有不少唐太宗和魏徵君臣之間進諫和納諫的故事,後來高宗時將理政移至大明宮。

大明宮建於貞觀八年(634),在城北的龍首原上,地勢較高,「北據高原,南望爽塏」。大明宮的正門是丹鳳門,門前是寬達176米的丹鳳門大街。丹鳳門正北方向是大明宮的中軸線,由南向北依次建有含元殿、宣政殿、紫宸殿、蓬萊殿、含涼殿、玄武殿。丹鳳門和含元殿、紫宸殿建在龍首原最高點,高大雄偉。遙望1400年前的長安,從這些規制嚴謹的建築、含義雋永的名字,展示了唐王朝的威嚴和強大。

大明宮中由龍首渠引水入內,修太液池。這樣不但解決了宮內吃水問題,也大大改善了環境園林。後來高宗皇帝令增修麟德殿,在大明宮北部偏西,另建有殿和觀、亭、樓諸如拾翠殿、跑馬樓、鬥雞台等設施30餘處,供自己和後宮享樂。

長安城共有12座城門,即東面的延興門、春明門、通化門,南面的啟夏門、明德門、安化門,西面的開遠門、金光門、延平門,北面的玄武門、方林門、光化門。其中明德門為南面正門。

杜甫在詩中吟道:「秦中自古帝王州。」唐朝是一個輝煌的時代,長安是一座偉大的城市。再沒有一座城能像大唐的長安那般讓人心馳神往。唐都長安不僅在當時創造了巨大的物質財富,而且積澱了自信自豪、開明開放、創新創優、卓越超越、求實務實的精神財富。

這是中國歷史上真正文化自信的時代。

肆

公元717年,19歲的日本貴族士子阿倍仲麻呂以遣唐留學生的身份來到長安,進入當時的國立大學——國子監太學學習。

阿倍仲麻呂聰明勤奮,成績優異,太學畢業後參加科舉考試,一舉就考中了進士。之後他一直在唐朝做官,73歲在長安去世,生前最高官職是光祿大夫兼御史中丞,是國家最高監察機構中權力僅次於御史大夫的高官。

像阿倍仲麻呂這樣在唐朝做官的外國人數以百計。唐玄宗創造的大唐極盛之世,國力強盛,中外交往異常頻繁,高麗、新羅、百濟(均在朝鮮半島)、日本、林邑(今越南)、泥婆羅(今尼泊爾)、驃國(今緬甸)、赤土(今泰國)、真臘(今柬埔寨)、室利佛逝(今印尼蘇門答臘)、訶陵(今印尼爪哇)、天竺(今印度、巴基斯坦、孟加拉)、獅子國(今斯里蘭卡)、大食(今阿拉伯)、波斯(今伊朗)等國都與唐朝有廣泛的經濟文化交流。長安城內包括做官、求學、經商的外國人,曾超過10萬人,留學生最多的時候達到8000多人。朝廷允許外國人及其他民族的人在唐朝居住、結婚,也極大地促進了民族融合、文化交流。

當時的唐都長安,有東市、西市兩個繁榮的市場,東市主要從事國內貿易,西市主要從事國際貿易。西市佔地1600多畝,有220多個行業、4萬多家固定商鋪,聚集了世界各地的客商,從酒店到藥店,從食店到糧店,可謂名副其實的「自由貿易區」,不能不承認,早在一千多年前,長安人就已經過上了「買全球、賣全球」的生活。

西市不僅是商貿的平台,也是創業的舞台。唐代中期的竇乂,從西市起步,務實經營,不斷創新,從種樹、賣樹的小生意,發展到「商業地產開發」,不僅成為長安首富,還把商鋪「竇家店」開到了遙遠的羅馬城。

特別值得一提的是,隨著「絲綢之路」的日益繁榮,中外經濟文化交流空前頻繁,長安城經濟繁華一時。作為當之無愧的世界的政治中心、經濟中心、時尚中心、商貿中心,長安的中國讀本早已經成為世界讀本了。

由長安出發的「絲綢之路」把世界的東方與西方聯繫了起來;航海事業蓬勃發展,三條水路可以直達日本,還有從廣州、泉州等地越南海到東南亞、西亞及埃及和東非的海上交通。通過綿延萬里的「絲綢之路」而來的西域、西亞乃至歐洲、非洲的客商或官員,來自日本、朝鮮半島的客商及留學生、留學僧們,在長安的大街上三五成群,悠閑漫步。當時像阿倍仲麻呂這樣在朝廷做官的外國人比比皆是,正是大唐對外開放、包容的態度,引得萬邦來朝。據記載,當時與唐朝交往的國家多達70多個,外國貴族委派子弟到長安的太學學習中國文化,不少僧人在唐長安的寺院里學習佛學。

世界各地的遊客以造訪長安為榮耀。愛爾蘭記者、攝影師、人類學家基恩在《北亞和東亞》中描述說,長安是維繫韃靼斯坦、西藏和四川與中華帝國腹地貿易的要地,向甘肅運送陶器和瓷器、棉花、絲綢、茶葉以及小麥,接受蘭州的煙草、豆油、毛皮、藥材與麝香,寶石也通過這裡輸送到西藏與蒙古。

大唐長安,不僅是世界上第一個人口超過一百萬的國際化大都市,而且城市面積超過80平方公里,相當於6個巴格達、7個拜占庭、7個古羅馬。有唐一朝不僅經濟發達,而且文化繁榮,影響遍及世界,直到今天餘音依然繞樑不絕,海外華人聚集區仍被稱為「唐人街」,中國傳統服飾仍被稱為「唐裝」。

伍

開元十七年那場盛宴,端的是繡衣朱履,觥籌交錯,開瓊筵以坐花,飛羽觴而醉月。然而,酒香未散,弦歌未盡,華燈依舊,歲月卻已經走過了20餘個春秋。

承平日久,國家無事,唐玄宗沉溺宮闈,漸生懈怠之心,公元742年,將年號由開元改為天寶。公元天寶十四年(755)11月,手握重兵的胡人安祿山趁朝廷政治腐敗、軍事空虛之機發動叛亂,次年12月,攻入洛陽,唐玄宗率眾倉皇出奔。

歷史上將這場長達8年的叛亂稱為「安史之亂」。這次叛亂,讓大唐王朝元氣大傷,一蹶不振,為其衰落埋下了伏筆,儘管貞觀之治、開元盛世之後還有過元和中興、會昌中興、大中之治等短暫的復甦,大唐卻始終未能回到曾經的巔峰。

其興也勃焉,其亡也忽焉。

繁華的長安,於晚年的唐玄宗而言,不僅是遙遠的往昔,更是不可追悼的故鄉。一代中興之主,終生未歸長安。此前,唐玄宗領養的義子王忠嗣,數次上書奏言安祿山將大亂天下,唐玄宗始終置之不理。對於大唐的危機,唐玄宗沒有絲毫察覺,聽聞王忠嗣之言,卻暴跳如雷,對其嚴加審訊,意欲處以極刑。昏聵若此,怎不危機四伏;忠言逆耳,豈止忠嗣一人?

大唐建都長安,到今天,已經整整1400年。寂寥揚子居畔的桂花芬芳猶然在側,金階白玉堂前的青松仍是昔時模樣,時光卻似流水,一去不復返了。永遠的榮耀,變成了深長的憂嘆。

長安,依舊繁華如夢。但是,這裡不再是唐玄宗的長安,也不再是李白的長安了。抽刀斷水水更流,舉杯銷愁愁更愁,豪放不羈的詩仙終於厭倦了長安的生活,遠走他鄉,仗劍遍游天下。多年以後,李白一反其詩詞的豪邁飄逸,用漢樂府歌辭的寄寓手法,寫下了繾綣悱惻的《長相思》:

長相思,在長安。

絡緯秋啼金井闌,微霜凄凄簟色寒。

孤燈不明思欲絕,卷帷望月空長嘆。

美人如花隔雲端!

上有青冥之長天,下有淥水之波瀾。

天長路遠魂飛苦,夢魂不到關山難。

長相思,摧心肝!

(作者:李舫,系人民日報海外版副總編輯)

TAG:光明日報 |