絲綢之路上的「阿凡提」形象考古

原標題:絲綢之路上的「阿凡提」形象考古

近日,《阿凡提之奇緣歷險》的上映,讓阿凡提這個經典形象重回中國公眾的視野。在大多數中國七零後、八零後的童年記憶之中,可能都有一個騎著毛驢、頭戴纏頭、身著長袍的大叔,遊走於各路「巴扎」(Bazaar,市場)的大鬍子叔叔,為老百姓出氣而戲弄為富不仁的「巴依老爺」(Bey,意即世襲貴族)。

這個大鬍子叔叔便是我們耳熟能詳的「阿凡提」,而他的大名,是納斯爾丁(Nasiradin)。因為阿凡提在突厥語系的拼寫,是Efendi,即為「紳士」。翻譯過來,就是「納斯爾丁先生」。上海美術電影製片廠塑造的「阿凡提」形象可謂是深入人心,也讓成長於那一代的孩子們了解到阿凡提所屬的文化圈——我國的天山南北。

|

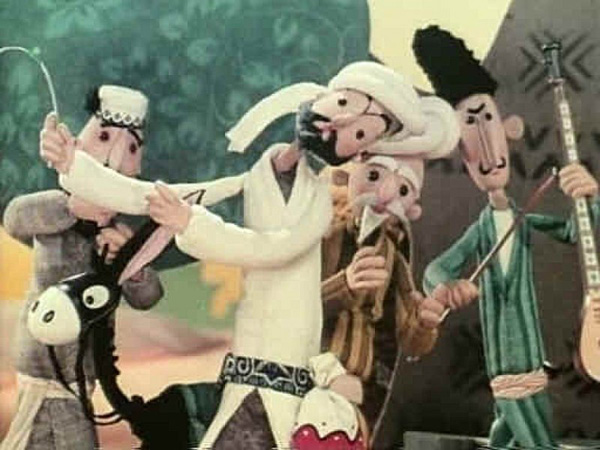

中國著名動畫片:《阿凡提的故事》

然而作為民眾喜聞樂見的「智者」納斯爾丁,卻不僅僅是天山南北喜聞樂見的民眾智者,而是一個跨地域的民間傳說人物——甚至跨越了整個中亞-中東地區,一直流傳到巴爾幹地區。

因此筆者以伊斯蘭文化圈民間文學的發展論起,討論納斯爾丁這位「阿凡提」,是怎麼樣逐步成為一個成熟的文學形象,在大眾心目中深入人心。畢竟,在中亞-中東地區,「阿凡提」出現得比較晚,但也並不是橫空出現,他的誕生,背後是一段中亞-中東的大眾文學發展史。

懸詩:早期的民眾文學

中亞-中東地區作為一個著名的「文明搖籃」,具有超過5000年的文字記載,其文學傳統也是有著長久的歷史。在同時期的中國還沒有出現成文本的「風雅頌」,兩河流域就已經有成文本的《吉爾伽美什》。

但作為歷史上著名的「文明搖籃」,也造就這一地區不可能出現商鞅這種人,難以出現中央集權等強大的政治體制。然而不同文化的交匯,給原有文化不斷注入全新的血液;而原有文化在保留的基礎上一步步發生變遷。比如時至今日,現代埃及人依舊保留著古埃及的一些遺存,最典型的在於對尼羅河的認同與情感。同樣的情況發生在阿拉伯半島,例如公元前11世紀就在古埃及文書中已有記載的「阿拉比亞人」,他們作為游牧民族遊走於中東與北非-東非,留下不少短篇文學。

伴隨著葉門希爾木葉王國(Himyar,前110~公元525)的興起,傳統基督教、猶太教、「哈尼夫」理念等一神教信仰彙集在中東地區。這些從大敘利亞地區遷居而來的移民與商賈,帶來的可不僅僅是宗教信仰,也有自己的文學傳統。因此在「阿拉姆文字」(Aram Language,或譯作古敘利亞語)的演變下,最早的阿拉伯字母誕生,並衍生出一種屬於民眾的文學體裁:懸詩(Mu"allaqat)。

之所以稱之為「懸詩」,是因為吟遊詩人請人把故事翻譯成文字以後,用布、羊皮甚至絲綢寫成詩集,懸掛在麥加的廣場之上,供過路客人閱讀。所以可以視為早期的民眾文學。

懸詩的主人公大多數是有依可循的歷史人物,例如因情發瘋的吟遊詩人蓋斯(497~545)、以及為了愛人寧可歷經千辛萬苦的基督徒詩人安塔拉(Antarah,525~608),其中安塔拉的故事更是因為他具備衣索比亞的血統,不僅僅具有早年的愛情傳奇,更有著同一時期阿拉伯半島發生的一系列大事,例如終結希爾木葉王朝的「象軍戰爭」——先知穆罕默德的祖父也參與這場希爾木葉王國與衣索比亞王國之間的戰爭。

|

安塔拉繪像

先知穆罕默德於7世紀上旬開拓哈里發帝國之後,中東地區的文化也基於一個強有力的核心(哈里發制度),以及疆域的擴展(從河中地區到安達盧西亞),不同文化展現地更為活躍。一些原本已經有不少輝煌成就的文化,在文化交流中更加展示得熠熠生輝,例如波斯地區的「舒比運動」。

人民的聲音:「舒比運動」與《列王記》

言及這個問題,要回溯至阿巴斯王朝的權力中樞——波斯人。相比起依仗阿拉伯半島部族與敘利亞人維繫的倭馬亞王朝,阿巴斯王朝的核心力量來自於兩河流域,而兩河流域在法蒂瑪王朝崩潰以後大量遷入阿拉伯什葉派信徒之前(12世紀之前),最核心的力量就是波斯人——薩珊王朝的苗裔。

這個時期,薩珊王朝的王族自己也已經逐步選擇伊斯蘭教為自己的信仰,他們的選擇更是上行下效,影響到普通的波斯人——不過這個進程是緩慢的,直到11世紀,波斯人才整體成為穆斯林,而瑣羅亞斯德教也在此時才有危機感而進行「丁卡爾特」改革——然而瑣羅亞斯德教的社區依舊是越來越小,部分信徒在社會環境壓力下遷居印度,成為印度赫赫有名的商業族群,帕西人(Parsi People)。

在第二代哈里發曼蘇爾(al-Mansur,707~775)時期,曼蘇爾為了維護自己權威,幹了兩件事情:第一件事情就是樹立阿巴斯家族的權威地位,拿一些不服統治的貴族開刀。

第二件事情就是扶持波斯官僚集團。曼蘇爾年輕的時候,就已經與一位曾經信仰佛教的的哈立德·巴爾馬克(Khalid Barmak,705~782)認識,後來這位長者改宗伊斯蘭教,得到曼蘇爾的倚重,並且成為法爾斯地區的總督(765年)。

哈立德的長子葉海亞(Yehya,730~810)與葉海亞的長子法赫德(Fahard,755~810左右)被曼蘇爾委以重任,父子倆先後擔任大維齊爾(首相),而葉海亞另外一個兒子賈法爾(Ja"far,766~803)則成為曼蘇爾次孫哈倫·拉希德(Harun al-Rashid,766~807)的書童。782年,哈立德以一個將領的身份,戰死在與拜占庭帝國的戰爭,這件事情進一步穩固葉海亞的相位。

之後的哈里發哈倫·拉希德雖然整頓葉海亞父子,整個巴爾馬克家族陷入沉寂。但巴爾馬克的失勢不意味著波斯人的退出,恰恰相反,波斯官僚集團卻更加風起雲湧——因為後來影響阿巴斯王朝非常深遠的哈里發馬蒙之所以能夠繼位就是因為波斯官僚集團。在馬蒙統治的基礎上,波斯文官派系形成,一方面由於他們毫無節制地賣官鬻爵,導致阿巴斯王朝整體的腐敗,但另一方面也培養了一大批波斯學者,尤其是人文領域的。

在這種文化與政治地位大規模崛起的社會背景下,波斯人開始轟轟烈烈的文化復興運動,這就是赫赫有名的「舒比運動」(Shu"oub Movement)。這場運動,不僅僅奠定今日波斯文化的基礎,也為中古時期伊斯蘭文化圈的文化繁榮奠定了紮實的基礎。「舒比運動」的「舒比」來自於波斯語Sha"b的複數,意思是「人民」,在另外一個翻譯中為「舒畢運動」。

舒比運動的一個大背景,便是薩曼王朝(Samanid)——波斯穆斯林第一個王朝的建立。這個王朝的建立者艾哈邁德(Ahmad,819~865在位,生年不詳)是呼羅珊地區波斯望族胡達·薩曼(Khouda Saman)的孫子,與薩珊波斯王族有一定的親戚關係。薩曼王朝時期波斯文化發展達到一個巔峰,其中,《列王記》(Shahnameh)的編修者菲爾多西(Ferdowsi,935~1020),是其中的代表人物。

|

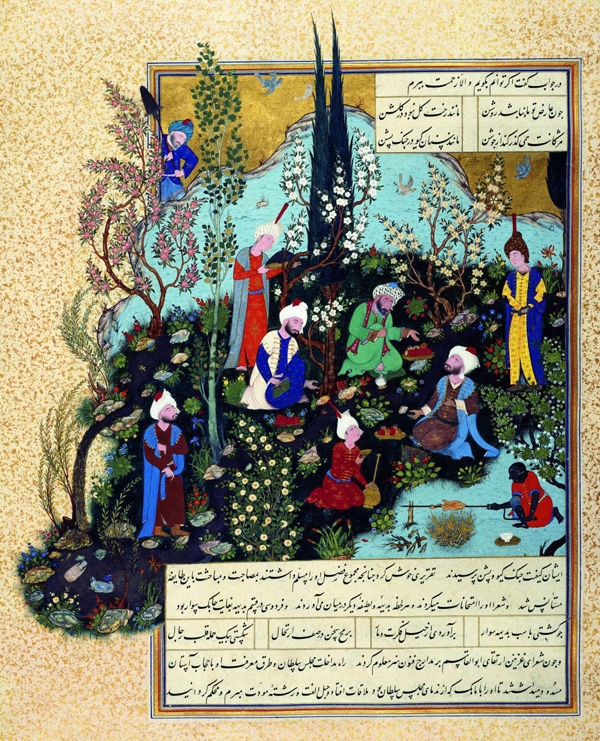

菲爾多西與三個薩曼王族在交流寫作

菲爾多西出生於呼羅珊的一個富裕的穆斯林名門望族家庭,在他成長期間,許多波斯人在舒比運動之中,同時接受伊斯蘭教與減少阿拉伯語的使用,衍生出現代波斯語的雛形——達里波斯語。

在這個基礎上,大批波斯傳統文學作品得以恢復與整理,同時也使得菲爾多西結合傳統作品以及關於薩珊波斯的歷史記載,用35年的時間整理成《列王記》。《列王記》一共12萬行,內容包括波斯的傳說故事(例如魯斯塔姆傳)與歷史故事(霍斯魯二世與亞美尼亞公主希琳)。這些故事都是波斯地區大眾喜聞樂見的文學藝術。

他的本意是獻給薩曼王朝的君主,只可惜天有不測風雲,突厥軍團的崛起,使得新興的伽色尼王朝(Ghaznavian,舊譯哥疾寧王朝)吞併薩曼王朝,菲爾多西轉而把自己的作品交給伽色尼王朝蘇丹馬哈茂德(Mahmud of Ghazni,971~1030)。不過馬哈茂德最終因政治立場與菲爾多西不同,接受了《列王記》,卻冷落了菲爾多西。在落寞之中,菲爾多西離開人世。

|

閱讀《列王記》的馬哈茂德蘇丹

朱哈與魯米:從傳說到現實

阿拉伯-波斯-突厥三種不同的文化體系,在絲綢之路上不僅僅發揮著重要作用,而且也在交匯中逐步完善伊斯蘭文化圈。

阿拉伯人大多數擅長經商,經商的商路也越來越廣,他們在民間故事的傳播中表現得非常積極,他們在經商過程中見過的故事收集起來,翻譯成阿拉伯語並廣為流傳。

這些故事中最典型的是《一千零一夜》,事實上《一千零一夜》本質上是流傳於波斯文化圈的民間故事集,其中的國王名字很顯然是隱喻薩曼王朝。

不過這個故事集並沒有得到波斯學者自己的重視,畢竟同一時代有著更為燦爛輝煌的《列王記》。因此阿拉伯商人運用這個機會,把故事集整理成阿拉伯語。

其他著名的故事便是《卡里來與笛木乃》,這其實是源自印度地區的故事集,阿拉伯商人對此進行非常巧妙的加工與改造,使得這個在印度已經沒有太多知名度的故事集反而成為家喻戶曉的阿拉伯語故事。

10世紀開始,從中亞的喀喇汗國(Kara-Khanid)到兩河流域的巴格達,在的大街小巷,開始流傳著一個阿拉伯地區的智者故事,這個智者名字是「朱哈」。

關於朱哈(Ju"ha),他的來源算是眾說紛紜,有說法朱哈事實上存在,是一個穆斯林的佈道者,只不過佈道方式非常大眾化,而且本身對於上流社會非常不屑;也有說法朱哈是好幾個穆斯林學者與文人的結合體,因為朱哈的經歷在幾個中古時期的穆斯林學者(例如法拉比、穆太奈比、阿維森納等人)都有一定的影子。

|

阿拉伯語動畫片《新朱哈》的形象

但無論起源具體是什麼,「朱哈」作為一個懲惡揚善的「智者」形象,可以說是在伊斯蘭文化圈的大街小巷流傳開來。同一時期不少文學家也借用朱哈的形象來書寫自己的文學作品,例如薩迪(Saadi Shiraz,約1184~1283)就借用朱哈嘲諷在清真寺門口乞討的青壯年,譴責青壯年好逸惡勞還影響信徒禮拜的行為。

當與朱哈形象傳播的同時,是一位現實中存在,而且對於伊斯蘭文化產生深遠影響的人物出現,這位現實中的智者,便是蘇菲主義之父——賈拉爾丁·魯米(Jalal-ul-din Rumi,1207~1273)。

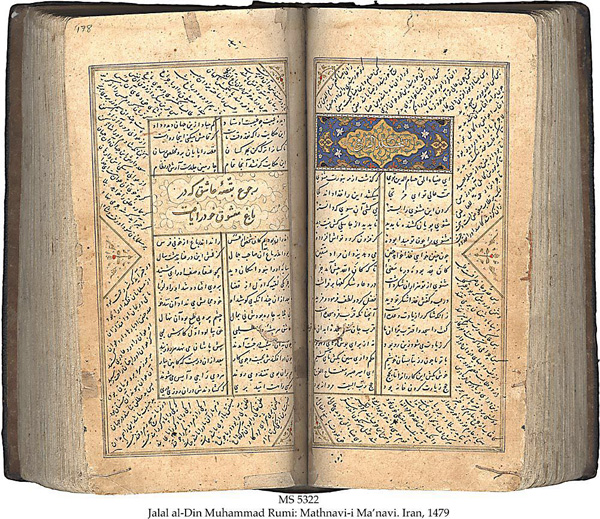

魯米1207年出生於巴爾赫(Balkh),即今日阿富汗(也有說法他出生在今天的伊朗或者土庫曼境內),當時他所處的環境,正是曇花一現的中亞霸主花剌子模帝國(Khwarazmia Empire)蘇丹穆罕默德二世(1169~1221)統治時期。這一時期花剌子模遭到成吉思汗的征服與毀滅。因為蒙古人的洗劫,魯米與家人西遷至羅姆蘇丹國(Rum Sultanate)——塞爾柱帝國(Seljuk Empire)的西支,領地範圍是今天土耳其的東部以及兩河流域的西部,在以前被稱為「小亞細亞」。在那裡,魯米一方面接受了伊斯蘭宗教與文學教育,另一方面也多處去到處走訪基層,久而久之,魯米開始構建自己的思想體系,並在此基礎上寫成膾炙人口的詩作——《瑪斯納維》(Masnavi-I-Ma"navi),這個作品被後世視為伊斯蘭教蘇菲主義的一部經典著作。

|

瑪斯納維藏本,今存於伊朗

魯米能成為蘇菲主義的一個集大成者,很大程度上與當時的社會環境造就的文化低迷有著密切關係。花剌子模與喀喇契丹帝國(Qara-Qitan Empire,即西遼)多年紛爭,對於中亞地區與阿富汗斯坦的經濟產生已經產生非常嚴重的衝擊。之後同時摧毀這兩大帝國的成吉思汗,雖然在耶律楚材等人的影響下有一定的文化寬容,但大征服過程中燒殺搶掠依然存在,例如花剌子模的都城玉龍傑赤就被夷為平地。

成吉思汗的孫子旭烈兀於1258年攻陷巴格達,在基督教會的慫恿下,蒙古士兵不僅僅餓死了哈里發,而且還一把火把當時彙集世界上大多數地區文獻的尼采米亞大學燒毀,放置各類書籍的書櫃被蒙古人當作馬槽。不過,基督教會不僅僅沒有說服大汗信仰基督教,反而在1295年伊兒汗國(Ilkhan Khanate)定伊斯蘭教為國教以後,遭到由上至下的報復——例如聶思托里安大主教雅伯拉哈就因為曾經參與把書櫃搬出來給蒙古人當馬槽,最後被一群學者彈劾而被大汗疏遠。

與此同時,統治中亞-中東地區的蒙古人即使是接受伊斯蘭教與波斯-突厥-阿拉伯文化體系,也依然遵循自身傳統的政治組織習慣——劃定地方世襲貴族,管理各基層單位。事實上突厥人也是這樣處理問題的,只不過在大征服時代之後,這種管理方式更為普遍,也得到加強。

這種帶有世襲(或地方長者選舉)的管理方式,地方不同有著不一樣的稱謂,例如巴依、伯克(Beik)、那顏(Nayan)等等,但不管是哪一種方式,在穩定君主統治(短期內)的同時意味著各種橫徵暴斂,更何況這種方式最終導致民心不穩而引發最終王朝的崩潰。

遷居羅姆蘇丹國的魯米也不輕鬆,羅姆蘇丹國作為塞爾柱帝國的繼承者,本質上是突厥王朝,基於旭烈兀在東方一步步的壓力,蘇丹也加強了地方自治。因此在內憂外患之中,魯米與他的追隨者便萌生了相對避世、重視自修的神秘主義,並構築成影響伊斯蘭教後來的文學與信仰理論的「蘇菲主義」。

而這一時期,結合魯米在羅姆蘇丹國及其周邊地區的講學,神秘主義得到進一步的發展。而伴隨著大征服時代帶來的困局,以及阿拉伯文化因為哈里發的沒落,以及諸波斯-突厥系統的國家一個接一個崛起,而隨之日漸邊緣化的現實,一個象徵著大眾智者的新形象便由此誕生。

納斯爾丁的出現:大眾的寄託

自15世紀開始,在小亞細亞地區,當地人開始流傳著這樣一個說法:在12世紀的科尼亞等地,有一個叫納斯爾丁的智者,他留著大鬍子,頭上戴纏頭,騎著毛驢,四處遊歷。在遊歷的過程中,他戲弄各地的貴族長老,懲罰他們的為富不仁,從而為廣大人民群眾出了一口惡氣。

這個智者是否存在?作為歷史學的考據,難以得到一個確切的答覆。因為在很多文書以及實物留存,在科尼亞(Konya)等地,確實是有類似這種智者的活動,他們大多數是作為蘇菲吟遊詩人而存在;然而,這個智者是否就是納斯爾丁,以及是否就做出這些具體而確切的事情,至今尚無定論。畢竟,納斯爾丁是一個非常普遍的穆斯林名字,而且他的故事似乎在塞爾柱-奧斯曼這一時間段,都會有相應的人物與類似事件。

而且,就納斯爾丁的造型來看,很顯然就是沿襲了朱哈的「標配」——騎著毛驢,頭纏頭巾,到處戲弄各種各樣的「奸人小人」。只不過與遊歷兩河流域以及半島地區不同,納斯爾丁出現的地方更多是相對寒冷的小亞細亞以及中亞。

但這個故事從小亞細亞開始,經由商人與遊歷學者,迅速傳播到整個伊斯蘭文化圈,從察合台汗固治下的阿力麻里(Al-Malik,今伊犁河流域)、喀什噶爾,到奧斯曼帝國新征服的阿爾巴尼亞,都在流傳著這樣一個故事,以至於這些地方都有自己的納斯爾丁,而且都「證據確鑿」地紀念納斯爾丁的拱北(墓園),從喀什噶爾到布哈拉再到科尼亞。

而且不同地區的納斯爾丁,有著不一樣的造型。布哈拉的納斯爾丁,就很顯然是一個波斯文化的智者,他往往操著一口東部波斯語(塔吉克語言的前身),以一個菲爾多西傳承人的身份,援引《列王記》的故事告誡那些為富不仁的有錢人不要太過分——當然,14世紀以來統治布哈拉的幾個王朝(帖木兒帝國、昔班尼王朝)雖然是蒙古人政權,但非常推崇波斯文化,帖木兒本人甚至以誦讀《列王記》為榮。

而在安納托利亞,納斯爾丁則是一個典型的塞爾柱-奧斯曼時期智者的形象面世。而且與衣著簡樸、放浪不羈的中亞納斯爾丁相比,小亞細亞的納斯爾丁更貼近一個文雅的賢達,衣著整齊而且非常嚴謹。不過,在戲弄反派、幫助老百姓這一點,兩地的納斯爾丁是完全一致的。

|

納斯爾丁在布哈拉

|

納斯爾丁在安卡拉

納斯爾丁形象的發展,與上文魯米衍生蘇菲主義思想的時代背景,是相輔相成的。由蒙古人發起的「大征服時代」,雖然促進世界不同文化的交流,但有戰爭必有破壞。當時由於十字軍東征的餘波尚未完全消除,教廷藉助中東地區各基督教會渾水摸魚——他們知道旭烈兀的母親是基督徒,因此支持蒙古人破壞中東地區的文化遺產,並羞辱中東地區的學者,這個上文有講到,從而給中東地區的經濟文化帶來雙重破壞——雖然歷史證明蒙古人最終沒有出現歐洲人心目中的「約翰王」,然而與尼采米亞大學被毀相應的,是凋零的經濟以及混亂的秩序。

「亂世用重典」,這個很不合理的做法在中東地區無奈地誕生了,其結果便是宗教人士的保守化,官吏日趨腐化,以及民眾意識的進一步覺醒。在巴格達淪陷以後,阿拉伯文化自此在中東地區出現邊緣化(除了宗教,其他領域影響力均極速下降),朱哈的形象也逐步為納斯爾丁取代。

朱哈雖然也有不少嘲諷為富不仁、偷雞摸狗的人,但大多只是針對個體,而且嘲諷的對象囊括社會各個階層,從貴族到乞丐都有。但納斯爾丁作為一個真正的大眾智者,他往往就是代表著「人民的名義」,嘲諷社會的上流人物。

同樣的,蘇菲主義作為一個基於宗教思潮為背景的文化因素,在傳播的過程中也促進伊斯蘭文化圈不同地區——甚至包括巴爾幹,不同文化之間的交流。所以不同地區有不同的納斯爾丁,也便是非常自然的現象。

到了近現代,這個現象便更為普遍,甚至成為覺醒大眾,喚起人民對於社會問題關注、反思社會弊端的一個重要因素——作為不同頭銜的納斯爾丁。

毛拉與阿凡提:近現代納斯爾丁的構建

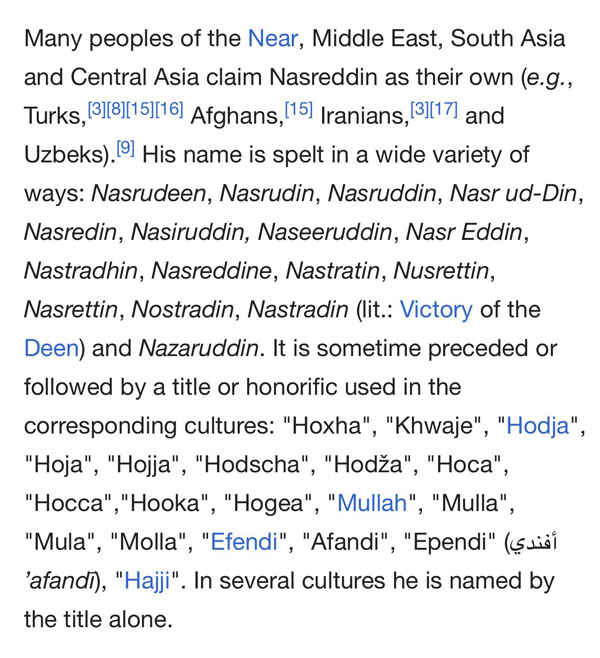

有一段文字記載了納斯爾丁不同的稱謂,有阿凡提(Effendi)、毛拉(Mulla或者Molla)、和卓(Hoja)等等,這些稱謂都是形容伊斯蘭文化圈的長者。從這一系列的表述中,讀者可以感受到全盛時期納斯爾丁所覆蓋的地區,以及「他」的不同形象,不同的頭銜。畢竟,絲綢之路在中亞-中東-巴爾幹地區依然欣欣向榮,穆斯林統治者沒有封鎖應有的商道,而且非常重視並儘力保護這個古老的道路,只是新航路開闢使得他們即將面臨西方的威脅。

|

維基百科上歸類的納斯爾丁不一樣的翻譯與頭銜

當時蘇菲主義也在巴爾幹有所影響,最典型的莫過於阿爾巴尼亞地區的蘇菲教門——拜克塔什教派(Bektashi Order)。拜克塔什蘇菲教團在奧斯曼帝國歷史上發揮著非常重要的角色,不僅僅提供了大量的禁衛軍(Janissaries)以及阿爾巴尼亞文化精英,而且也推動巴爾幹地區音樂、藝術等文化的多元性。所以,阿爾巴尼亞與保加利亞,都有納斯爾丁的傳說。熱衷於東方研究的俄羅斯人,也是從巴爾幹地區獲取第一批關於納斯爾丁的資料。

與俄羅斯出於侵略目的到處搜刮資料、建構「東方研究」相輔相成的,是西方的入侵——從干涉埃及與黎巴嫩事務,到奧斯曼邊界問題。希臘獨立戰爭,少不了拜倫等人的四處遊說;而克里米亞戰爭的導火索,也是沙俄借口奧斯曼干預塞爾維亞獨立「是干預東正教徒」。

自18世紀後期以來,鬱金香時代的終結也寓意著整個伊斯蘭文化圈都將面臨著從文化到政治的大危機。這個時候穆斯林不乏有識之士希望解決這個難題,因此自1839年「花廳諭詔」開始,奧斯曼帝國已經開始近代化改革——坦志麥特改革(Tanzimat)。

與此同時,地處波斯-奧斯曼-沙俄爭奪的亞塞拜然地區,這種社會壓力更為明顯。當時已有部分亞塞拜然人親近沙俄,有的直接改宗東正教,歸化為俄羅斯人,例如亞歷山大·卡西莫維奇·卡贊別克;有的則以穆斯林議員(俄羅斯自葉卡捷琳娜以來設置穆斯林議員議席,參與國內政治)身份參與沙俄政治,例如扎伊拉丁·塔西耶夫(Zeynalabdin Taghiyev)。

|

效力沙俄的亞塞拜然政治家塔西耶夫(Zeynalabdin Taghiyev)與他的妻子兒女

而留守亞塞拜然本土以及伊朗的亞塞拜然人,面臨危機,也開始各種領域的奮發圖強,因此在軍事上有建樹,例如伊朗北部的「哥薩克」。而在文學領域,一些知識分子的努力,也使得納斯爾丁成為構建亞塞拜然民族意識、思考時局利弊的一個重要線索。在這個基礎上,亞塞拜然知識分子賈利勒·馬哈茂德·庫里扎德(Jalil Mahammad Qolizadeh,1869~1932)與同仁們在1900年代初創立報刊《納斯爾丁毛拉》(Molla Nasraddin),以思考亞塞拜然的未來。

(1)世俗主義者的「毛拉」:納斯爾丁在雜誌,以及蘇聯群眾工作

|

賈利勒·馬哈茂德·庫里扎德

毛拉(Molla或Mulla)是一個帶有神職含義的職業,多用于波斯文化圈的伊斯蘭教領域;但這個職業非常模糊,可用於宗教領域,也有世俗生活中「年長者」的功效——類似的例如阿拉伯地區的謝赫(Shakiah)以及中國的「鄉老」。

很顯然,作為世俗化知識分子的賈利勒,把納斯爾丁作為推行世俗主義、針砭時弊以及促進社會的一個重要形象,用於雜誌建設。

關於賈利勒本人的宗教信仰,大眾有多種說法,有的認為他是一個不可知論者,這種說法多見於蘇維埃時期的亞塞拜然,現在較多認為這種屬於特殊時期的宣傳(因為賈利勒本身並不是蘇維埃成員,也沒有實實在在與蘇維埃合作),出於對庫里扎德家族的保護;有的則認為他是一個世俗主義穆斯林,這種說法秉持於他的子孫,以及現在亞塞拜然的研究傾向。

但賈利勒創辦刊物的目的,就是受到當時左翼運動的影響,以期在亞塞拜然地區宣傳世俗主義,以批判當時魚肉百姓、腐化社會的政治人物與宗教階層。

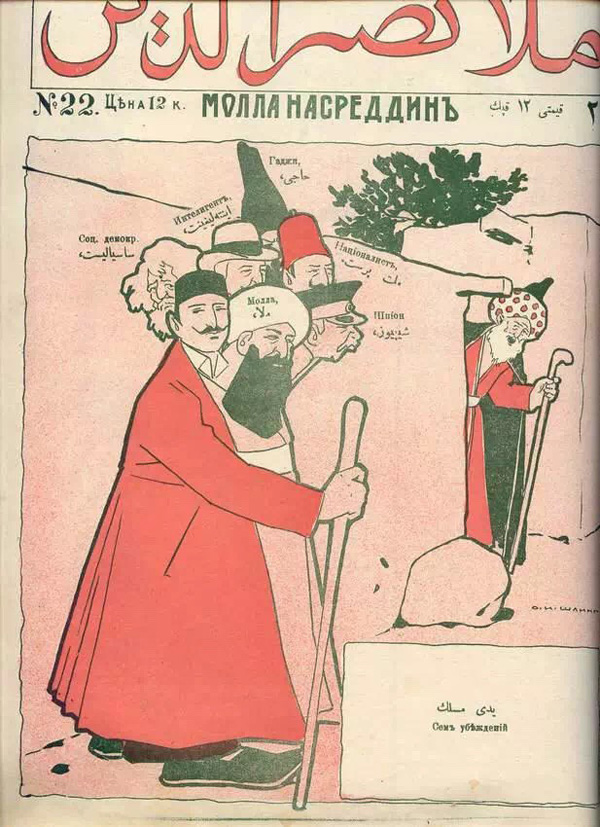

|

《納斯爾丁毛拉》的宣傳畫

基於後奧斯曼時代穆斯林與和穆斯林關係好的非穆斯林知識分子跨區域的交流,例如扎吉德教育的推廣。在活躍於此的塔塔爾知識分子(他們大多數是沙俄境內的穆斯林,在歐洲有著非常廣泛的人脈)引薦下,《納斯爾丁毛拉》的影響範圍甚至達到了歐洲,畢竟這份雜誌不僅僅是反映亞塞拜然一地,也不僅僅是反映穆斯林自己。不過,伴隨著蘇聯兼并亞塞拜然,以及賈利勒本人的去世,在1933年,這個雜誌宣告解散。

然而這種故事敘事方式並沒有消失,恰恰相反,伴隨著人民運動的深入,「納斯爾丁」成為中亞、亞塞拜然各族群眾推廣人民運動,共同攜手度過難關的一個重要榜樣,尤其是波斯文藝復興的腹地,即河中地區(包括烏茲別克全境和哈薩克西南部)——這可能是賈利勒自己沒有預料到的目標。在「納斯爾丁」精神的鼓舞下,從亞塞拜然到布哈拉,各族群眾齊頭奮進共同抗擊德寇。以至於當時流行一個段子:

「我們讓德國鬼子嘗嘗我們俄羅斯母親的力量。」「彼德洛維奇同志,我明白我們的戰友情,不過我們倆好像是哈薩克的蘇維埃。」「那就讓我們哈薩克人的力量打垮那些德國鬼子!」

時至今日,基於納斯爾丁精神的延伸,河中地區對於蘇聯時代還是帶有一定的肯定——尤其是二戰以來形成的「統一戰線」,畢竟人民群眾喜聞樂見一個為人民發聲,懲罰為富不仁的「巴依老爺」的智者納斯爾丁。這與烏克蘭、波羅的海三國近日對蘇聯時代的竭力否定形成了鮮明對比。

(2)屬於中國各族人民美好記憶的大叔「阿凡提」

而在納斯爾丁傳說廣泛流傳的另外一個重要的地區——中國的天山南北,我們所熟知的則是他的頭銜——阿凡提。事實上,這也反映了我國西北少數民族同胞所期待的人民智者形象,從而也帶動了群眾工作的深入進行。

上文已經提及,阿凡提是當地人對於紳士(先生)的一個稱謂,也就是說,大家會稱呼尊敬的智者納斯爾丁為「阿凡提納斯爾丁」(納斯爾丁先生)。為了方便大眾記憶,以及這個傳說進入天山南北以後,實現了本土化,因此少數民族同胞更傾向於稱其為「阿凡提大叔」。不過在我國的版本里,阿凡提要鬥爭的對象相對要簡單,往往是地方上的「巴依老爺」。

自察合台汗國以及其直系繼承者葉爾羌汗國崩潰以後,各地的封建主藉助自己的靠山,或和卓,或準噶爾汗國,或大清,自行割據裁斷,以此大肆搜刮老百姓,老百姓長期苦不堪言。例如1912年哈密地區與吐魯番地區的鐵木爾起義,不僅僅是針對哈密王府,更多的是不堪當地巴依橫徵暴斂,然後起義擴散到哈密王府以及楊增新所屬的地方。

之後各種起義,也是基於地方領主為富不仁所致,最後這種怨恨甚至導致地方上動蕩不安,讓盛世才等軍閥趁虛而入。人民群眾在軍閥、地方封建勢力的壓迫下,進一步傳播阿凡提的傳說,希望有一個智者能夠推翻這些為富不仁、壓迫老百姓的「巴依老爺」。

在打倒盛世才與各種「巴依」的殘暴統治,迎來解放以後,「阿凡提」的形象也成為天山南北少數民族同胞的一個重要文化榜樣。

在各族人民努力的基礎上,1980年,迎著改革開放的春風,《阿凡提的故事》以泥人動畫片的形式,展現在全國人民的面前,全國各族人民也從中看到,一個與「巴依老爺」鬥智斗勇、幫助老百姓的智者阿凡提大叔。

結語:跨越地域與文化的大眾智者構建

很顯然,這個名為「納斯爾丁」的大叔,從天山南北到地中海沿岸的阿爾巴尼亞,都有不一樣版本、卻又似曾相識的經歷,他的存在,也記載著不同地域文化、大眾文學的發展。

但是,無論是「毛拉」還是「阿凡提」,作為一個大眾記憶中的智者,納斯爾丁所承載的無疑是人民群眾對於美好生活的嚮往,以及對於封建壓迫的批判。因為進入現代社會,封建領主必然會因為時代變遷而成為歷史的一頁,而人們紀念不同版本的納斯爾丁,也是為了翻開這一頁,迎來全新的生活。

作者:劉梓琳

※宏亮瞻局丨光榮級兩洋出擊,透視導彈時代的巡洋艦海軍(上)

※馬上評|飯局兇險,為什麼人們還樂此不疲?

TAG:澎湃新聞 |