賬簿與權力:清代實征冊與鄉村基層賦稅徵收

原標題:賬簿與權力:清代實征冊與鄉村基層賦稅徵收

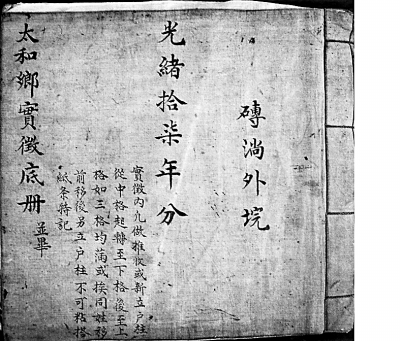

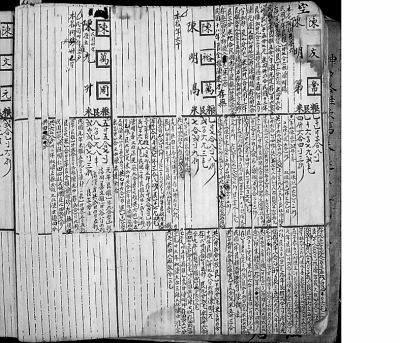

《太和鄉實征底冊》 資料圖片

《太和鄉實征底冊》 資料圖片

美國學者雅各·索爾在《大查賬》一書中指出,「掌握賬簿就是掌握權力」。明清時期為征派賦役編造的「賦役黃冊」,因每十年才重新編造一次,人丁、事產不能及時更新,往往與實際情形嚴重脫節。地方官府為了應對徵稅過程中產生的實際問題,在縣以下的鄉村基層社會中,另外編纂有一種「賦役冊籍」,即「實征冊」,上面記載當年納稅戶的姓名與應納數量,是徵收賦稅的真正依據。「黃冊死而實征活」,對於清代實征冊的制度演變及其具體形態的研究,無疑是揭示清代鄉村賦稅徵收實態的關鍵所在。

1.黃冊制度的瓦解與實征冊的出現

為了有效汲取財稅資源,維繫國家的運轉,傳統時代的王朝政府往往通過編纂戶籍、地籍以及其他相關賦役冊籍,來掌握疆域內所有編戶齊民的人丁事產等相關信息,並根據一定的規則和程序進行稅糧的徵收和徭役的攤派。因此,除了需要設置專門的管理人員和機構之外,還需要藉助一套由戶籍、地籍、征籍等構成的冊籍系統,以實現稅源的掌控和賦役的征派。明代洪武年間,政府的賦役徵收主要以人戶為中心的賦役黃冊為主,以土地為中心的魚鱗圖冊為輔,互為經緯。因此,戶帖和黃冊制度就成為明代前期重要的賦稅徵收依憑。到了明代中期,隨著人口的大量逃亡,賦役徵收的對象逐漸由人戶轉向田地,土地和地籍就演變為賦役征派的主要依據。

對於地方官的徵稅活動而言,無論是依據戶籍還是地籍,明代十年一大造的制度規定,都不能適應歷年所發生的民戶人丁、田地的變化,加上攢造冊籍與推收錢糧過程中,戶書、糧書、里書、甲書等吏役人等從中舞弊,生者未補入,死者不予勾銷,田地買賣、抵押等情形都沒有登錄在冊,黃冊制度逐漸陷入紊亂和廢弛狀態。清代戶部尚書孫廷銓就指出,明末有些黃冊所開列人戶的姓名和事產,仍然是明初洪武年間的姓名和數目,也就是說經歷了兩百七十年,黃冊內容居然沒有絲毫變化。因此,在很多地方黃冊因為脫離實際情況而演變為徒具虛名的「偽冊」。有鑒於此,地方州縣以黃冊為基礎,為應對編徭徵稅的實際而編製實用文冊,即實征冊。

據韋慶遠、欒成顯、趙岡等學者的研究,在經濟發達、土地買賣頻繁的江南地區,早在明初就出現了實征冊,又名白冊,是地方官府每年實際征派賦役過程中使用的一種賦役冊籍。由於實征冊可以按照實際需要靈活編製,更適合本地區的情況,很快就在全國大部分地區被普遍採用。於是在明代中後期,賦役冊籍就出現了兩套系統:一種是日益成為具文的黃冊,一種是切合地方實況的實征冊,時人即雲「解部有黃冊,則州縣有實征(冊)」。在徽州地區,萬曆年間之後鄉民買賣田糧後推收稅糧,主要也在實征冊上進行,在黃冊上推收已純屬形式。在明代後期,黃冊作為賦役基本制度的地位已經動搖,在某種程度上已名存實亡,實征冊則越來越重要。

隨著賦役黃冊逐漸脫離實際情況成為具文,其主要的功能就蛻變為對各地州縣負擔賦役總額的一種規定和標準而已。從明代萬曆時期的土地清丈,到清代康熙年間的攤丁入地,從一條鞭法到地丁合一,特別是隨著清初以萬曆年間的原額來編纂賦役全書,政府逐步確立了田賦「定額化」的原則,以此來確保國家財政的收入。而清初編纂的賦役全書成為一種徵稅標準,於是實征冊就成為田賦「定額化」下州縣實征的重要冊籍。

2.清代實征冊的編製及其使用

清代的實征冊,大抵是在黃冊與魚鱗圖冊脫離實況不堪使用的背景下,由地方州縣為了實際徵發賦役而編製的。因此,與根據統一的樣式編製的黃冊、魚鱗圖冊不同,清代實征冊並沒有統一的樣式,而是根據各地經濟社會的不同呈現不同的樣態。

清代前期,一般都是由州縣官主持編纂實征冊。據黃六鴻於康熙年間撰寫的《福惠全書》所記載,實征冊由州縣官於每年徵稅前,召集里書攢造而成。其具體辦法是,先確定本縣一年應徵錢米總數,然後按照本縣應稅田畝數及科則,分配到各都、圖、里、甲,最後落實到各甲花戶,按照花戶登錄到冊籍上。實征冊每頁可寫八戶,每戶名下寫明田地山盪人丁的稅則及花戶應納稅額。甲、圖、都各造其實征冊,然後匯總為州縣的實征冊,此種編製方法應該反映了大多數州縣的情形。

而在清代康熙年間的湖北省,江漢平原湖區因滄海桑田之變,瀕江、濱湖州縣的田地易於塌陷,加以移民大量湧入墾殖,加劇了賦役不均的局面,地方官不得不進行土地清丈以均平賦役,並且重新編纂土地冊籍,即丈量冊。這些丈量冊分區分戶記載田地形狀、面積、科則、稅糧等事項,成為該州縣土地買賣過割、繳納賦稅的重要憑藉,屬於實征冊。康熙二十七年,孝感知縣梁鳳翔在進行全縣田畝清丈之後,在魚鱗圖冊與歸戶冊的基礎上編纂了一種以鄉里組織之「會」為單元的「塊冊」,這種塊冊以一會為一塊,造冊各二本,臚列花戶的姓名、田糧確數,存縣衙一本,每里一本。由於「塊冊」每年可更改,隨時反映田土的變動情況,便利了實際徵收賦稅之用。

湖南各縣也大抵於康熙五十三年前後編纂了實征冊,當地稱為「藍花冊」。據民國二十三年李之屏在《湖南田賦之研究》中記載,各縣田賦徵收所使用的徵收冊籍,皆為康熙年間編纂的藍花冊籍:「印刷之格式用藍色,詳載花戶姓名,故曰藍花冊籍。每本共有二百五十頁,每頁載一戶地名、按畝科銀、舊管、新收、開除、實在等條目。」據此可知,藍花冊除了登記戶名、田地類型、畝數、科則等之外,還詳載各年開除、新收等情形,與前揭《福惠全書》所載實征冊樣式顯然不同。這些冊籍保存於各縣衙門之內,成為重要的實征冊籍。乾隆十年,署理湖廣總督鄂彌達在奏疏中坦言,湖北、湖南各州縣大都不存在魚鱗圖冊,在錢糧徵收的具體運作中,主要依憑實征冊。

值得注意的是,清代前期由州縣官主持編纂的實征冊,一般都是委託糧書、里書、冊書等編纂各鄉都圖甲的實征冊,然後匯總到州縣形成實征總冊,這些實征冊一般在縣衙和鄉里冊書手裡各存放一本。但在由下往上的編製實征冊的過程中,冊書手裡實際保留了實征草冊,即最原始、最基層的實征底冊。隨著時間的推移,一方面,鄉里冊書掌握的實征底冊由於隨時推收和更新,更為貼近實情;另一方面,隨著州縣官的頻繁更換,特別是咸同年間遭遇兵燹,保存在縣衙的實征冊大部分散佚或毀於戰火,一些地方官府不得不主要依賴鄉里冊書所藏之實征底冊。

對於清代實征底冊的編纂樣式,可由湖北省潛江市檔案館收藏之光緒十七年《太和鄉實征底冊》(實際延續到民國年間)窺其一斑。該實征底冊每頁載錄花戶一至四戶不等,分為三格,上格第一行直書戶名,上注花戶身份(紳或民),第二行為編戶。中格頂格為印製的糧、艮、米三個紅字,分為三行,其下分別記錄該戶名下應納糧、銀、米數,其左側下格所記主要為推收及稅收變動情形。據魯西奇、徐鵬飛的初步統計,該實征底冊從光緒十八年到民國三十五年間,有著嚴格的推收記錄,因此可以判定該實征底冊是作為基層賦稅徵收的重要依據。

3.實征冊與清代書役包攬錢糧

如果說明代的賦役黃冊為「達部之冊」,清代的實征冊為「存縣之冊」,兩者皆為「官冊」,那麼保存於鄉村冊書手裡的「實征底冊」就屬於「私冊」。從明到清,由於黃冊逐漸脫離實際,實征冊也開始失控,於是鄉村基層賦稅徵收的依據轉以「私冊」為憑,由此呈現一種由「官冊」到「私冊」的嬗變軌跡。與此相對應的是,朝廷通過「原額主義」和田賦「定額化」的舉措來確保國家賦稅收入,而地方州縣則通過編纂實征冊來完成稅糧徵收,到了清代中後期,保存於州縣的實征冊亦出現編纂不及時,或者散佚不全,地方官不得不依賴基層糧書、里書、冊書等書役手裡的「私冊」來完成稅糧徵收。到了晚清,由於書役控制了實征冊籍,有時地方官府離開了熟悉「實征底冊」的「里書」「冊書」之類的賦稅承辦人,就難以完成賦稅徵收。由此也造成了書役的專業化、世襲化傾向,使得書役包攬錢糧成為普遍現象。

光緒年間湖北沔陽知州李輈在《牧沔紀略》中指出:「錢糧徵收之利害,在乎底冊。底冊在官,則權歸官。底冊在書,則權歸書。」因此,清代圍繞著實征底冊的掌控問題,州縣官員與書吏之間存在著一種博弈關係。清代地方官員可以通過主持編纂實征冊或者清丈土地重新編製丈量冊等方式來獲取對於鄉村人丁土地等稅源的掌控,但這需要官員具有才幹,願意付出足夠的時間精力,且要冒擾民之嫌。也有地方官員通過行政手段勒令書差們交出手裡的私冊,甚至在部分地區,地方官通過購買的方式,奪回私冊的控制權。如民國二十三年《湖北縣政概括》記載,廣濟縣的官紳於民國九年通過集資兩萬串,將該縣所有冊書手裡的底冊完全收買入官。但勒令上交私冊往往會遇到冊書們藏匿不交,或者上交的私冊由於作弊而無法識別,至於官府購買私冊之行徑顯然並非常態。

而對於基層的里胥書差而言,因其貼近鄉村,且自身承擔攢造冊籍、推收錢糧的便利,往往會在實征冊籍上做文章,或秘不示人,或字跡潦草,或稅則款項繁多,或計量單位冗長,不僅讓那些大字不識的農民茫然難知,就是地方官員也無從把握。而且只有他們能隨時跟蹤人戶與田產的轉移與買賣,因此花戶可以欺官,卻難以瞞住冊書、里書之輩。正因為他們手握「實征底冊」,知道該向誰去徵收錢糧,並且私相授受,世代相襲,所以他們就成為地方官員如期完成徵收任務所仰仗的關鍵人物。

事實上,到了晚清民國初年,書差已經不同於明清時代的鄉里職役角色,而是演變為以徵稅為職業的賦稅中介人,並走向職業化和世襲化。而對於官員而言,隨著任期的逐漸縮短和更換的頻繁,他們也懶得去認真管理錢糧事務,一切交給師爺或者書吏去打理,於是包攬就成為必然的選擇。事實上,晚清《湖南財政說明書》在比較幾種徵收方法的時候,發現「書征書解,官只望得平余,虧欠皆書包繳。此等州縣大都年清年款,毫無蒂欠」,而「官征官解則徵收用款一切皆取之於官,書受工食、分串之利,所有虧欠,書無責成。此等處往往民欠甚多」。兩者比較可知,如果讓書吏包攬,一則徵收之事付諸書差,於己省事;二則賦稅可足額順利完成,何樂而不為。當然,書差包攬錢糧背後所造成的浮收勒索自然只能由百姓來承擔了。

(作者:楊國安,系武漢大學歷史學院暨中國傳統文化研究中心教授)

TAG:光明日報 |