中國核潛艇沒有「之父」—簡評當下典型宣傳的不良風氣

原標題:中國核潛艇沒有「之父」—簡評當下典型宣傳的不良風氣

我是一名海軍退休幹部,海軍專業作家。48年軍齡,40年「創齡」。我曾寫過很多海軍題材作品,也寫過核潛艇,如報告文學《水下先鋒》等。核潛艇部隊剛剛組建時,第一批艇員只有36人,我在《水下先鋒》一文中,稱他們為「36棵青松」,後來媒體都一直沿用這個說法。

記者也好,作家也好,凡是寫文章的人,都喜歡歸納總結提煉所寫人物的特點,然後貼上各種「標籤」,如「鐵人」、「鐵姑娘」、「神童」、「學霸」之類,目的是為了使這個人物形象更生動,留給人們的印象更深。

這種「貼標籤」的做法本來無可厚非,但是,在我國的新聞界,有個不好的習慣,即不顧事實,不顧歷史,不顧國情,胡亂貼標籤,胡亂戴高帽,其結果往往影響很壞,既損害了新聞媒體的權威性,也損害了典型人物的真實性。

比如,2014年2月11日,「感動中國2013年度人物」頒獎典禮揭曉,中國核潛艇第二任總設計師黃旭華榜上有名,並被譽為「中國核潛艇之父」。

核潛艇工程從1958年第一次立項,到2013年,已經過去了55年,期間有成千上萬的 技術人員、海軍官兵和工人默默地為之做出了巨大的貢獻,選出一個代表人物做些宣傳,壯國威,壯軍威,是非常必要的。但是,莫名其妙地給黃旭華戴一頂「中國核潛艇之父」的桂冠,就有點過分了。

此事在參與核潛艇工程的老一代人員當中引起很壞的影響,甚至涉及到對黃旭華人品的評價。因為我對宣傳典型這一套工作程序比較熟悉,我就跟他們解釋:「這都是記者惹的禍,主要不是黃旭華的責任。」

有人反駁我:「黃旭華本人也有責任。你可以公開表態:這頂帽子戴錯了,不是我的。不表態,起碼是默認。」不能說反駁沒有道理。

為什麼大家對此事反應如此強烈呢?因為中國核潛艇歷史上就沒有什麼「之父」。

|

「感動中國2013年度人物」頒獎典禮

20年前,我曾與中國核潛艇工程辦公室主任陳右銘合作,寫過一本長篇紀實文學《核潛歲月——中國核潛艇辦公室主任親歷記》,在寫作此書的過程中,我採訪了很多當年參與核潛艇工程的有關人員,對中國核潛艇的歷史比較熟悉。為了說明我的論點,有必要在這裡簡單回顧一下那段歷史。

1958年,聶榮臻元帥向毛澤東主席和黨中央提交了關於開展研製我國彈道導彈核潛艇的報告,並很快得到批准。因為外國對我國進行嚴密的技術封鎖,毛澤東在1959年10月發出號召:「核潛艇,一萬年也要搞出來!」

1962年初,根據國內形勢的需要,核潛艇工程暫時「下馬」。

1965年3月20日,周恩來總理主持召開中央專委第11次會議,批准核潛艇工程「上馬」。

1966年,六機部成立09工程(即核潛艇工程)辦公室,國防部第七研究院副院長陳右銘兼任辦公室主任。

1968年2月,在國防科學技術委員會領導之下成立核潛艇工程辦公室,負責處理研製核潛艇的協調領導和管理日常工作。陳右銘為主任,陳世謙、李海亭為副主任。

核潛艇工程開工後,為組織協調各方面的工作,經國務院、中央軍委決定,於1969年10月成立了核潛艇工程領導小組,成員不變,在中央專委領導下工作。核潛艇工程辦公室下面有四個專業組:總體、動力、武備、電子組。

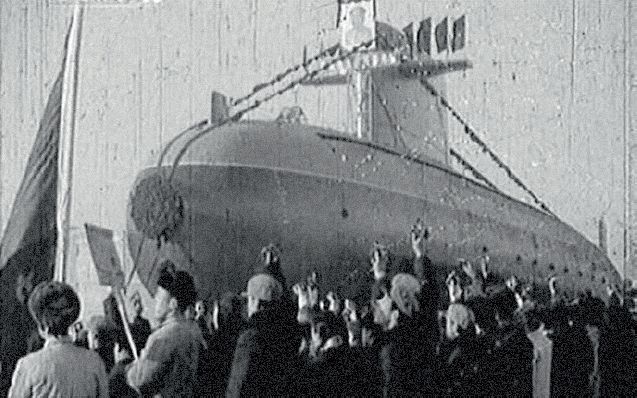

1970年12月26日,中國第一艘魚雷攻擊型核潛艇下水。1971年8月23日,中國第一艘魚雷攻擊型核潛艇開始航行試驗。1974年8月1日,中央軍委發布命令,將這艘核潛艇命名為「長征一號」, 中國第一艘核潛艇正式編入人民海軍的戰鬥序列。

|

1970年第一艘核潛艇下水(參考消息網 )

1979年9月,為了加強核潛艇工程的技術抓總和協調,國防科委、國防工辦任命彭士祿為核潛艇工程總設計師,黃緯祿、趙仁愷、黃旭華為副總設計師。

1983年3月19日,黃旭華接任核潛艇總設計師,第一任總設計師彭士祿改為顧問。

從上面介紹的歷史可以清楚地看到,中國核潛艇工程最早是由聶榮臻元帥提出來的,整個工程是在周恩來總理領導下開展工作的。周總理是中央專委主任,中央專委下面有核潛艇工程領導小組,領導小組下面有核潛艇工程辦公室,辦公室下面還有四個專業組,專業組下面才是各個專業單位:總體、動力、武備、電子部門。黃旭華只是總體部門的一個副總工程師。

當媒體把「中國核潛艇之父」這個頭銜往黃旭華頭上一戴,立刻就在核潛艇的圈子裡炸了鍋。最有代表性的言論是:假如中國有10個「核潛艇之父」也輪不到他啊!更何況「之父」只有一個!

外國人喜歡用「之父」來表彰那些在某個領域做出突出貢獻的人,比如美國的「核潛艇之父」叫里科弗,曾是美國核潛艇工程辦公室主任,大約相當於中國核潛艇工程辦公室主任陳右銘那樣的角色。

因為不知道美國的軍工體制和核潛艇工程辦公室的權力,所以無法評論里科弗這個「核潛艇之父」是否實至名歸,在中國,陳右銘是絕對不敢接受「核潛艇之父」這頂桂冠的。

里科弗生前曾訪問中國,陳右銘接待過他。兩位曾經的中美核潛艇工程辦公室主任有過一段有趣的對話。里科弗稱陳右銘為中國的核潛艇之父,陳右銘連連擺手稱「不敢,不敢」。

|

里科弗(新浪網)

按照中文的詞義,父乃多義,其中有「對某一種大事業的創始者的尊稱」之義。

黃旭華雖然參加核潛艇項目比較早,但他只是普通工作人員,不能算是「創始者」。1979年9月,核潛艇工程實行總師制,第一任總設計師是彭士祿,黃旭華是三位副總設計師之一。

1983年,黃旭華被任命為第二任總設計師,馬馬虎虎算是總負責了,但此時距離1958年核潛艇第一次立項已經過去了25年。假如總師可以稱「之父」,那麼也該把這個榮譽給第一任,不該給第二任啊!

中國人喜歡樹典型,樹典型喜歡拔高,一拔高就會成為「變形金剛」——把別人的事情嫁接到他的身上,其結果是,人們越來越不相信這種典型了。很不幸,黃旭華老先生也被那些樹典型的人拔了高。更糟糕的是,這樣一來,就把中國核潛艇的歷史搞亂了!

當年核潛艇工程辦公室的參謀,現年84歲的王德寶說:中國就不適合搞什麼核潛艇之父,如果說中國有核潛艇之父,那得是聶榮臻!因為搞核潛艇的動議是他第一個提出來的。

王德寶接著說,如果說聶帥級別太高,從聶榮臻這裡往下排,選一個級別不太高的人當「中國核潛艇之父」,那也選不到他呀!

當下中國,除了「核潛艇之父」,還有「航母之父」、「原子彈之父」、「氫彈之父」等等,都不適合中國國情。此類「之父」之說可以休矣。外行看著熱鬧,內行看了嗤笑。

我寫此文的目的,不是要和哪個人過不去,我只是想提醒那些年輕的新聞工作者,宣傳典型,既要向歷史負責,也要向當事人負責。

做「標籤」可以,但要做得準確精緻一點;編「桂冠」可以,但要編得大小合適一點。否則,讓行內的人看著難受,讓當事人戴著也難受。對百姓是一種傷害,對當事人更是一種傷害。典型宣傳,還是少一點花拳繡腿,多一點實錘乾貨為好。

我很欣賞白岩松說過的一段話(大意):今天的新聞就是明天的歷史,所謂干新聞的人就是往歷史的洞穴里放資料,讓後人在考古的時候去找那個時代究竟是什麼樣子。所以,如果我們今天放進去的東西都不代表這個歷史,很多年後考古的人把它挖出來還信以為真,歷史將會怎樣?考古將會怎樣?而那個留下的新聞背影又將會怎樣?所以,對所有的新聞人來說,真正的考驗就是:你在往歷史的洞穴里放什麼?

為了給後代留下一段相對準確的歷史,我呼籲人們行動起來,掀起一個「新聞打假」行動!

(本文首發於微信公眾號「中國核能」,觀察者網已獲授權轉載。)

※消防車出警被攔在收費站?高速:誤會

※技術發明人呼籲:停止「製造」基因編輯嬰兒

TAG:觀察者網 |