邊芹:別再唱衰法國,它已經很衰了

原標題:邊芹:別再唱衰法國,它已經很衰了

今年10月,馬克龍政府提出自2019年起提高燃油稅以減少污染的計劃,每升柴油漲價6.5歐分(約合人民幣0.5元),每升汽油漲價2.9歐分。上調燃油稅引發了法國全國抗議,不滿的民眾掀起一場「黃背心」運動,如今呈現出愈演愈烈的趨勢。

|

|

|

抗議人士不僅在凱旋門外塗上「推翻資產階級」和「馬克龍下台」等標語,還將凱旋門博物館入口處展出的法國國家象徵瑪麗安雕像給撞毀。

|

頻發的恐怖襲擊、難民危機、債務危機、成員國的「脫歐」呼聲高漲、「政治正確」一統天下背後的暗流洶湧……歐洲文明這過去百年世人眼中光芒四射的燈塔在一夕之間變得搖搖欲墜。唱衰歐洲乃至唱衰整個西方世界的聲音開始在中國響起,其中文明與浪漫的象徵法國受到的嘲諷最多。

|

被搶劫的法國銀行

常年旅居法國的作家邊芹認為,用「唱衰」這個詞帶了些許貶義,不如說是事物復歸原位,真相浮出水面,虛構的價值泡沫正在一點點被擠掉。

今天中國旅遊者看到的漂亮法國,大半是通過殖民掠奪和工業化迅速暴富而留下的遺產,工業化和消費社會雖然提供了充裕的物質生活,但也以飛快的速度拆毀著保證一個文明綿延的內在機制,社會機體在歌舞昇平中的自解,就在眼皮底下發生。

|

被砸的迪奧店

對十九世紀的再認識,帶來翻天覆地的影響

青閱讀:首先想請教您的《文明的變遷:巴黎1896·尋找李鴻章》的寫作緣起。您是怎樣注意到了李鴻章的法國之行?

邊芹:早在寫作《一面沿途漫步的鏡子》一書時,由於大量閱讀,觸碰到西方的十九世紀,這種觸碰要比從前在國內泛泛了解世界史深入而細緻。由此發覺那個世紀不同一般,至今牽制人類命運的資本戰車及其目標「全球化」就是從那時全面起動的,其大規模的工業化和社會變革與今天的中國有著很多相似的軌跡。

今天世界的大變革都能到那個世紀找到導火索,包括為襯托工業化的「西方」而找到的對立面「東方」(農業社會)這些前定了我們思維的概念。對十九世紀的再認識,對我有點翻天覆地的影響。

為什麼這麼說呢?因為十九世紀於我們是一個致命的世紀,是這個世紀開啟了中華文明前所未有的內在崩潰,千百年來不管多少武力強悍的異族入主中原,中華文明從未失去其文化自信,然而十九世紀同樣是武力征服,且並沒有被全面軍事佔領,卻動搖了不可動搖的根基,令我們至今生活在那個斷層上。直到上世紀八、九十年代甚至直至今天,我們依然在用文明的對比這一被引入的歧路歸結中國的「落後」和西方的「先進」,然後得出「顯而易見」的結論。

這一被引入的歧路在長時間裡和大範圍內鎖定了我的思維軌道,直到我利用旅居之便,接觸到第一手資料,得以繞開輿論先導,繞開他們專門為我們進行的解釋,深入早已被過濾掉的細節,進入轉換後丟失的場景,才茅塞頓開,發現了西方的理論家們一直避免向後進國家提示的「要點」,即「先進」的西方與「落後」的中國之間真正的決定因素,不是文明的差異,而是大資本與工業化。

你只要深入十九世紀大工業熱潮中的法國,這一真相撲面而來,是工業化改變了一切,從無到有創造了一切。工業文明有別於人類任何一種古典文明,將工業化社會與農業社會對比,並由此總結文明的差異,進而引入民主與專制的對立,是一種蓄意誤導,差不多就是讓人沉痾不起而出具的假藥方。

|

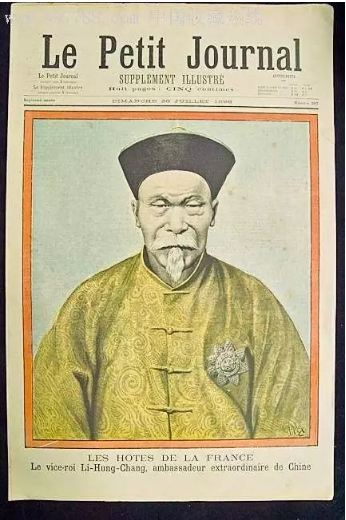

1896年李鴻章訪問法國,向法國總統遞交國書

此一發現還伴隨著另一發現,即從十九世紀開始在西方形成了至今並未有根本改變的「中國話語」——針對中國的話語。此一話語正是從那個世紀起始,一改十八世紀之前的話語,產生了它的固定模式,我稱之為「征服模式」,從此懷疑、否定、蔑視、敵對甚至暗中構陷成為難變的底蘊。此一話語構成了從精神層面主導、誘導中國大量文化精英的「國際輿論」,在軍事戰場之外開闢了另一征服戰場。

這兩大發現如果合在一起看,實際上是同一個大進程呈現出的兩面,這個「大進程」就是當時名詞本身尚未被設計出來的「全球化」,資本要闖入全球每一個有利可圖的角落。從這個視角出發,十九世紀與今天便連成了一條線。李鴻章在十九世紀末的那次西遊,也就超出了中西關係狹窄的兩點,而露出了掩藏其下的棋盤、棋子和棋局。這是我關注李鴻章西遊的大背景。當然還有一些偶然因素,比如在巴黎舊書報攤意外瞥見一張1896年7月26日星期天的《小日報》頭版,上面是一幅李鴻章的肖像畫,下書「法國的客人——中國特使藩王李鴻章」。

|

法國《小日報》刊登的李鴻章彩色畫像

這些必然和偶然因素,讓我覺得如果能透過西方的「中國話語」解讀十九世紀中國對西方的第一次正式官式訪問(1866年清廷派出過一個考察團赴歐,雖然也是官派,但名義上是民間非正式訪問),尤其參與者還是李鴻章,對國人思考我說的那兩大發現,意義自不同尋常。細讀這本書就會體察我在追溯李特使旅法足跡時,對一些重點事件和地點的記述,都儘可能還原十九世紀的氛圍,讓對近代史感興趣的讀者去體味史書上沒有的細節,進而思考十九世紀的中國為什麼會落到那一步。

|

李鴻章觀摩法國士兵操習

當然我的目的並不是做史,儘管書中有關李的行旅每一個細節都有出處,並不敢添加想像。我更願意讀者把它當作一本追蹤尋跡的文學隨筆,那樣可以更放鬆地跟著我的追索去體味翻天攪地的十九世紀。

青閱讀:您的書不僅追溯了李鴻章的足跡,也呈現出巴黎的百年變遷。今昔對照,在尋訪的過程中,您最深切的感受是什麼?

邊芹:我最深切的感受就是殖民大帝國收回到原有疆界的速度,以及弱者的報復。今天中國旅遊者看到的漂亮法國,大半是通過殖民掠奪和工業化迅速暴富而留下的遺產,全世界搜刮來的金銀財寶加上那時尚存的手工留下了細節的奢靡,後來的世紀已經很難做到。單看看巴黎的大博物館裡有幾件寶物是自家地下挖出來的,就心中有數了。

但如果你把兩百年的歷史鋪展開來看,那驚濤撲岸的征服也帶來了回水倒流,幾乎每塊被征服的大陸或多或少都拋回了一點貧困和卑賤,幾乎每個大城市邊緣的政府廉租房都擠滿了遙遠征服地的移民,他們做著法國人不願做的活,住在優雅市中心和田園鄉村之間的醜陋地段,大量地生育以領取政府為推遲老年化社會而發放的生育補助金。

工業化和消費社會雖然提供了充裕的物質生活,但也以飛快的速度拆毀著保證一個文明綿延的內在機制,這非常可怕,那種社會機體在歌舞昇平中的自解,就在你眼皮底下發生。

|

巴黎的中東難民

歐洲從文明的角度而言,確實在急劇地衰老

青閱讀:在新書中,您談到了「在奢華中迅速衰老的歐洲」。這些年來,法國固然仍令人追慕,但是國內也出現了一些唱衰法國、唱衰歐洲乃至唱衰整個西方世界的聲音(比如對西方民主的不信任,對「白左」的嘲諷等等),對此您有何評價?

邊芹:我個人認為,用「唱衰」這個詞帶了些許貶義,不如說是事物復歸原位,真相浮出水面,虛構的價值泡沫正在一點點被擠掉。對西方民主不信任,是因為實地去看的人發現那遠遠不是我們以為的民主,而應稱之為民主的幻覺。當然能把幻覺做得百姓當真、世人皆慕,也是了不起的大手筆,在這點上我由衷佩服西方的上層精英。

歐洲從文明的角度而言,確實在急劇地衰老。美國《時代周刊》大約十年前曾發過一篇文章,大意是「法國文化已死」,當時在法國知識界引起了歇斯底里式的反應。我作為局外人,客觀來講有同感 。其實不光法國,西方文化整體都在墮落。原因諸多,其中資本壟斷致使文化「低俗化」、「幼童化」,「政治正確」一統天下,生育不足致低素質人口增長快,是主要癥結。資本說到底就是靠讓百姓變得更蠢來統治的。

中國才搞了三十年市場經濟,你看如今文化變得多媚多俗,就知道了。人家已搞了兩百年,能保持到這份上,就不錯了。我在書中說「文明越走越燦爛是痴人說夢」,就是這個道理。文化整體陷落,產生英傑的溫床便不復存在,也沒有吸收的土壤了。

我們在二十世紀仰慕的西方,正是十九世紀工業化的輝煌和短暫擺脫一神教的精神桎梏催生的歷史巔峰,這個巔峰還有一個烘托的基礎,就是剩下的世界之文明文化被打翻在地,一個上升一個下墜,將十九世紀以前相對均衡的世界打碎了,由此產生了必要的敬慕和不切實際的崇拜。這種狀態不可能永久維持,何況「巔峰」上的人自己作繭自縛。謳歌「原始文化」、「保護少數族群」,讓音樂、舞蹈落到何等原始地步?「當代藝術」又讓美術墮落幾何?所有旨在摧毀國家的暗手並沒有提升文化。

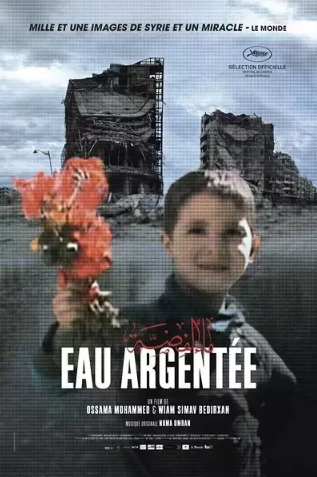

法國精神領域的「獨立和自由」還剩多少幻影?「政治正確」的陰影籠罩著幾乎每一個文化領域。僅以我最熟悉的電影為例,除了脫衣尺度這一看得見的自由,體制的控制無孔不入,對會看的眼睛,就是一切政治挂帥。這種「政治挂帥」與我們中國人理解的直接喊口號很不一樣,這裡的「體制」也不是政府,控制更不是明的,而是暗的,深含技巧。戛納電影節的「金棕櫚」幾乎成了政治鬥爭的工具、全球征服的武器。

我們中國人想想都會奇怪,一個「民間、私營、獨立於政權」的文化組織為什麼帶有如此使命?百萬法國民眾上街強烈反對同性戀婚姻合法,電影節就馬上捧出一部同性戀電影給予其最高榮譽;伊朗被制裁,電影節就成了其反政府「藝術家」的大本營;為了推翻敘利亞政權,再沒有水平的電影都可以「破格」入圍……無論在法國國內還是國外,最高藝術甄選標準是政治這條暗線,這就埋沒了多少真才,又捧出了多少虛名!什麼樣的文化經得起這樣的暗手長久折騰?

|

2014年5月16日,敘利亞非虛構電影《銀之水:敘利亞自畫像》入圍第67屆戛納電影節「一種關注」單元

青閱讀:歐洲目前確實問題重重。歐洲文明自身似乎也走到了一個焦灼的關口。您認為歐洲文明有渡過難關、自我修復的能力嗎?

邊芹:先來確定一個概念,我個人以為您所提的「歐洲文明」範圍不好界定,我理解您指的是西歐這一片,也就是近代最早經歷工業革命、殖民擴張的國家。為避免概念糾纏,還是用「西方文明」 界限較明晰,這是他們自圈的概念。

「西方文明」的崛起,有一個本質的因素,就是緊緊伴隨著軍事的強大,也就是說不是發展出來的,而是打出來的。這與我們有很大不同,中華文明在漫長歷史上傲視東方並非靠軍事摧毀對手,而是靠發達的農耕和手工業。

工業化徹底結束了冷兵器時代的力量對比,使得西歐這幾個歷史上好戰的小國打遍天下無敵手,以古典時代不可思議的速度通過殖民主義迅速佔領和控制全球資源和市場,建立起史所未見的龐大帝國,要知道英、法帝國的邊界一度都與中國接壤。所以「西方文明」在近現代傲視群雄,有兩大因素是不可迴避的:一是殖民主義,二是工業革命。這兩大因素的前提條件,就是軍事上可以事先摧毀對手,以利自己巧取豪奪。

|

19世紀西方列強瓜分中國的漫畫

歷史即便不被表述,也已經擺在那裡,正是通過殖民掠奪和工業化,歐洲快速積累起巨額財富,後來讓全世界其他文明都產生自卑感的「西方文明」就是在財富的堆積上建立起來的。但如果軍事上不再能指哪打哪事先削弱或摧毀對手,「西方文明」在逆勢的時候會如何表現,歷史還沒有證明過。這與中華文明能在逆勢中涅槃的歷史很難比較。

過去西方也出現過類似危機,他們的解決方式就是戰爭,對外戰爭是西方解決內部問題的一個捷徑。今天西方面臨的危機還不僅僅產生於自身,也有來自外部的挑戰。他們正在失去工業革命的絕對引領地位,中國這個在十九世紀被他們打垮的苦難國家艱苦卓絕地彎道超車,令他們一手經營的不公平世界之種種便利不再那麼理所當然,這是他們始料未及的。我還真有點懷疑,西方一旦失去其壓人一頭的強勢地位,是否有自我修復的能力以及長久維持文化霸權的可能。

西方的話語權由一種完美的技巧構成

青閱讀:您的幾本著作致力於揭示西方文明隱藏的話語運作機制,痛感中國人普遍喪失了「審美權,道義權,歷史解釋權」而不自知。您是怎樣關注到這一問題的?和您在法國的生活經驗有關嗎?比如說,2008年的幾件大事喚醒了很多中國人的民族意識,對您而言呢?

邊芹:2008年只是出現強烈拐點的一年,但精神準備要遠遠早於這一年。西方社會的實質有點像西方人的本質,收藏極深,然後通過層層包裹呈現出想讓你看的那一面,比如比你強盛,他先說是因為基督站在他們一邊,後來又說是得自古希臘便有的民主自由。你讀十九世紀的書報便會發現,當時「民主」這個詞並不像如今這般時時掛在嘴上,那時主要強調基督教戰無不勝和種族優越,比現在直白。

在西方長期旅居或定居的中國人,或早或晚會面臨一個選擇,即你在哪一邊。並沒有人公開來逼你,但整個社會根深蒂固的反華、排華會將中國人送到三個陣營里,最廣大的一群我稱之為「利己派」,他們不去聽、拒絕看,全部的精力都用於為自己奮鬥,無所謂西方人怎麼對其母國,只為狹處求生存;第二群人我稱之「融入派」,這群人的行事特點就是「你們不是討厭中國嗎?那我比你們更討厭中國」、「你們打中國一個嘴巴,我就打三個嘴巴」。唯有這樣,方可安生。這話一點都不誇張,要麼麻木,要麼「比你還」。不這麼做就得落入第三群人——「壓抑派」,這群人的特點就是為其良心所累而長期處於精神抑鬱中,敏感的人甚至會有時時被鐵烙的痛楚。

這就是2010年前的現實,後來情況有所好轉,但基本現實很難根本扭轉。在這樣的處境里,你只能在這三個陣營里選擇一個,甚至都談不上選擇,而是隨著自己的本性走,能麻木的,會過得心安一點;能「比你還」的,就融入了;心思轉不過來的,就只能痛定思痛了。我就是在痛定思痛中,得以繞開西方預設的話語,去閱讀、觀察、思考,進而有所發現的。

|

巴黎華人針對越來越嚴重的巴黎社會治安問題舉行的「反暴力、要安全」大遊行

青閱讀:您提到過,西方的話語機制里,有一條隱秘的、「誰也不能碰」的「底線」(見《我的精神冒險》一文),這條底線具體指的是什麼?

邊芹:這個問題我還真不能直接回答,不是故弄玄虛,而是顧忌深重。在西方長期生活並且明白的人,都不敢碰這條「底線」。我也最好不要犯忌,不是膽小怕事,而是認為沒必要。中國人難得糊塗,沒準是福。世上唯一一群絕頂聰明卻不知世道真相只知埋頭幹活致富的人,難道不是福嗎?

青閱讀:二戰以後,西方文化界、學術界逐漸興起了一種「反西方中心」的論調,您怎樣看待在西方內部興起的「反西方中心論」?

邊芹:這是為大目標「全球化」做的輿論準備的一部分。早在二戰剛打完,「世界統治集團」就已經策劃解構實體的殖民帝國,因為難以為繼、成本太高,尤其是道義成本。新形式的「經濟殖民」、「精神殖民」 收益大而成本小,已經無須十九世紀的軍事入侵和佔領。看看現今的中國就一目了然了,三十年代哪怕租界遍地的上海,你能找到一個染金髮取洋名的人嗎?現在的「西方中心論」根本無須那頭公開掛牌,這頭已能自產自銷了。

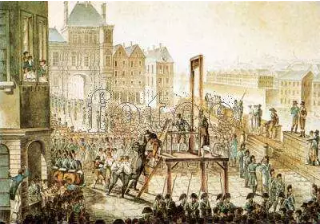

|

法國大革命中的斷頭台

青閱讀:您批判西方的聲音在當代中國應該屬於比較激烈的,在您的讀者中也引起了一些爭議。那麼這些看法,您和法國的朋友或者其他西方人交流過嗎?他們有什麼反應?

邊芹:一切都是相對的。我們過去由於歷史的原因,對西方一直處於仰視狀態;過去也很少有機會常年生活在西方又無求於他們(這一點很重要,如果你想移民、想混口飯吃,那就很可能「不識廬山真面目,只緣身在此山中」),可以以平等、平視的姿態來仔仔細細觀察西方。我並不認為我是批判西方比較激烈的,將「批判」這個詞用於我的部分文字實際是不合適的,我只是看到了一些國人沒有看到的現象,並且以平視的態度把它說了出來,僅此而已。

我已經把我觀察和感受到的東西冷卻了一百度再吐出來。我在《人民日報》(海外版)刊登的那篇引起很大爭議的文章《向西看的那個檻》曾被法國一家網站翻譯成法語刊登出來,網站的本意是想批駁我,然而網友們的普遍反映是,我寫的有關法國對待中國的種種做法,他們以前從來沒有注意過,但在讀了我的文章後一注意,還真是那麼回事兒。

青閱讀:中國需要在世界上建立自己的話語權。那麼,如果我們需要和西方爭奪「審美權,道義權,歷史解釋權」,您認為應該採用什麼樣的方式方法呢?

邊芹:說實話,這問題不好答。一方面,西方的話語權從某種意義上說是由一種完美的技巧構成的。我們要構建自己的話語權,首先得參透西方的話語技巧,因為這是一個沒有硝煙的戰場。比如我發現的電影的「細節接力」,就是戰技之一。所謂電影的細節接力就是利用畫面對人潛意識的影響,反反覆復地用同類細節進行精神移變。

由於細節並非一部電影的主題,甚至也遊離於情節之外,可以是一句看似不經意的話,或偶然提及的名詞,也可以是一個道具,或某類人的形象、某種場景的氛圍,但如果這些細節被有意識地長期植入各種電影的畫面中,所暗中形成的「接力」便能在受眾不知不覺中對其潛意識實施控制。應該承認,西方對人的心理研究超前於我們,我們沒有將此作為戰略目標,像對導彈、衛星那樣投入大量人力物力。而西方的真正統治者(並非政府內閣)深藏幕後,知道「溫柔的獨裁」和「話語統治」才是現今和未來世界的統治利器,早在上世紀上半葉就已全力投入研究。這三十多年,以人類學、心理學等學科名義走遍中國城鎮鄉村甚至窮鄉僻壤的西方某類學者,多半是在從事這方面的情報收集工作。

在軟實力方面,我們與西方的力量對比,還處於十九世紀長矛大刀對火炮軍艦的不對等狀態。如果不迎頭趕上,要構建我們自己的話語權,也只能是一廂情願。

另一方面,我們的精英層如果不能自悟「審美權、道義權和歷史解釋權」是如何在無知無覺中被易手的,又怎麼來「重新奪回」?我們是自願把這三大權力拱手送給奧斯卡、金棕櫚、金熊、送給諾貝爾、格萊美、送給漢學家……謙虛不等於丟掉自信。我最近偶然看到浙江某電視台拍攝的紀錄片《南宋》,在分析南宋歷史時,此片以世所罕見的「公允」將歷史解釋權分到四撥專家手裡:德、日、美、中。中國史學家未受到一絲一毫的「偏袒」,不是為「主」,而是其中不多不少的一分子。儘管紀錄片並未對立中西專家的觀點,但這麼做明顯是在告訴觀者,中國宋朝歷史自家學者的觀點也不足為信,必須有外國(西方)專家來證言。試想法國人拍一部解釋拿破崙戰爭的紀錄片會請中國史學家插嘴嗎?所以首先必須自醒、自悟。

(原載「青閱讀」微信公眾號)

※夏普在日裁3000餘人,轉至中國生產iPhone組件

※國家間廝殺如此慘烈,還要講「世界公民」嗎

TAG:觀察者網 |